- Ганглиоблокатор для купирования гипертонического криза рецепт

- Заболевания периферических сосудов

- Ганглиоблокатор для купирования гипертонического криза рецепт

- Механизм действия

- Место в терапии

- Переносимость и побочные эффекты

- Противопоказания и предостережения

- Механизм действия

- Догоспитальная помощь при внезапном повышении АД и гипертоническом кризе

Ганглиоблокатор для купирования гипертонического криза рецепт

Ганглиоблокирующие лекарственные средства используют только в неотложной терапии гипертензии. Триметафан — антагонист никотиновых рецепторов, относительно избирательный по отношению к этим рецепторам в автономных ганглиях. Его применяют только в случаях неотложной терапии гипертензии, ассоциированной с расслоением аневризмы аорты.

При в/в введении это средство проявляет генерализованный антагонистический эффект в отношении как парасимпатических, так и симпатических ганглиев (т.е. прекращается желудочная моторика, не опорожняется мочевой пузырь и т.д.). В связи с этим триметафан не подходит для поддерживающей терапии гипертензии.

Очень высокое кровяное давление само по себе, в отсутствие острого заболевания, обычно не требует парентеральной терапии, которая может быть опасной. Если неотложная терапия не является настоятельно необходимой, лекарственные средства можно использовать перорально. Можно применять препараты любого класса, однако чаще всего используют:

• диуретики;

• антагонисты (З-адренорецепторов;

• антагонисты Са2+;

• ингибиторы АПФ.

Заболевания периферических сосудов

Разнообразные заболевания вызывают общие или местные расстройства кровоснабжения тех или иных тканей или органов и рассматриваются здесь вместе как заболевания периферических сосудов.

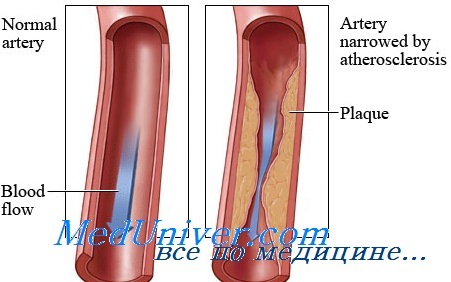

При этих заболеваниях поражаются артерии, что может быть вызвано рядом патологических процессов:

• артериосклерозом;

• дистрофической кальцификацией мышечно-эластического слоя артерий, наблюдаемой при артериосклерозе Монкеберга, которая обычно развивается в крупных артериях нижних конечностей у пожилых людей и наиболее часто у пациентов с хроническим сахарным диабетом;

• кистозным медиальным некрозом или дегенерацией, что представляет собой мукоидную дегенерацию коллагена и эластической ткани среднего слоя стенки артерий, часто с кистозными изменениями, и встречается преимущественно у пожилых пациентов с гипертензией. Таким образом, заболевание периферических сосудов является показателем долго существующей гипертензии. Для пациентов с предсуществующим заболеванием периферических сосудов эффективными средствами, замедляющими или предотвращающими формирование тромбоза, служат аспирин и дипиридамол, используемые для профилактики. Предполагается, что:

• аспирин предотвращает тромбоз при этом заболевании;

• дипиридамол предотвращает тромбоз и расширяет артериолы.

Хроническая ишемия нижних конечностей и перемежающаяся хромота. Эта патология возникает как следствие атероматоз-ного заболевания, захватывающего аорту, подвздошные артерии и/или другие периферические сосуды. Лечение направлено на профилактику тромбоза и включает прием низких доз аспирина (325 мг/сут) и хирургическое вмешательство.

Васкулит — это воспаление кровеносных сосудов, вызываемое отложением иммунных комплексов. В артериях, венулах или капиллярах, пораженных воспалением, возникает некроз и инфильтрация лимфоцитами и эозинофилами, приводящая к ишемии соответствующих тканей. Существуют различные формы васкулита: системный некротизирующий васкулит (например, нодозный полиартериит, аллергический ангиит), васкулит, обусловленный гиперчувствительностью (например, сывороточная болезнь, пурпура Геноха-Шонляйна), и васкулит, ассоциированный с отторжением трансплантата сердца (см. главу 15). Синдром Такаясу, редкое заболевание за пределами Японии, характеризуется васкулитом, поражающим дугу аорты, а также другие крупные артерии. Для терапии этого заболевания применяют глюкокортикостероиды, однако это не исключает возникновения сердечной недостаточности и цереброваскулярных осложнений.

Источник

Ганглиоблокатор для купирования гипертонического криза рецепт

Ганглиоблокирующие средства (пентамин, бензогексоний и др.) – эффективные гипотензивные вещества, в настоящее время они утратили свою значимость в качестве лекарственных средств, применяемых для лечения артериальной гипертензии. Это объясняется тем, что ганглиоблокаторы не обладают избирательным влиянием только на симпатические ганглии.

Они блокируют вегетативные (симпатические и парасимпатические) ганглии, в результате чего происходят дилатация как резистивных (артериальных), так и емкостных (венозных) сосудов, уменьшение общего периферического сопротивления сосудов и очень быстрое резкое снижение артериального давления. Гемодинамический (вазодилатирующий) эффект сопровождается также уменьшением давления в легочной артерии, депонированием крови в расширенных венах брюшной полости и конечностей, уменьшением венозного возврата к сердцу. В результате гемодинамической разгрузки сердца улучшается сократительная способность миокарда и увеличивается сердечный выброс. При избыточном снижении артериального давления может уменьшаться коронарный кровоток. Вследствие депонирования крови наблюдается снижение объема циркулирующей крови, возможно развитие ортостатической гипотонии и даже коллапса (особенно в первые 2 ч). Блокада парасимпатических ганглиев приводит к угнетению моторики желудочно-кишечного тракта, тонуса мочевого пузыря, уменьшению секреции слюнных желез и пищеварительных желез желудка, расстройству аккомодации, сухость слизистой оболочки полости рта.

Кроме того, типичным осложнением при применении ганглиоблокаторов, связанным с угнетением симпатических ганглиев и нарушением компенсаторных реакций, является ортостатическая гипотензия. К этим веществам относительно быстро развивается привыкание. Ганглиоблокаторы оказывают седативное действие.

Механизм действия

По механизму действия и фармакокинетике ганглиоблокаторы, применяемые в медицинской практике, относятся к антидеполяризующим веществам. Имеются данные о том, что ряд ганглиоблокаторов (гексоний, пирилен) блокируют открытые ионные каналы, а не н-холинорецепторы. Вместе с тем отдельные ганглиоблокаторы (например, арфонад) блокируют н-холинорецепторы (так называемые распознающие участки холинорецептора). Выраженность ганглиоблокирующего эффекта находится в прямой зависимости от исходного тонуса соответствующих центров. Так, если разрушить сосудодвигательные центры, ганглиоблокаторы не будут вызывать снижение артериального давления.

Наоборот, при высоком тонусе адренергической (симпатической) иннервации эффект будет четко выражен. Существует две разновидности препаратов. Одни из них предназначены для длительного применения. Основные требования к таким веществам заключаются в следующем. Они должны обладать высокой активностью при различных путях введения, большой продолжительностью действия, низкой токсичностью и отсутствием серьезных побочных эффектов. Желательно, чтобы привыкание к ним развивалось возможно медленнее или совсем не возникало. Из указанных препаратов для длительного применения более удобны третичные амины, например пирилен (пемпидина тозилат). Он хорошо всасывается из желудочно-кишечного тракта, обладает выраженной активностью и значительной продолжительностью действия (8 ч и более). По активности он аналогичен бензогексонию, но менее токсичен.

При назначении третичных аминов следует учитывать, что в отличие от четвертичных аммониевых солей они хорошо проникают через гематоэнцефалический барьер. Это свойство может явиться причиной их отрицательного влияния на функции ЦНС (при использовании пирилена иногда наблюдаются скоропреходящие психические нарушения, тремор и др.). К третичным аминам относится также ганглиоблокатор пахикарпина гидройодид. Это соль алкалоида, содержащегося в софоре толстоплодной (Sophora pachycarpa). Характеризуется низкой ганглиоблокирующей активностью и небольшой продолжительностью действия. Оказывает также стимулирующее влияние на миометрий. Хорошо всасывается из тонкой кишки.

Бисчетвертичная аммониевая соль – бензогексоний обладает достаточно высокой активностью, выраженной избирательностью действия, но продолжительность эффекта невелика (3-4 ч). Кроме того, в желудочно-кишечном тракте бензогексоний всасывается плохо. В связи с этим наиболее целесообразно парентеральное введение, что является существенным его недостатком. Аналогичными свойствами обладает пентамин (азаметония бромид, пендиомид). Он несколько уступает бензогексонию по активности и продолжительности действия.

Место в терапии

В кардиологии, хирургии, анестезиологии и реанимации ганглиоблокаторы применяют главным образом для управляемой гипотензии при проведении хирургических операций. Для этих целей используют преимущественно препараты короткого действия (гигроний, арфонад). Кроме того, благодаря быстрому развитию эффектов, основным показанием к применению ганглиоблокаторов является гипертонический криз, в том числе осложненный левожелудочковой недостаточностью, отеком легких, отеком мозга, артериальной эмболии, гипертонической ретинопатией и энцефалопатией, облитерирующем эндартериите, в гастроэнтерологии — при язвенной болезни. Дозу препарата подбирают индивидуально с учетом уровня артериального давления. Гипотензивный эффект начинается через 5—15 минут после начала введение, достигает максимума к 30-й минуте и в большинстве случаев сохраняется в течение 3—6 ч.

Переносимость и побочные эффекты

Побочные эффекты, наблюдаемые при применении ганглиоблокаторов, связаны главным образом с угнетением вегетативных ганглиев и блокадой парасимпатических ганглиев, в результате чего возникают паралитическая непроходимость кишечника, парез желчного пузыря, атония мочевого пузыря, сухость слизистой оболочки рта, ортостатическая гипотония, нарушение аккомодации, импотенция. В связи с побочными эффектами ганглиоблокаторы почти никогда не применяют длительно. К бензогексонию развивается привыкание. Одним из типичных побочных эффектов является ортостатический коллапс. Он развивается при резком изменении положения тела в пространстве (например, при переходе из горизонтального в вертикальное положение, когда происходит выраженное и быстрое снижение артериального давления). В результате чрезмерной гипотензии может возникнуть обморок. Для контроля побочных эффектов, в первую очередь артериальной гипотонии, ЛС вводят внутривенно медленно под постоянным контролем уровня АД. В течение не менее 1 ч после введения препаратов больной должен сохранять горизонтальное положение. При использовании ганглиоблокаторов нередко наблюдается угнетение моторики желудочно-кишечного тракта, что может приводить к запору (обстипации). Не исключена возможность паралитического илеуса. Могут быть мидриаз, нарушение аккомодации, дизартрия, дисфагия, задержка мочеиспускания. Серьезные осложнения при применении ганглиоблокаторов встречаются редко. Смертельные случаи связаны обычно с угнетением дыхания. Помощь при передозировке ганглиоблокаторов заключается в подаче кислорода, искусственном дыхании, применении аналептиков, а также во введении прозерина, являющегося антагонистом этих веществ. С целью повышения артериального давления следует использовать α-адреномиметические средства.

Противопоказания и предостережения

Ганглиоблокаторы противопоказаны при остром инфаркте миокарда, тромбозе мозговых артерий (в течение 2 мес), феохромоцитоме, гипотензии, выраженном атеросклерозе, недостаточности коронарного кровообращения, глаукоме, пониженной функции почек, органических поражениях миокарда.

Механизм действия

По механизму действия и фармакокинетике ганглиоблокаторы, применяемые в медицинской практике, относятся к антидеполяризующим веществам. Имеются данные о том, что ряд ганглиоблокаторов (гексоний, пирилен) блокируют открытые ионные каналы, а не н-холинорецепторы. Вместе с тем отдельные ганглиоблокаторы (например, арфонад) блокируют н-холинорецепторы (так называемые распознающие участки холинорецептора). Выраженность ганглиоблокирующего эффекта находится в прямой зависимости от исходного тонуса соответствующих центров. Так, если разрушить сосудодвигательные центры, ганглиоблокаторы не будут вызывать снижение артериального давления.

Наоборот, при высоком тонусе адренергической (симпатической) иннервации эффект будет четко выражен. Существует две разновидности препаратов. Одни из них предназначены для длительного применения. Основные требования к таким веществам заключаются в следующем. Они должны обладать высокой активностью при различных путях введения, большой продолжительностью действия, низкой токсичностью и отсутствием серьезных побочных эффектов. Желательно, чтобы привыкание к ним развивалось возможно медленнее или совсем не возникало. Из указанных препаратов для длительного применения более удобны третичные амины, например пирилен (пемпидина тозилат). Он хорошо всасывается из желудочно-кишечного тракта, обладает выраженной активностью и значительной продолжительностью действия (8 ч и более). По активности он аналогичен бензогексонию, но менее токсичен.

При назначении третичных аминов следует учитывать, что в отличие от четвертичных аммониевых солей они хорошо проникают через гематоэнцефалический барьер. Это свойство может явиться причиной их отрицательного влияния на функции ЦНС (при использовании пирилена иногда наблюдаются скоропреходящие психические нарушения, тремор и др.). К третичным аминам относится также ганглиоблокатор пахикарпина гидройодид. Это соль алкалоида, содержащегося в софоре толстоплодной (Sophora pachycarpa). Характеризуется низкой ганглиоблокирующей активностью и небольшой продолжительностью действия. Оказывает также стимулирующее влияние на миометрий. Хорошо всасывается из тонкой кишки.

Бисчетвертичная аммониевая соль – бензогексоний обладает достаточно высокой активностью, выраженной избирательностью действия, но продолжительность эффекта невелика (3-4 ч). Кроме того, в желудочно-кишечном тракте бензогексоний всасывается плохо. В связи с этим наиболее целесообразно парентеральное введение, что является существенным его недостатком. Аналогичными свойствами обладает пентамин (азаметония бромид, пендиомид). Он несколько уступает бензогексонию по активности и продолжительности действия.

Источник

Догоспитальная помощь при внезапном повышении АД и гипертоническом кризе

*Импакт фактор за 2018 г. по данным РИНЦ

Читайте в новом номере

МГМСУ им. Н.А. Семашко Национальное научно-практическое общество скорой медицинской помощи, Москва

Р езкое внезапное повышение артериального давления (АД) до индивидуально высоких величин при минимальной субъективной и объективной симптоматике рассматривают, как неосложненный гипертонический криз (ГК), а при наличии опасных или бурных проявлений с субъективными и объективными признаками церебральных, сердечно–сосудистых и вегетативных нарушений называют осложненным ГК.

По данным Национального научно–практического общества скорой медицинской помощи, за последние 3 года в целом по РФ число вызовов скорой медицинской помощи (СМП) по поводу гипертонического криза и числа госпитализаций увеличилось в среднем в 1,5 раза. Тем не менее до настоящего времени на догоспитальном этапе нет четкого алгоритма применения лекарственных средств для оказания неотложной помощи при внезапном повышении АД или ГК.

Внезапное повышение АД может провоцироваться нервно–психической травмой, употреблением алкоголя, резкими колебаниями атмосферного давления, отменой гипотензивной терапии и др. При этом главную роль играют два основных патогенетических механизма: сосудистый – повышение общего периферического сопротивления за счет увеличения вазомоторного (нейрогуморальные влияния) и базального (при задержке натрия) тонуса артериол; и кардиальный – увеличение сердечного выброса за счет повышения частоты сердечных сокращений, объема циркулирующей крови (ОЦК), сократимости миокарда.

Клинически ГК проявляется субъективными и объективными признаками. К субъективным признакам относятся головная боль, несистемное головокружение, тошнота и рвота, ухудшение зрения, кардиалгия, сердцебиение и перебои в работе сердца, одышка; к объективным – возбуждение или заторможенность, озноб, мышечная дрожь, повышенная влажность и гиперемия кожи, субфебрилитет, преходящие симптомы очаговых нарушений в ЦНС; тахи– или брадикардия, экстрасистолия; клинические и ЭКГ–признаки гипертрофии левого желудочка; акцент и расщепление II тона над аортой; признаки систолической перегрузки левого желудочка на ЭКГ.

Таким образом, диагностика ГК основывается на следующих основных критериях: внезапное начало; индивидуально высокий подъем АД; наличие церебральных, кардиальных и вегетативных симптомов.

Тактика оказания неотложной помощи зависит от выраженности симптоматики, высоты и стойкости АД, в частности, диастолического, а также от причины, вызвавшей повышение АД и характера осложнений.

В зависимости от особенностей центральной гемодинамики выделяют гипер– и гипокинетические ГК (табл. 1). Наиболее частые осложнения ГК представлены в таблице 2.

Алгоритм купирования гипертонического криза представлен на рисунке 1. При лечении внезапного повышения АД, не сопровождающегося бурной клинической картиной и развитием осложнений, требуется обязательное врачебное вмешательство, которое, однако, не должно быть агрессивным. Следует помнить о возможных осложнениях избыточной гипотензивной терапии – медикаментозных коллапсах и снижении мозгового кровотока с развитием ишемии головного мозга. Особенно постепенно и осторожно (не более чем на 20–25% от исходного в течение 40 мин) следует снижать АД при вертебробазилярной недостаточности и появлении очаговой неврологической симптоматики. Причем больной должен находиться в горизонтальном положении в связи с возможностью более резкого снижения АД. В подавляющем большинстве случаев для лечения внезапного повышения АД возможно сублингвальное применение лекарственных средств.

Рис. 1. Алгоритм купирования гипертонического криза

При отсутствии значительной тахикардии терапию неосложненного криза целесообразно начинать с приема 10–20 мг нифедипина под язык. Препарат отличается хорошей предсказуемостью терапевтического эффекта: в подавляющем большинстве случаев через 5–30 мин начинается постепенное снижение систолического и диастолического АД (на 20–25%) и улучшается самочувствие пациентов, что позволяет избегнуть некомфортного (а иногда и опасного) для пациента парентерального применения гипотензивных средств. Продолжительность действия препарата – 4–5 ч, что позволяет начать в это время подбор плановой гипотензивной терапии. При отсутствии эффекта прием нифедипина можно повторить через 30 мин. Клинические наблюдения показывают, что эффективность препарата тем выше, чем выше уровень исходного АД. Побочные эффекты нифедипина связаны с его вазодилатирующим действием – сонливость, головная боль, головокружение, гиперемия кожи лица и шеи, тахикардия. Противопоказания: синдром «тахи–бради» (как проявление синдрома слабости синусового узла); острая коронарная недостаточность (острый инфаркт миокарда, нестабильная стенокардия); тяжелая сердечная недостаточность; гемодинамически значимый стеноз устья аорты; гипертрофическая кардиомиопатия; повышенная чувствительность к нифедипину. Следует учитывать, что у пожилых больных эффективность нифедипина возрастает, поэтому начальная доза препарата при лечении ГК должна быть меньше, чем у молодых пациентов.

При непереносимости нифедипина возможен прием под язык ингибитора ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) каптоприла в дозе 25–50 мг. При сублингвальном приеме гипотензивное действие каптоприла развивается через 10 мин и сохраняется около 1 ч. Побочные эффекты ингибиторов АПФ: ангионевротический отек; аллергические кожные реакции; нарушение почечной функции (у больных из группы риска – повышение уровня мочевины и креатинина, протеинурия, олигурия); сухой кашель (вследствие повышения уровня брадикинина и увеличения чувствительности бронхиальных рецепторов); бронхоспазм; артериальная гипотония, головная боль, головокружение, слабость, утомляемость, обморок, сердцебиение. Противопоказания: двусторонний стеноз почечных артерий; состояние после трансплантации почки; гемодинамически значимый стеноз устья аорты, левого атриовентрикулярного отверстия, гипертрофическая кардиомиопатия. Использование ингибиторов АПФ не показано при беременности, в том числе при эклампсии беременных.

При гиперкинетическом варианте гипертонического криза возможен сублингвальный прием клонидина в дозе 0,075 мг. Гипотензивное действие развивается через 15–30 мин, продолжительность действия – несколько часов. Побочные эффекты: сухость во рту, сонливость, ортостатические реакции. Прием клонидина противопоказан при брадикардии, синдроме слабости синусового узла, атриовентрикулярной блокаде II–III степени; нежелательно его применение при остром инфаркте миокарда, выраженной энцефалопатии, облитерирующих заболеваниях сосудов нижних конечностей, депрессии.

При наличии противопоказаний к применению b –адреноблокаторов назначают магния сульфат в дозе 1000–2500 мг в/в медленно (в течение 7–10 мин и более), а при невозможности обеспечить в/в введение препарата допустимо (как исключение) в/м введение препарата в теплом виде с последующим прогреванием места инъекции. Сульфат магния обладает сосудорасширяющим, седативным и противосудорожным действием, уменьшает отек мозга. Применение его особенно показано при ГК, сопровождающемся развитием судорожного синдрома (в частности, при эклампсии беременных), а также при появлении желудочковых нарушений ритма на фоне повышения АД. Гипотензивный эффект развивается через 15–25 мин после введения. Побочные эффекты: угнетение дыхания (устраняется в/в введением 5–10 мл 10% раствора хлорида кальция), брадикардия, атриовентрикулярная блокада II степени. Противопоказания: гиперчувствительность, гипермагниемия (почечная недостаточность, гипотиреоз), миастения, выраженная брадикардия, атриовентрикулярная блокада II степени.

При лечении осложненного ГК необходимо быстрое (в течение первых минут, часов) снижение АД на 20–30% по сравнению с исходным. Для этого используют главным образом парентеральное введение лекарственных средств.

ГК с гипертонической энцефалопатией требует быстрого и осторожного снижения АД, лечения и профилактики отека мозга и судорожного синдрома. Для этого используют нифедипин п/я в дозе 10–20 мг (разжевать). При недостаточной его эффективности, а также при невозможности использовать сублингвальный прием лекарств (например, при упорной рвоте) целесообразно применение магния сульфата (1000–2500 мг в/в медленно в течение 7–10 мин), в/в введение дибазола. Дибазол (5–10 мл 0,5% раствора) оказывает умеренное гипотензивное действие – резкое снижение АД может в этой ситуации ухудшить состояние больного. Гипотензивный эффект дибазола обусловлен уменьшением сердечного выброса и расширением периферических сосудов вследствие его спазмолитического действия, после внутривенного введения он развивается через 10–15 мин и сохраняется 1–2 ч. Побочные эффекты: парадоксальное кратковременное повышение АД; иногда – повышенная потливость, чувство жара, головокружение, головная боль, тошнота, аллергические реакции. Противопоказания: тяжелая сердечная недостаточность, повышенная чувствительность к препарату.

В зависимости от выраженности соответствующей симптоматики показано дополнительное введение 10 мл 2,4% раствора теофиллина в/в медленно (в течение 5 мин), 10 мг диазепама в/в; в/в инфузия маннитола в дозе 0,5–1,5 г/кг (до 40 г) с последующим в/в введением фуросемида; возможно использование дексаметазона (4–8 мг в/в).

При ГК с инсультом необходима стабилизация АД на уровне, превышающем на 5–10 мм рт.ст. привычный для больного уровень АД. Для этого используют медленное (в течение 7–10 мин и более) в/в введение магния сульфата в дозе 1000–2500 мг (как исключение, допустимо в/м введение препарата в теплом виде с последующим прогреванием места инъекции). При наличии противопоказания к применению магния сульфата показан нифедипин в дозе 5–20 мг п/я (разжевать), а при невозможности использовать такой путь введения (например, при коме) – дибазол в/в (в/м) в дозе 30–40 мг.

В случае ГК с острой левожелудочковой недостаточностью показано применение наркотических анальгетиков (1 мл 1% раствора морфина в/в струйно дробно), в/в капельное введение нитратов (нитроглицерина либо изосорбид–динитрата внутривенно капельно со скоростью 50–100 мкг/мин, не более 200 мкг/мин). Гипотензивное действие развивается через 2–5 мин от начала инфузии. Фуросемид вводят в/в в дозе 60–80 мг (до 200 мг). Гипотензивное действие развивается через 2–3 мин после введения и обусловлено на первом этапе вазодилатирующими свойствами препарата (расширяет периферические вены, снижает преднагрузку), а уже затем диуретическим действием и снижением ОЦК. Мочегонные препараты не заменяют действие других гипотензивных средств (поскольку в большинстве случаев гипертонический криз обусловлен вазоконстрикцией при нормальном или даже сниженном ОЦК), а дополняют и усиливают их эффект. Следует помнить, что применение нитратов и мочегонных средств не показано при развитии на фоне криза мозговой симптоматики, эклампсии.

При ГК с развитием тяжелого приступа стенокардии или инфаркта миокарда также показано внутривенное введение наркотических анальгетиков (морфина гидрохлорида в/в струйно дробно) и нитратов (нитроглицерина или изосорбид–динитрата п/я или в/в капельно). При развитии на фоне гипертонического криза ангинозного статуса, тахикардии и нарушений ритма и при отсутствии признаков сердечной недостаточности целесообразно также внутривенное введение b –адреноблокаторов (пропранолола). Необходимое условие – возможность тщательного мониторирования АД, частоты сердечных сокращений и ЭКГ (в связи с опасностью развития брадикардии, атриовентрикулярной блокады и др.).

При ГК с расслаиванием аорты параллельно с купированием болевого синдрома морфином или морфином с дроперидолом необходимо уменьшение сократимости миокарда и быстрое снижение АД до оптимального уровня (100–120 мм рт.ст. для систолического и не более 80 мм рт.ст для диастолического). Препаратами выбора служат пропранолол (по 1 мг каждые 3–5 мин до достижения ЧСС 50–60 в 1 мин, уменьшения пульсового давления до уровня менее 60 мм рт.ст., или до достижения общей дозы 0,15 мг/кг, или до появления побочных эффектов) и нитропруссид натрия, при его отсутствии – нитраты (нитроглицерин, изосорбид-динитрата). Приемлемо сублингваль ное применение нифедипина (10–20 мг п/я, разжевать). Введение b –адреноблокаторов должно предшествовать введению любых лекарственных средств, способных вызвать тахикардию; при наличии противопоказаний к применению b –адреноблокаторов используют верапамил в дозе 5–10 мг в/в струйно (вводят в течение 2–3 мин); при необходимости возможно повторное введение 5 мг препарата через 5–10 мин.

При ГК с выраженной вегетативной и психоэмоциональной окраской (вариант панической атаки) следует избегать парентерального введения препаратов, сублингвально применяют пропранолол (20 мг) и диазепам (5–10 мг).

При ГК в результате прекращения приема клонидина b –адреноблокаторы противопоказаны. Применяют клонидин п/я в дозе 0,075–0,15 мг с повторением каждый час (до получения клинического эффекта или до достижения общей дозы 0,6 мг) или в/в (менее целесообразно в/м) в дозе 0,15 мг.

Следует отметить, что до настоящего времени для лечения ГК на догоспитальном этапе наиболее часто применяют парентеральное применение клонидина, сернокислой магнезии, а также дибазола, дроперидола. В то же время, при внезапном повышении АД в большинстве случаев необходимым и достаточным является сублингвальное применение лекарственных средств, в частности, нифедипина. Использование клонидина ограничивает плохая предсказуемость эффекта (независимо от дозы препарата, помимо коллапса, возможно даже повышение АД за счет первоначальной стимуляции периферических b –адренорецепторов) и высокая вероятность развития побочных эффектов. Внутримышечное введение магния сульфата болезненно и некомфортно для пациента, а также чревато развитием осложнений, наиболее неприятное из которых – образование инфильтратов ягодицы. Дибазол не обладает выраженным гипотензивным действием, его применение оправдано только при подозрении на нарушение мозгового кровообращения. Внутривенное введение пропранолола требует от врача определенного навыка в связи с возможностью серьезных осложнений. Применение диазепама и дроперидола показано только при выраженном возбуждении больных. Следует учитывать, что седативные и снотворные средства могут «смазывать» неврологическую клинику, затрудняя своевременную диагностику осложнений ГК, в частности, нарушения мозгового кровообращения. Применение препаратов, обладающих недостаточным гипотензивным действием (но–шпы, папаверина и т.п.), при ГК, безусловно, не оправдано.

Показания к госпитализации сформулированы в национальных рекомендациях по диагностике и лечению артериальной гипертензии (Всероссийское общество кардиологов, секция артериальной гипертензии, 2001). Экстренная госпитализация показана в следующих случаях: ГК, не купирующийся на догоспитальном этапе; ГК с выраженными проявлениями гипертонической энцефалопатии; осложнения, требующие интенсивной терапии и постоянного врачебного наблюдения (инсульт, субарахноидальное кровоизлияние, остро возникшие нарушения зрения, отек легких).

Источник