- Коктейль Молотова

- Немного истории

- Варианты коктейля

- Безалкогольный вариант коктейля «Молотова»

- Рецепт приготовления алкогольного коктейля «Молотова»

- Приготовление ромового коктейля «Молотова»

- Рецепт приготовления мятного коктейля «Молотова»

- Приготовление томатного коктейля «Молотова»

- Зажигательный «коктейль»

Коктейль Молотова

Коктейль «Молотова» на самом деле является не самым безобидным оружием, когда остальные его алкогольные и безалкогольные тёзки приносят обычно более приятные ощущения. Сейчас вы узнаете о напитках, которые переняли взрывной характер своего «прародителя».

Немного истории

Многие говорят, что коктейль «Молотова» в первоначальном варианте является собственным изобретением народа нашей страны, но на самом деле взрывная смесь была создана финнами в 1939 году, которые стремились победить советскую армию.

На тот момент сосуды с данной смесью являлись настоящим спасением для армии слабо вооружённых и необученных финнов. Тогда винные бутылки, которые были наполнены коктейлем, включающим хлорат калия, бензин и керосин, стали эффективным средством против танков.

Коктейль имеет подобное название благодаря главе Совета Комисаров — Молотову Вячеславу, первым объявивший начало боевых действий в сторону Финляндии. В честь данного деятеля финны и назвали своё достаточно эффективное изобретение.

По правде говоря, исходный вариант названия был немного иным — коктейль для Молотова принято было его называть. Но со временем смертоносный коктейль лишился приставки «для», именно поэтому появился повод думать, что зажигательная смесь впервые была использована представителями советской армии.

Варианты коктейля

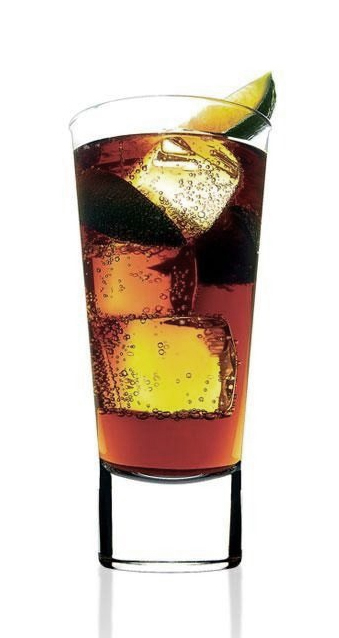

На сегодняшний день коктейль «Молотова» не имеет своей грозной силы, сейчас столь звучным названием удостоены алкогольные и безалкогольные напитки. Особой связи между всяческими рецептами не прослеживается. Однако все напитки, содержащие алкоголь, имеют способность горения, что придаёт напиткам «взрывной» характер.

Безалкогольный вариант коктейля «Молотова»

- 20 мл сахарного сиропа;

- 20 г сгущенного молока без сахара;

- 60 мл цельного молока;

- лёд.

Все ингредиенты для безалкогольного напитка следует тщательно взбить в шейкере, также нужно добавить лёд. Подавать коктейль желательно в высоком бокале, украшая фруктами или шоколадной стружкой.

Рецепт приготовления алкогольного коктейля «Молотова»

Основой подобного рода коктейля является финская водка, которая выпускается знаменитым заводом, производившим спирт во время войны для коктейля Молотова.

- 90 мл водки (желательно Finlandia);

- 15 мл виски (обычно Grants);

- 15 мл ирландского ликёра Irish Mist.

Чтобы приготовить данный коктейль в домашних условиях, нужно положить кубики льда в шейкер, налить водку, виски, а также ирландский ликёр в нужных пропорциях; далее смешать все ингредиенты и сцедить полученную жидкость в хайбол (высокий стакан), который будет наполовину заполнен льдом.

Опираясь на отзывы, можно смело сказать, что такой коктейль способен свалить с ног также, как и его «прародитель», так что с его употреблением лучше не преувеличивать.

Приготовление ромового коктейля «Молотова»

- 30 мл лимонного сиропа;

- 50 мл водки;

- 30 мл рома;

- долька лимона.

Водку необходимо налить в стакан, а также положить туда дольку лимона. Сверху наливается лимонный сироп, далее добавляется ром. Поджигаем коктейль и подаём.

Рецепт приготовления мятного коктейля «Молотова»

- 45 мл водки;

- 15 мл мятного ликёра (к примеру, peppermint schnapps);

- колотый лёд.

Все ингредиенты соединить в шейкере, перемешать и подать.

Приготовление томатного коктейля «Молотова»

- 1 шт. сырого куриного яйца;

- 100 мл томатного сока;

- щепотка соли;

- 50 пива;

- 50 мл водки.

Сырое яйцо следует разбить в стакан, добавить соль, затем аккуратно вливаем томатный сок, далее пиво и водку.

Настоящий коктейль «для Молотова» на сегодняшний день уже не пользуется популярностью, поскольку все зажигательные смеси нашего времени намного эффективнее. Напитки же, которые носят звучное название, до сих пор имеют высокую популярность, а их ассортимент становится всё больше с каждым днём.

Источник

Зажигательный «коктейль»

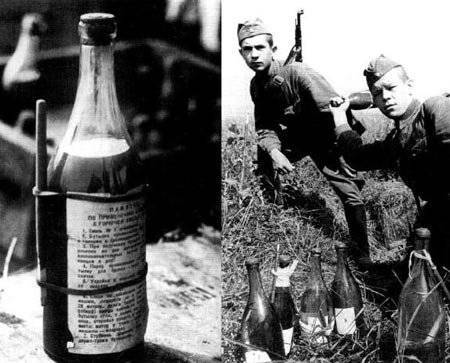

Согласно самой распространенной версии, закидывать врага бутылками с горючей жидкостью придумали испанские франкисты. Во время Гражданской войны в Испании они стали наполнять бутылки бензином и делать импровизированную пробку из пакли или тряпок. Перед броском боец поджигал «пробку» и метал бутылку с бензином в республиканский танк. Попав в него, бутылка разбивалась, бензин разливался по поверхности и частично распылялся в воздухе. Горящая тряпка или пакля поджигала пары бензина и танк охватывало пламя. Из-за своей текучести бензин запросто проникал внутрь танка, где наносил экипажу ожоги и поджигал моторно-трансмиссионное отделение. Вскоре после первого применения франкистами зажигательных бутылок эту идею переняли не только республиканцы, но и множество стран. Однако имеется и другая версия насчет происхождения бутылок с горючей жидкостью. Если верить кубинским историкам, то впервые бутылки с керосином полетели во врага еще в 1895 году. Тогда во время Войны за независимость кубинские повстанцы взяли в кольцо испанский гарнизон и потребовали сдачи. В случае продолжения сопротивления кубинцы пообещали применить некое секретное оружие. Как ясно из самого факта его применения, испанцы ответили на ультиматум отрицательно.

В Советском Союзе сначала не придали должного внимания испанским бутылкам с бензином. Скорее всего, сказалось некоторое недоверие к откровенно кустарному оружию. Тем не менее, уже проводившиеся работы по тематике зажигательных смесей были продолжены с новой силой. Изыскания шли по двум направлениям: создание специальных запалов для зажигательных боеприпасов и разработка самовоспламеняющихся горючих жидкостей. По результатам разработки было предложено принять на вооружение немного видоизмененный химический запал системы Кибальчича, а для самовоспламеняющихся боеприпасов выбрали смесь «КС». Химики А. Качугин и П. Солодовников смогли добиться такого соотношения фосфора и серы, которое при контакте с воздухом моментально поджигало горючую жидкость – бензин или керосин. Кроме «КС» было создано еще несколько горючих смесей для снаряжения зажигательных боеприпасов различных видов.

По ряду причин начало полноценного производства всех смесей и боеприпасов для них состоялось только после начала войны. 7 июля 1941 года Госкомитет Обороны выпустил постановление «О противотанковых зажигательных гранатах (бутылках)». ГКО требовал от Наркомата пищевой промышленности в скорейшие сроки развернуть производство литровых бутылок с зажигательными смесями. Примерно к этому же времени относятся первые упоминания названия «коктейль Молотова». Надо сказать, версий о происхождении народного наименования для зажигательных бутылок существует несколько. Одни историки связывают название с финским прозвищем советских ротативно-рассеивающих авиационных бомб («хлебницы Молотова»). Другие кивают на подпись В.М. Молотова под постановлением Госкомитета Обороны. Третьи полагают, что в названии пропущен предлог «для» и первоначальный финский термин выглядел так: «коктейль для Молотова».

Вне зависимости от происхождения термина, в войска пошло два вида бутылок с горючими жидкостями. В первые наливалась жидкость «КС», а другие заполнялись горючими смесями №1 и №3. «Номерные» смеси представляли собой смесь бензина, керосина, лигроина и других нефтепродуктов. Также в них содержался отверждающий порошок ОП-2, созданный химиком А.П. Ионовым. В некотором смысле смеси №1 и №3 можно считать аналогами напалма, появившегося немного позже. Действие «номерных» смесей и жидкости «КС» немного отличалось: литр «КС» горел около трех минут с температурой порядка тысячи градусов. Смеси №1 и №3, в свою очередь, достигали только 800°C и выгорали примерно за минуту. Меньшая температура и продолжительность горения компенсировалась стоимостью производства, способностью жидкостей прилипать к металлу и выделять при горении плотный черный дым. Как уже говорилось выше, смесь «КС» при контакте с воздухом самопроизвольно загоралась. «Номерные» жидкости такой возможности не имели, поэтому пришлось наладить производство ампул-запалов. От двух до четырех небольших стеклянных ампул с жидкостью «КС» крепилось к бутылке со смесью №1 или №3. При попадании в цель бутылка разбивалась, смесь разливалась, а разрушение ампулы-запала приводило к воспламенению «КС» и, как следствие, к возгоранию всего вытекшего горючего. Альтернативой бутылкам с «КС» и смесям №1 и №3 были бутылки с простым бензином. Для воспламенения их также оснащали ампулами-запалами. К концу 41-го было начато крупномасштабное производство огнесмеси «БГС», разработанной химиком К.М. Салдадзе. Она в некоторой мере была аналогом «КС» и также имела способность к возгоранию при соприкосновении с воздухом.

Осенью 41-го в войска пошли первые партии новых химических запалов, которые можно было безопасно применять со всеми видами несамовоспламеняющихся жидкостей. Вместо жидкости «КС» в ампулу помещалась серная кислота, бертолетова соль и сахарная пудра. При повреждении ампулы смесь загоралась и поджигала окружающие ее пары горючего. По сравнению с запалом на основе «КС» такой запал был немного дешевле, а кроме того он мог снизить расход самовоспламеняющейся жидкости. Однако полностью новая ампула-запал старую не вытеснила и они производились вместе до конца войны. Еще один альтернативный вариант запала конструкции оружейника Г. Коробова имел в своей основе холостой пистолетный патрон 7,62х25 мм. Простой механизм, напоминающий взрыватель гранаты, крепился на бутылке и в нужный момент создавал вспышку, которая и поджигала горючую жидкость.

12 августа 1941 года народный комиссар обороны И.В. Сталин поставил свою подпись под «Инструкцией по применению зажигательных бутылок». В ней не только описывались основные типы ручных зажигательных боеприпасов и особенности жидкостей, но и требовалось создать при полках и дивизиях отдельные группы солдат-истребителей танков, имеющих в своем распоряжении противотанковые гранаты и зажигательные бутылки. К середине осени зажигательные бутылки перестанут быть «достоянием» только истребительных групп и обращению с ними станут обучать весь личный состав Красной Армии. Рекомендации по использованию бутылок с огнесмесями были просты: подпустить танк-жертву на небольшое расстояние (менее 30 метров) и забросить бутылку под погон башни либо на крышу моторного отделения. Тогдашние танки еще не имели средств герметизации корпуса, поэтому теоретически любое попадание горючей жидкости на внешнюю поверхность танка могло быть фатальным для него. Тем не менее, для снижения расхода боеприпасов и уменьшения риска для личного состава рекомендовалось бросать бутылки именно в уязвимые места вражеских бронемашин. Кроме того, для снижения вероятности ранения или гибели бойца-истребителя рекомендовалось бросать бутылки из окопа. Это, конечно, было значительно безопаснее, чем выходить на открытую местность, но все равно много солдат погибло от случайной пули или осколка, попавшего в бутылку. В таком случае боец моментально превращался в живой факел и боевые качества горючих смесей не давали ему шансов выжить. Да и в других аспектах боевая работа солдата-истребителя танков была не проще. Хотя, надо заметить, красноармейцам было гораздо легче бороться с танками при помощи зажигательных средств, чем немецким солдатам. Дело в том, что в Германии не было аналогов «коктейлей Молотова» и бойцам Вермахта при отсутствии других возможностей уничтожить танк предлагалось вручную поливать его бензином и так же вручную поджигать. Понятно, что количество уничтоженных таким образом советских бронемашин стремится к нулю. А советские солдаты тем временем разрабатывали новые способы применения зажигательных бутылок. К примеру, можно было бросить связку гранат под гусеницу танка, этим обездвижить его и довершить дело броском бутылки на моторное отделение. Естественно, это требовало хорошей меткости и недюжинной храбрости. Так или иначе, вне зависимости от используемого способа, опытный солдат-истребитель танков тратил на одну бронемашину не более пяти бутылок. Но и потери были немалыми. Пользовались зажигательными бутылками и партизаны. Однако трудности со снабжением не позволяли им широко применять этот вид вооружений. Большинство бутылок при этом было потрачено партизанами во время организаций диверсий и засад. Принципиально применение партизанами «коктейлей Молотова» мало отличалось от применения строевыми частями.

Солдатская смекалка красноармейцев порождала не только новые способы броска бутылки. Осенью 41-го под Москвой «коктейли Молотова» были впервые применены в качестве огневых фугасов. Советские саперы стали «комплектовать» мины бутылками с зажигательной смесью. Так, рядом с противопехотной миной укладывалась одна бутылка, а к противотанковой могло «прилагаться» до двадцати. При взрыве мины поражение противника происходило ударной волной, осколками и разлетающейся горючей жидкостью. К тому же взрыв такой комбинированной мины оказывал и психологическое воздействие – вряд ли кто-то мог остаться равнодушным к огненному столбу высотой до десяти метров. При взрыве противотанковой мины с двумя десятками бутылок горящая смесь разбрасывалась по площади порядка 300 кв.м.

К концу лета 41-го был придуман еще один альтернативный способ использования бутылок с «КС» или другими смесями. На этот раз он касался метания. Оружейники создали специальную винтовочную мортирку, которая при помощи холостого патрона и деревянного пыжа-поршня посылала полулитровую бутылку на дальность около 80 метров. Во время битвы за Москву командование старалось оснащать каждое стрелковое отделение одной-двумя такими мортирками. К сожалению, широкому распространению нового метательного средства помешал тот факт, что для стрельбы были пригодны далеко не все бутылки, а только самые прочные. В противном случае из мортирки вылетал не стеклянные боеприпас, а осколки и струя огня.

С течением Великой Отечественной войны и постепенным изменением обстановки на фронте, с постепенным переходом инициативы к Советскому Союзу актуальность «кустарного» зажигательного оружия в виде бутылки с огнесмесью стала уменьшаться. Да и оборонные предприятия со временем смогли наладить массовый выпуск более серьезных и безопасных ручных боеприпасов. Поэтому, начиная с 1943 года, выпуск «коктейлей Молотова» стал снижаться, пока не достиг своего минимума. До конца войны производство зажигательных бутылок продолжалось в гораздо меньших количествах, чем, к примеру, в 1942 году. После победы производство таких зажигательных боеприпасов было прекращено и более не возобновлялось. За годы Великой Отечественной, по имеющимся данным, при помощи бутылок с огнесмесями было уничтожено порядка 2500 единиц бронетехники, 1200 долговременных огневых точек, 2500 блиндажей и других оборонительных сооружений, порядка 800 автомобилей, 65 складов и несколько тысяч солдат и офицеров.

Вскоре после окончания Второй Мировой войны свои версии «коктейлей Молотова» стали снимать с вооружения и другие страны, у которых они были. Последний «удар» по использованию бутылок с зажигательной смесью в качестве противотанкового средства сделали реактивные противотанковые гранатометы, имеющие гораздо большую надежность и вероятность поражения вражеской бронетехники. Бутылки с горючей жидкостью просто не могли выдержать конкуренцию с ними, вследствие чего вышли из употребления даже в армиях стран третьего мира.

Источник