- Главная страница > Архитектурный Блог — стр 1 > Архитектурный Блог — стр 2 > Старинная кирпичная кладка

- Как приготовить известь для известкового раствора:

- Как делали раствор для кладки в старину

- Как делали раствор для кладки в старину

- Технология старинной кирпичной кладки

- Раствор, используемый для кладки

- Древнерусский раствор оказался лучше современного цемента

- 13 образцов на анализ

- Что такое строительный раствор?

- Как и из чего строили в XVI веке?

- Зачем в старину клали яйца в раствор при строительстве домов?

- Нужны ли яйца в растворе при строительстве?

- Старинный раствор намного лучше современного: Возможно ли повторить сейчас?

- Компоненты старинного раствора

- Рецепт старинного кладочного раствора

- Преимущества известкового раствора

- Сделай Сам (Знание) 1995-01, страница 11

Главная страница > Архитектурный Блог — стр 1 > Архитектурный Блог — стр 2 > Старинная кирпичная кладка

Отличительной особенность старинных (дореволюционных) кирпичных и каменных зданий в отличие от тех, что строили после революции и особенно строят сегодня, является их долговечность . Как можно видеть на фото выше: крыши нет, а стены стоят. Штукатурка декоративных элементов вся целая, кирпичи не выщерблены. Здание уже простояло более века, и если бы за ним следили, то оно простояло бы ещё не один век. А современные кирпичные постройки (многие из них) уже через пару десятилетий начинают разрушаться.

Очевидно, что раньше строили иначе: материалы были качественнее и строго соблюдались технологии строительства. Люди стремились к качеству, а не гнались за скоростью и удешевлением. Отсюда и долговечность.

Хорошо, что до нас дошли старинные книги, в которых описаны прежние технологии строительства, и мы можем снова научиться строить качественно.

Один метод приготовления раствора для кирпичной кладки я нашёл в книге Иоанна Анурьева «Вспомогательная книга при возведении каменных и деревянных зданий» (1895 год). Ниже я приведу отрывки из неё. Также я оставлю ссылку на скачивание книги.

«При составлении растворов необходимо соблюдать следующие правила. а)Чтобы составные части были тщательно перемешаны, в противном случае значительно ослабляется действие раствора во всех отношениях. б)Бережное употребление воды при творении, так как лишняя примесь её делает раствор по отвердении его скважистым и, разъединяя связывающие частицы, ослабляет сцепление его и в) Чтобы количество известкового или цементного теста было достаточно для заполнения промежутков между песчинками в растворе».

«Смесь извести и песка с водой называется известковым воздушным раствором. Правильно приготовленный раствор со временем от испарения в нём воды и от химического процесса твердеет так сильно, что становится крепче кирпичей, что заметно в старых постройках, в которых легче ломаются кирпичи, чем швы между ними».

«Чтобы приготовить извёстку к известковому тесту перед употреблением примешивают соответственное количество песка и возможно тщательнее их перемешивают до того, чтобы в ящике вся масса была однородна».

«Количество песка, принимаемое известью, зависит от крупности его зёрен и свойств самой извести. Для прочного соединения камней в кладке необходимо, чтобы все промежутки между песчинками были наполнены известковым тестом, чтобы каждая песчинка им облекалась».

«Практический способ определения количества песка, принимаемого известью, основан на том соображении, что если в известковом тесте песка столько, что оно не может более принимать его, то в извёстке не должно быть свободного теста На этом основании прибавляют песка до тех пор, пока тесто перестанет приставать к железной лопате , которой перемешивают извёстку.

«Необходимо иметь в виду, что слишком переложить песка в извёстку вреднее для связи камне, чем немного не доложить».

Как приготовить известь для известкового раствора:

«Для гашения поливкой кипелку раскладывают небольшими кучами, например, по половине кубического аршина, и покрыв кучу песком, поливают водой из лейки, имеющей брызгалку. Заботливо закрывая трещины, образующиеся в песчаном слое, покрывающем кучи, можно получить известь вполне загашенную и хорошо распушившуюся. Для гашения извести погружением в воду разбивают кипелку на мелкие куски приблизительно одинаковой величины. куски эти накладывают в корзины, которые на несколько секунд погружают в воду и вынимают из неё прежде, чем известь станет распускаться. Смоченная известь распушивается, распространяя пары».

Из книги видно , что основным компонентном кладочного расвора для кирпичной или каменной кладки с древних времен была известь (а песок является заполнителем) . Именно благодаря ей держатся стены и фундаменты много сотен лет. А добавление в раствор желтков или белков яиц применя лось только для изготовления штукатурки для фресок в храмах.

Также важным является правильная пропорция составных частей в растворе и очень тщательное его перемешивание.

Источник

Как делали раствор для кладки в старину

Как делали раствор для кладки в старину

Технология старинной кирпичной кладки

Кирпич уже давно используется в строительстве. На Руси кирпичную кладку можно было увидеть уже в IV веке нашей эры. Правда, тогда из кирпича строили не дома, а храмы или крепости. В те времена кирпич изготавливали, как и сейчас, из глины, но если сейчас ее обжигают в печи, то тогда она сушилась на солнце. Кирпичную кладку использовали для строительства сооружений в Египте, Америке и Мексике. Состав кирпича, используемого разными народами, разнился, что оказывало влияние и на его внешний вид. Максимально приближенный к современному кирпичу строительный материал появился в XV веке. Большой вклад в этот процесс внес Петр I. При его правлении открылись заводы, специализирующиеся на производстве кирпича. Они были оснащены печами, используемыми для обжига производимого материала.

Разница между современной и старинной кладкой состоит не только в используемом растворе, составе и форме кирпича, но и в способе его укладывания. Современный кирпич имеет ровную форму. Это не характерно для старинного материала, изготовленного в XV-XVII веке. Это обусловлено тем, что раньше кирпич изготавливали вручную. Добиться ровных форм при этом не было возможным. Сегодня же все автоматизировано. При необходимости можно добиться идеально ровных и гладких форм.

В XVII веке в производстве кирпича появилось нововведение. Завод-производитель начал маркировать свою продукцию. В качестве маркировки использовали клеймо с изображением животного. Столетие спустя клеймо видоизменилось. Теперь маркировка состояла из одной буквы. Еще через некоторое время на клейме появились дополнительные буквы. Теперь можно было увидеть клеймо с двумя либо тремя буквами. Изображение оставляли на торце каждого кирпича, но аббревиатура из трех букв там не помещалась, поэтому клеймо начали ставить на самой широкой части.

Раньше не было понятия кладки. Вместо этого использовали термин «перевязка». Каждая грань кирпича имела свое название. Часть, содержащая клеймо, называли постелью. Грань, которая имеет самую маленькую площадь, называли тычком. Ну и средняя по размерам грань носила название «ложок». Если рассматривать способ перевязки в древней Руси, то мастера чередовали тычок и ложок. Направление кладки было горизонтальным. Если постройка, которая сооружалась, имела криволинейную форму, то мастера использовали способ кладки, оставляющий постороннему взору только тычки. Достаточно много зданий было выстроено в этой технике. Она получила название тычковой. Есть еще одна техника, которая использовалась достаточно редко, – цепная. Она предполагает чередование средней части кирпича и маленькой, которое происходило в горизонтальном направлении. Для кладки печей использовали ложковую технику. Из названия можно сделать вывод, что открытой для глаз оставалась только ложковая часть кирпича.

Раствор, используемый для кладки

До конца XIX века для приготовления раствора не использовали цемент. Вместо этого брали три элемента: известь, песок и белый камень. Известь использовалась жирная, а песок крупный (чаще всего горный). Альтернативой белому камню выступала черепица или кирпич. Благодаря такому составу раствор не только выступал хорошим связующим материалом, но и имел подходящий основному материалу цвет.

После укладки кирпича нужно было облагородить швы. Популярностью пользовались два способа обработки швов: затирка и подрезка. Первый способ предполагал заполнение швов известью, которую тщательно затирали. В конечном итоге получали гладкую и ровную поверхность. Обработка швов подрезкой предполагала наличие небольших зазоров в местах стыков кирпичей. Нередко при строительстве одного здания использовали оба способа обработки швов.

Немного позже начали использовать еще одну технику обработки швов – под скребку . Если присмотреться к такой стене, то можно увидеть как обработанные, так и не обработанные швы. Самой редко встречающейся техникой является прорезка. Сегодня можно самостоятельно сделать эффект старинной кладки. Для этого понадобится обзавестись:

• долотом и молотком;

• парой листов наждачной бумаги;

• кислотой, используемой в строительстве;

• паяльной лампой или акриловой краской черного цвета;

• воском, парафином и губкой, мхом.

Если все готово, можно приступить к работе. В первую очередь обрабатываем наждачной бумагой с крупными зернами стену. Теперь, используя долото и молоток, надбиваем края нескольких кирпичей. Следующий шаг – обжечь поверхность, которую необходимо состарить. Для этого нужно использовать паяльную лампу. Можно обойтись и без нее. Акриловая краска черного цвета поможет добиться желаемого результата. Осталось набить мох в щели и затереть швы землей. Для повышения влагостойкости стены обработайте ее смесью скипидара, разогретого воска и парафина.

Древнерусский раствор оказался лучше современного цемента

Древнерусский строительный раствор оказался по нескольким параметрам лучше, чем современный цемент. Подробностями строительства крепостей на Руси в XVI-XVII веках руководитель исследования поделился с корреспондентом Infox.ru.

Российские историки уже давно занимаются изучением истории и техники древнерусского строительства. Как пояснил корреспонденту Infox.ru кандидат исторических наук Константин Носов из Российской академии государственной службы при президенте РФ в Москве, «все каменные или кирпичные сооружения на Руси строились с использованием специального строительного раствора». Изучение состава этого раствора помогает ученым не только понять методику строительства, но и точнее датировать архитектурный памятник, создать похожий раствор для проведения реставрационных работ, определить, где именно добывались составляющие раствора, и отнести архитектурный памятник к определенной строительной школе.

Впервые этим вопросом историки занялись еще в 1930 году, однако до сих пор про растворы известно немного. По словам Носова, дело в том, что до настоящего времени ученые использовали каждый свой метод анализа, да и обработали небольшое количество образцов. В основном исследователей интересовали домонгольские сооружения: ученые исследовали около 90 древнерусских памятников, из которых 70 датируются XI-XIII веками.

13 образцов на анализ

Команда российских ученых под руководством Носова решила провести комплексный анализ образцов раствора более позднего периода. Ученый лично взял 13 образцов строительных растворов русских крепостей XVI-XVII веков в Нижнем Новгороде, Коломне, Зарайске, Серпухове, Борисовом городке, Смоленске и Вязьме. Для сравнения он также изучил образцы современного раствора в Смоленске и средневековых укреплений в Англии и в Уэльсе (замок в Чепстоу, городские стены в Конуи и в Кембере). Сложность работы заключалась в том, чтобы найти тот участок крепости, где не проводились реставрации и не применялись более поздние растворы (например, в случае с Московским Кремлем найти кладку конца XV века практически невозможно, так как крепость слишком часто ремонтировалась).

Что такое строительный раствор?

Строительный раствор состоит из двух компонентов: вяжущего вещества и заполнителя. Иногда к ним подмешивают и специальные добавки. На Руси в качестве вяжущего элемента использовалась известь: известняк, мел и другие карбонатные породы обжигались в специальных печах. К полученной смеси добавляли воду, в результате чего образовывалась гашеная известь, получалось этакое строительное «тесто». Однако такой материал быстро трескался. Поэтому к извести добавляли заполнитель, например песок, значительно улучшавший качество строительного раствора.

Ученые определили прочность разных строительных растворов, процентное соотношение вяжущего элемента и заполнителя, их состав и дополнительные примеси (например обломки кирпича или кирпичная мука, шлак, раковины и т. д.).

Как и из чего строили в XVI веке?

В Смоленске Носов брал четыре образца раствора из разных мест. Оказалось, что их составы довольно сильно отличаются между собой. Как пояснил ученый корреспонденту Infox.ru, видимо, у древних мастеров не было устоявшейся рецептуры приготовления этого вещества, и каждый раз получалось по-разному.

Образец современного раствора, использованный реставраторами, оказался весьма похож на древнерусский, однако оказался плохо перемешан. Зато средневековые образцы из Уэльса и Англии очень похожи на русские растворы XVI-XVII веков.

Несмотря на все полученные данные, ученым еще предстоит выполнить большую работу, чтобы сделать выводы об общей эволюции строительных растворов на Руси и их использовании в культовых, военных и гражданских сооружениях. По словам Носова, также интересно было бы сравнить древнерусские растворы с итальянскими, так как в Россию приезжали и иностранные мастера, например Аристотель Фиораванти (примерно 1415–1486), который построил Успенский собор в Москве.

Статья об исследовании строительных растворов русских крепостей XVI-XVII веков опубликована в журнале «Российская археология» (№ 1, 2009).

Зачем в старину клали яйца в раствор при строительстве домов?

Нужны ли яйца в растворе при строительстве?

Широко известен тот факт, что при строительстве домов раньше в раствор добавляли яйца (желтки яиц). Зачем это делали? Неужели яйца могли как-то усилить прочность раствора и строения?

Да, цемента не было, искали любой скрепляющий элемент. Сырые яйца этому делу способствовали. Есть одна байка: когда строили в Праге большой мост через Влтаву, всем окрестным крестьянам в порядке повинности приказали привезти яйца. Один крестьянин привез вареные яйца и все над ним сильно смеялись.

Чем вообще скрепляли кладку до цемента? Известь, глина (с добавлением органики), даже навоз, и песок. Не везде местный ил обладал скрепляющими свойствами, вот яйца и укрепляли это дело.

Читал про это. Оказывается все вещества, имеющие белок, очень сильно укрепляют строительный раствор. Яйца не исключение (почему вы пишите только про желтки, не понимаю. Белки здесь, по-моему, главное).

В старину была такая технология, когда перед строительством предварительно замачивали убитых или умерших животных (коров, быков, лошадей). То, что от них получалось в период разложения, было очень богатым на белок. Эту массу добавляли в строительный раствор, и стены получались очень крепкими. Эта технология использовалась чуть ли не до середины 19 века. Сегодняшние здания, сделанные по такому способу, невозможно разбить ничем, только взорвать.

Еще существует легенда, по которой во время постройки крепостей в раствор добавлялись тела убитых детей. Поэтому главное центральное здание крепости носит название “детинец”. Его невозможно было разрушить никакими таранами.

Издревле известно, что в строительный раствор, который использовали при строительстве зданий, мостов, стен и прочих каменных сооружений добавляли яйца для получения в последствии более крепкого строения. Но вот откуда взялся этот рецепт, да и сам рецепт сейчас никто не знает. Учёные, которые проводили некоторые исследования полагают, что яйца служили связующим звеном в растворе между другими материалами и именно от яиц зависела крепкость и долговечность конструкций. Кроме яиц добавляли в раствор и другие продукты питания, такие как молоко… Самую большую известность получил Карлов мост, что в Праге. Есть легенда, что во время его строительства со всей Чехии в Прагу везли яйца и молоко, а те крестьяне, что не совсем поняли для чего нужно яйцо и молоко – везли яйца сваренные вкрутую и творог с сыром, чтобы дескать яйца не разбились, а молоко не прокисло. Кстати в раствор ещё и вино добавляли.

Старинный раствор намного лучше современного: Возможно ли повторить сейчас?

Современные технологии строительства предполагают срок службы сооружений не более 120-150 лет. Однако, найденные при раскопках, на морских глубинах остатки древних зданий служат свидетельством более длительного срока службы строительных материалов прошлого. Исследования ученых доказали, что древний раствор для кладки был не только более прочным, но и менее энергетически затратным.

Древние люди не использовали для производства строительного раствора цемент, что не влияло на продолжительность службы, качество готового продукта. Чем обусловлена повышенная прочность старинного раствора для кладки, именно об этом пойдет речь в этом материале.

Компоненты старинного раствора

Историков давно интересует состав раствора древних мастеров. После проведенного исследования образцов, ученые пришли к выводу, что строительная смесь состояла из извести, глины – вяжущий материал. Известь получали путем нагревания известняковых пород при температуре ниже 1000 градусов Цельсия. Технология получения известняка в древние времена была менее затратной.

Использование недожженной извести повышало прочность строительной смеси. При смешивании извести с водой получалась жидкая вязкая масса, которая без добавления наполнителя быстро растрескивалась.

К известковому раствору древние строители добавляли песок крупной фракции. В качестве армирующего материала применяли солому, золу, вулканическую породу. При отсутствии этих материалов в ход шел любой подручный материал – обломки кирпичей, раковины моллюсков. Определенной рецептуры раньше не существовало, раствор готовили на ощупь при ручном вымешивании. Для повышения прочности раствора добавляли органику.

В разных странах, это были – останки животных, экскременты, яичные белки. Предотвратить растрескивание помогало добавление жирной глины или «глиняного молока». Анализ взятых учеными нескольких образцов свидетельствует о том, что единой рецептуры не существовало, а проверялось качество строительной смеси опытным путем.

Рецепт старинного кладочного раствора

Перед началом смешивания компонентов проверяли их качество. Песок просеивали до получения однородной фракции. Для получения водоотталкивающего состава глину брали с высоким содержанием металлов. Их количество определяли по цветовой гамме глиняной массы – чем темнее глина, тем выше процент содержания металлов. Светлые сорта при высыхании быстро растрескиваются. Чтобы избежать этого эффекта, глину обжигали, растирали в муку, которую добавляли к известковой смеси. Увеличить плотность раствора получалось благодаря добавлению огромного количества яичных белков. На один куб смеси добавляли 3,5 тысячи белков. Основная смесь состояла из:

- четырех частей песка крупной фракции;

- трех частей извести;

- ½ части яичных белков;

- одной части жирной глины, глиняного порошка или «молока».

Смешивали известь с водой, постепенно добавляли глиняный компонент, последними вмешивали яичные белки. После следовало тщательное длительное вымешивания до получения однородной смеси. От общей массы отбирали образцы, из которых скатывали шарики, диаметром пять сантиметров и оставляли в прохладе на неделю. Каждое утро и вечер образцы сбрызгивали водой для постепенного высыхания. По истечению недели образцы проверяли на прочность.

Точный рецепт приготовления строительной смеси для кладки, штукатурки стен не сохранился. Описанный выше способ приготовления раствора подойдет для использования при отделке цоколя частных строений, кладке печей, каминов. Используют выше предложенную смесь для гидроизоляции участков, которые подвергаются агрессивному воздействию влаги. С его помощью заделывают трещины в кирпичной кладке, выполняют укладку кирпича при строительстве домов.

Преимущества известкового раствора

Использование строительной смеси для кладки на основе извести оправдано не только повышенной прочностью и долговечностью. Среди доказанных преимуществ использования извести в качестве основы вяжущей смеси отмечают:

- уменьшение теплопотерь;

- оптимизация внутри помещения баланса влажности;

- предотвращение развития, размножения бактерий, грибковых и плесневых спор;

- медленное схватывание, допускающее перекладку без потерь стройматериалов;

- соблюдение необходимого соотношения прочности раствора по отношению к прочности кирпичей.

Среди незначительных недостатков – медленное высыхание известкового раствора, что снижает скорость выполнения кладочных работ.

Не все так плохо с современными цементными растворами – при гидратации, зачастую цемент превращается в известь. Использование тощих строительных смесей (без добавления глины, извести) на территории Украины, США запрещены. На просторах России этот запрет снят после 1990 года.

Сделай Сам (Знание) 1995-01, страница 11

ни ровные, в изломе не обнаружится разноцветных полос, мелких трещин, песка, камешков, пустот и белесоватых пятен. Такой кирпич одинаково поддается теске по всем направлениям — в каждой точке каменщик с одинаковой силой отколет одинаковый кусок.

Обыкновенный стенной кирпич в России разделяли на три сорта. Железняк — сплавившийся, со стекловидной поверхностью и высоким звуком, с трудом разбивается молотком. Влаги почти не вбирает, отчего плохо соединяется с известковым раствором. Ставят его в сырых местах — в фундаменты, цоколи, в стены погребов и ледников, им выстилают полы в скотных дворах и в сенях. Красный кирпич, нормально обожженный и звенящий, хорош на любые цели, но для сухих мест. Алый или бледно-красный звучит глухо и толку от него немного. Он совсем размокает в воде, используется лишь для внутренних, защищенных от атмосферного влияния частей дома или на прокладку под полом, в потолках.

Каменщик придирчив к правильной форме кирпича, ведь она позволяет делать швы тоньше и экономить раствор. К тому же кирпич в кладке первое время крепче раствора и стены с тонкими швами выходят прочнее. Чем больше раствора в стене, тем дольше в ней сохранится сырость.

Машинной выделки кирпич обычно более правильной формы, чем кустарный. Каменщики же любят изделия ручной работы: сырец перед обжигом выдерживается трое суток на юру, на ветру и легче, податливее машинного, острые ребра которого, по словам мастеров, режут руки.

При закупке кирпича допускается^ что лишь один из 20 сломан пополам. На воздухе, под дождем и на морозе от кирпича остается годным половина, поэтому лучше употреблять свежеобожженные изделия. При необходимости кирпич хранят в сухом месте — в сарае или под навесом.

В кладке применяют известковый, цементный, сложный и глинистый растворы. Из извести в смеси с песком приготавливают так называемую кипелку. Кипел-ка гасится в воде, распадается в порошок, называемый гашеной известью, или пушенкой. Добавив побольше воды, получишь известковое тесто, а прилив еще — известковое молоко. Чем чище известь, тем сильнее она набухает, нагревается и увеличивается в объеме втрое или четырехкратно. Тесто на ощупь нежное, словно жирное. Бывает известь тощая — она

менее жадно поглощает воду и ее объем в лучшем случае удваивается. Самая тощая известь вообще не увеличивает массы и не распадается в порошок. Понятны преимущества жирной извести, из нее выйдет до четырех объемов теста для связывания соответственно четырех порций песка.

Свежая негашеная известь на воздухе портится, поэтому ее спешно следует погасить. На месте постройки известь лучше всего перевести в тесто, покрыв слоем влажного песка толщиной 18—20 см. Так она сохранится на много лет и станет жирнее, потому что в свежепогашенной остаются частицы, не прореагировавшие на влагу, и процесс со временем довершится в тесте. Неудивительно, что в старину известковое тесто делали загодя — с осени к будущему лету.

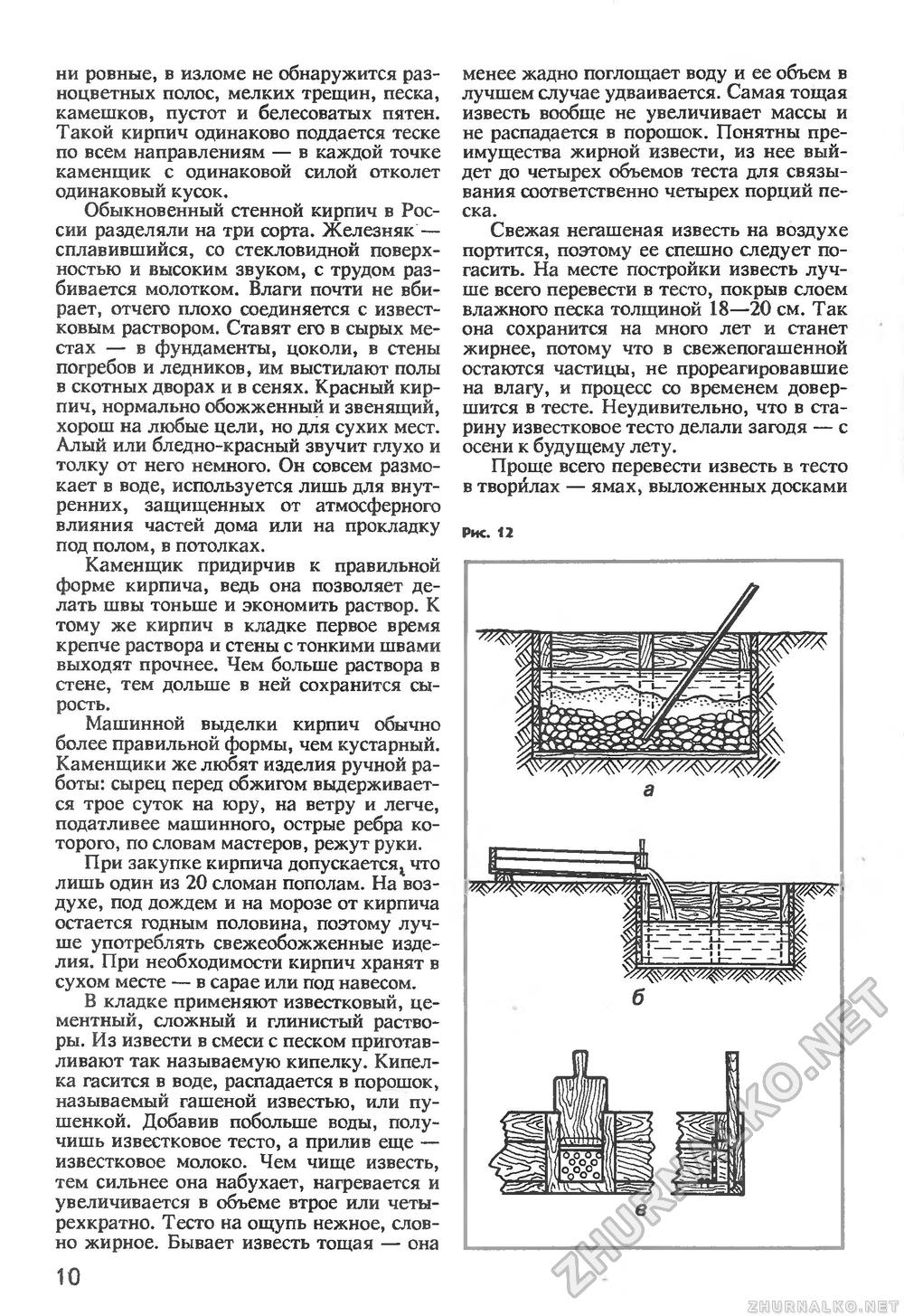

Проще всего перевести известь в тесто в творилах — ямах, выложенных досками

Источник