- Класс Млекопитающие: характеристика, особенности строения, происхождение и развитие

- Характеристика, морфология и физиология млекопитающих

- Внешнее строение

- Скелет и мускулатура

- Полости тела

- Размножение и развитие млекопитающих

- Поведение

- Забота о потомстве

- Происхождение млекопитающих

- Роль млекопитающих в природе и жизни человека

- Класс млекопитающие

Класс Млекопитающие: характеристика, особенности строения, происхождение и развитие

В современной фауне насчитывается 4-4,5 тыс. видов млекопитающих, или зверей. Они представляют собой высший класс позвоночных, органы которых, особенно кора большого мозга, достигли на современном этапе их развития наивысшей дифференцировки.

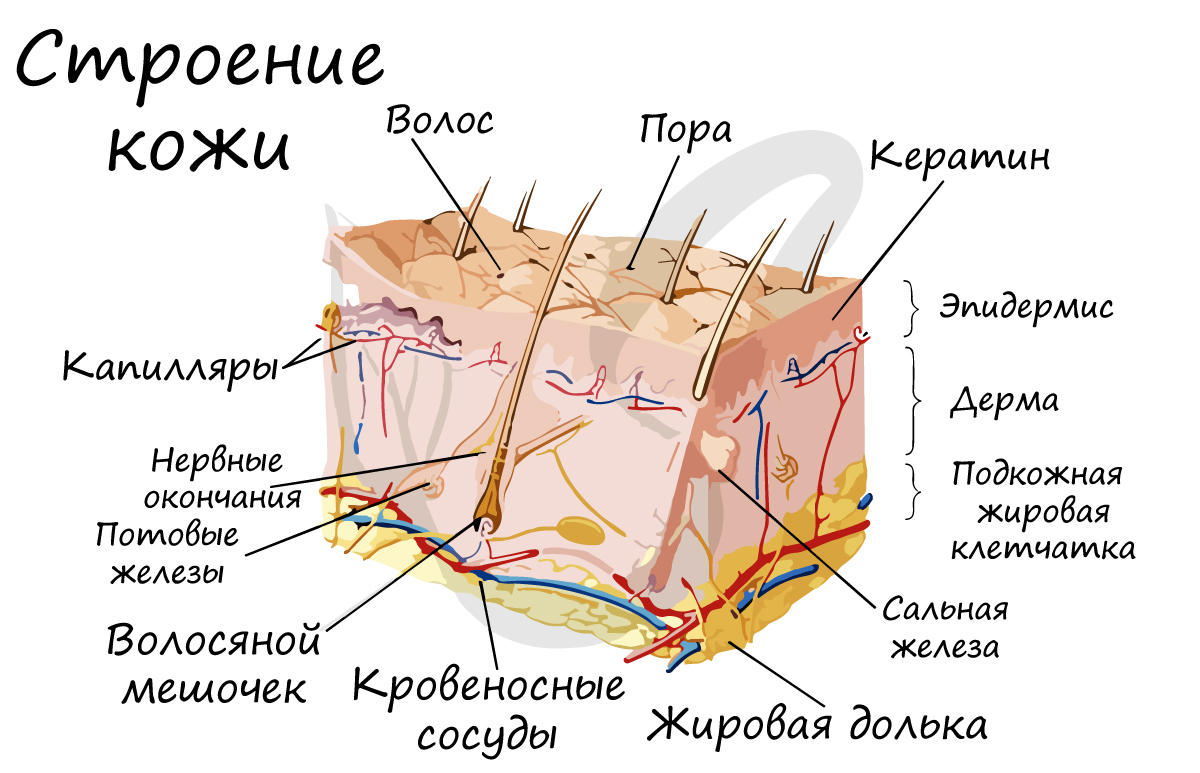

Тело млекопитающих покрыто кожей и волосами. Кожа богата сальными и потовыми железами. Последние выделяют пот, благодаря чему осуществляется терморегуляция.

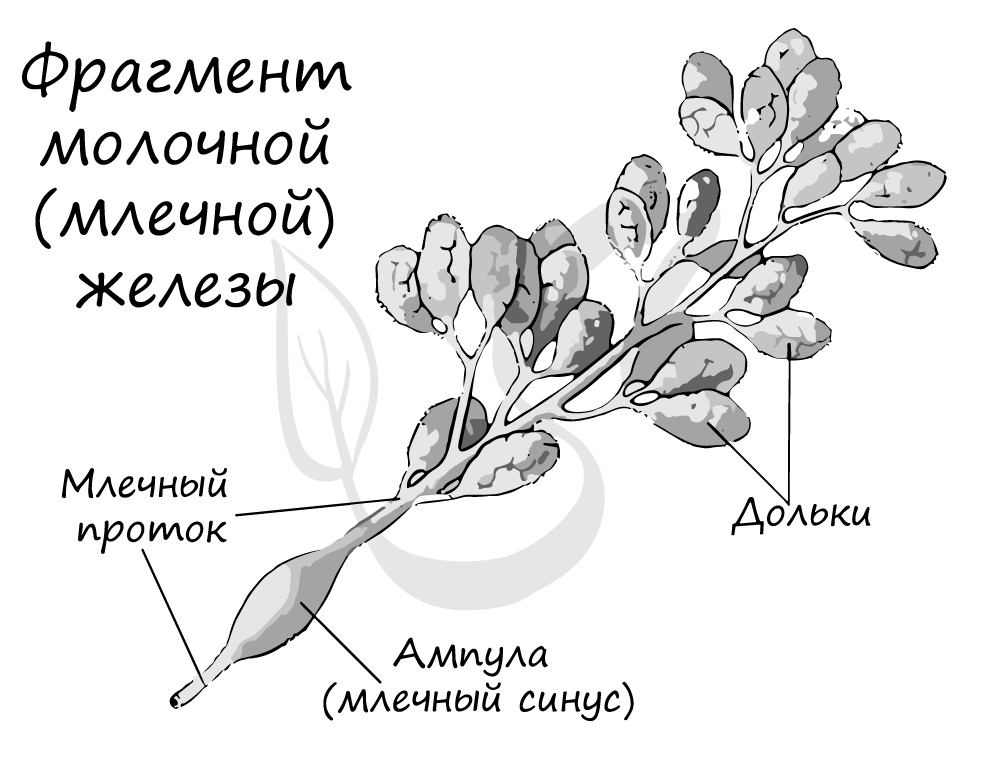

Все млекопитающие характеризуются присутствием млечных желез, которые являются видоизмененными потовыми железами. У них имеется предротовая полость, ограниченная губами и зубами. В отличие от пресмыкающихся зубы млекопитающих дифференцированы. Есть диафрагма, отделяющая грудную полость от брюшной. Имеется наружное ухо (ушная раковина), а в среднем ухе есть три слуховые косточки.

Благодаря прогрессивному развитию центральной нервной системы, теплокровности, наличию волосяного покрова, вынашиванию детенышей в теле матери и вскармливанию их молоком, млекопитающие одержали победу в конкуренции с рептилиями и другими позвоночными и прочно завоевали не только сушу, но и другие среды обитания.

Характеристика, морфология и физиология млекопитающих

Рассмотрим морфологию и физиологию млекопитающих на примере домашней собаки.

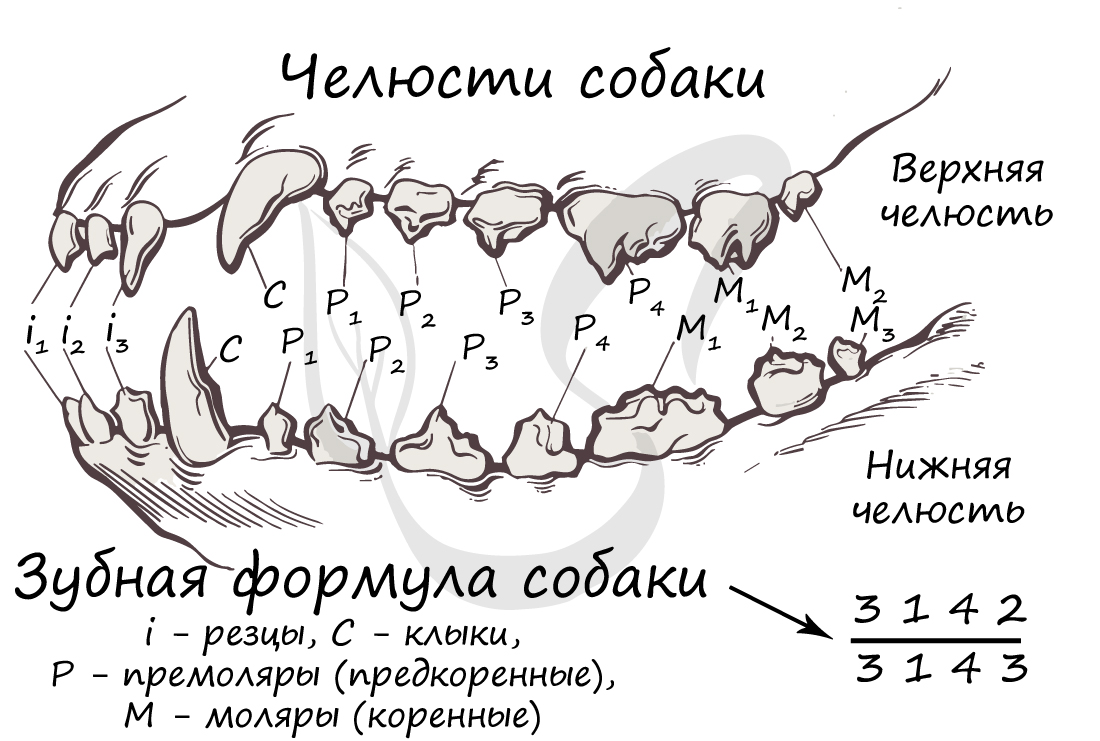

Это первое животное, прирученное первобытным человеком. Характерными признаками семейства собак являются средние размеры тела, сильно развитые длинные ноги, приспособленные для бега, хорошо развитое обоняние и наличие 42 зубов.

Несмотря на большое разнообразие пород собак они все относятся к одному виду. В зависимости от использования домашних собак человеком и их назначения, все породы этих животных делят на служебных, охотничьих и декоративных. Собаки хорошо поддаются дрессировке.

Служебные собаки (лайка, боксер, овчарка и др.) используются для различных целей: охраны разнообразных объектов, стад, поиска полезных ископаемых, розыска преступников. Во время войны использовали собак для разыскивания раненых и вывоза их с поля боя, истребления танков, отыскивания мин, оказания помощи связистам и т.п.

Для промысловой и спортивной охоты на птиц и зверей человек вывел большое число разнообразных пород охотничьих собак: гончих, борзых, норных, лаек, легавых и т.д.

Декоративные собаки (болонки, японские и пекинские собачки, пудели, карликовые породы терьеров, мопсы и др.) хозяйственного значения не имеют. Их разводят любители домашних животных.

Собак часто используют в качестве лабораторных животных.

Внешнее строение

Туловище домашней собаки (например, лайки или овчарки) стройное с хорошо развитой мускулатурой. Тело собаки не касается земли, поскольку ее конечности находятся под туловищем, тогда как у пресмыкающихся они расположены по бокам тела. При ходьбе и беге собаки опираются на пальцы с прочными когтями. Голова животного находится на гибкой шее и очень подвижна.

Кожа прочная и эластичная, так как смазывается выделениями сальных желез, протоки которых открываются в волосяную сумку. Она покрыта волосяным покровом. Длинные и толстые волосы — ость, а более мелкие и короткие — подшерсток, или подпушь. Подшерсток и кожа предохраняются от повреждений грубой и прочной шерстью. Подшерсток служит для сохранения тепла тела, так как в нем задерживается много воздуха.

Собака, как и многие виды млекопитающих, линяет 2 раза в год. Охлаждение организма собаки достигается учащенным дыханием в связи с тем, что потовых желез у них мало. Кожа же большинства зверей имеет большое количество потовых желез.

Скелет и мускулатура

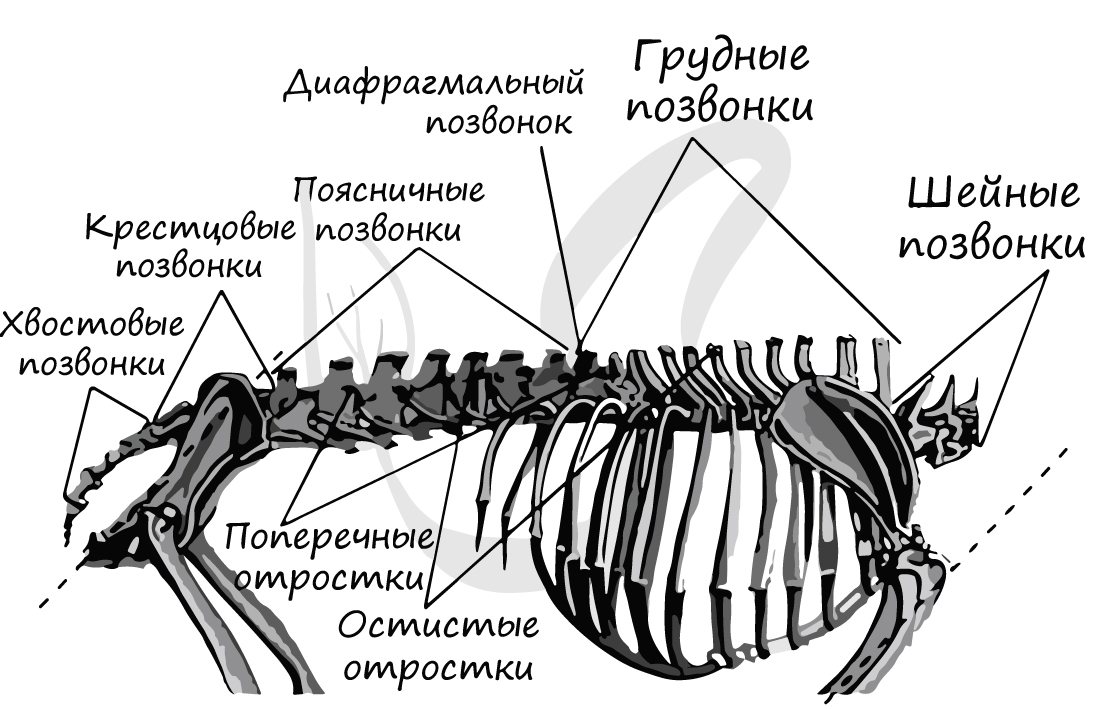

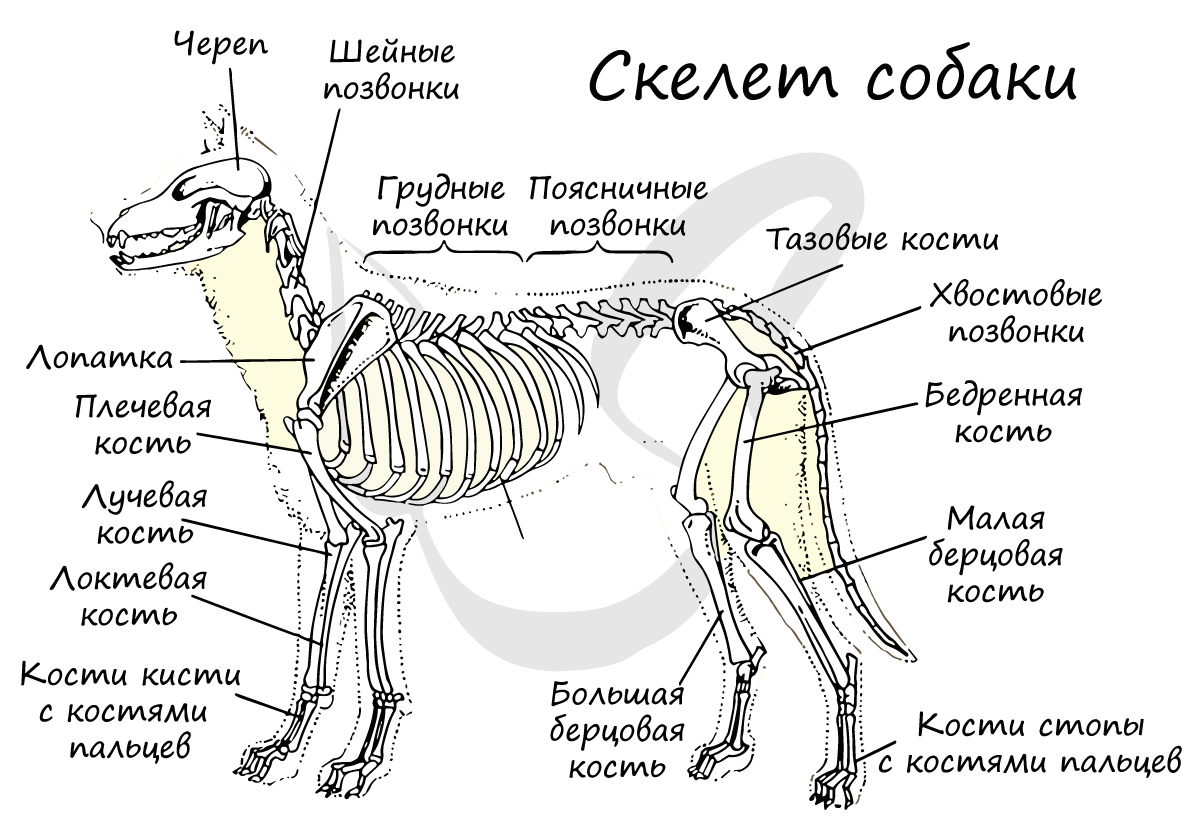

Черепная коробка млекопитающих значительно крупнее, чем у пресмыкающихся, что связано с хорошо развитым головным, мозгом. В скелете собаки, как и других видов млекопитающих, отмечается четкое расчленение позвоночного столба на: шейный, грудной, поясничный, крестцовый и хвостовой отделы, а также наличие плоских сочленовных поверхностей позвонков с хрящевыми дисками (менисками) между позвонками.

Характерно постоянное число шейных позвонков, для всех млекопитающих равное семи. В грудных позвонках имеются отростки, к которым прикрепляются ребра. Грудная клетка образуется позвонками, ребрами и грудиной. Позвонки крестцового отдела срастаются с костями таза.

Пояс передних конечностей собаки образуется двумя лопатками с приросшими к ним вороньими костями и двумя ключицами. Пояс задних конечностей, или таз, состоит из двух безымянных костей образованных сращением трех пар тазовых костей (подвздошных, седалищных и лобковых).

Мышечная система у собаки развита исключительно хорошо, сложна и насчитывает несколько сотен отдельных, специализированных мышц. Особое развитие получили мышцы спины и конечностей.

Полости тела

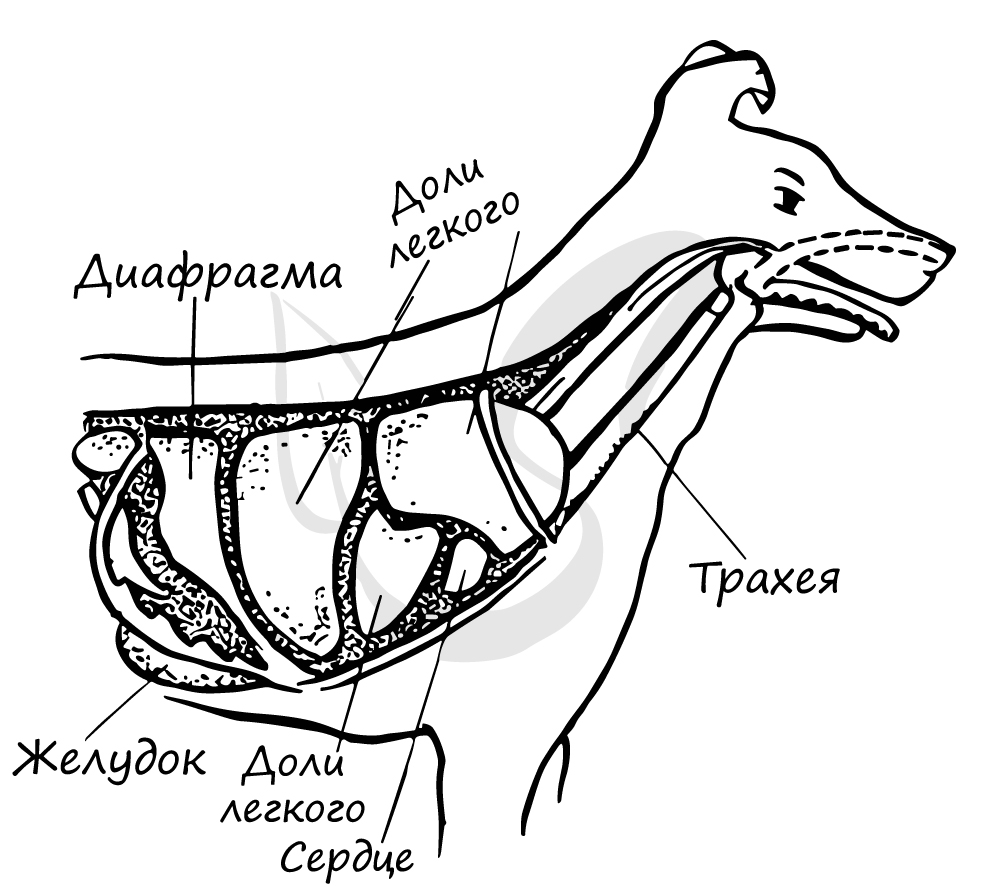

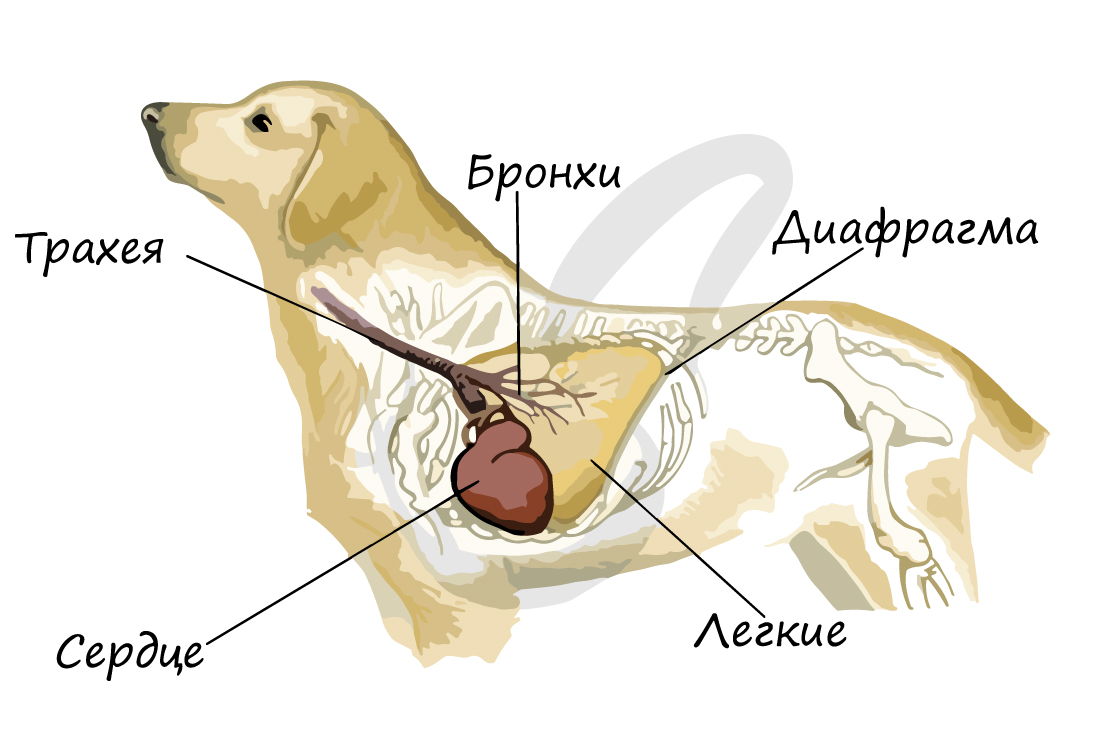

У домашней собаки, как и у всех других видов млекопитающих, грудная полость тела отделена от брюшной грудобрюшной преградой, или диафрагмой. Стенки этих полостей и внутренние органы, расположенные в них, покрыты тонкой оболочкой. В грудной полости эта оболочка называется плеврой, а в брюшной — брюшиной.

Как в грудной, так и в брюшной полостях содержится небольшое количество жидкости. При воспалительных процессах в грудной и брюшной полостях количество жидкости может увеличиваться.

Размножение и развитие млекопитающих

Половые железы парные. Развитие зародыша у высших — внутриутробное, происходит в специальном органе — матке. Зародыш млекопитающих связан через свои оболочки со стенкой матки через плаценту.

Он соединяется с плацентой через пуповину. В кровь зародыша поступают питательные вещества и кислород из крови матери, а в обратном направлении — вредные продукты жизнедеятельности, в том числе и углекислый газ.

На ранних стадиях развития у зародыша собаки и других млекопитающих отмечаются жаберные щели, хорда и другие признаки, характерные для низших хордовых. У различных видов зверей продолжительность внутриутробного развития, или беременность, различна. Например, у грызунов (мышей, хомячков) беременность продолжается 11-15 дней, у домашних собак — два месяца, а у слонов — почти до полутора лет.

Поведение

Наряду с инстинктами огромное значение в поведении имеет образование условных рефлексов, которые легче и быстрее вырабатываются у видов, имеющих наиболее хорошо развитую кору большого мозга.

Детеныши млекопитающих узнают свою мать уже с первых дней жизни. В дальнейшем они становятся более опытными. Взаимное преследование, борьба, прыжки и бег способствуют не только тренировке животных, но и выработке приемов защиты и нападения.

В связи с изменениями окружающей среды у млекопитающих постоянно вырабатываются новые условные рефлексы, а не подкрепляющиеся раздражителями старые утрачиваются. Поэтому млекопитающие быстро приспосабливаются к изменяющимся условиям внешней среды.

Забота о потомстве

Так как у многих млекопитающих (хищных, грызунов и др.) детеныши рождаются слепыми, а иногда и голыми, то самки еще до родов начинают строить логово или гнездо. После родов самки вылизывают своих детенышей, кормят, согревают и охраняют их, следят за чистотой убежища.

Растительноядные млекопитающие рождают детенышей вполне сформированных, способных через несколько часов следовать за матерью. У этих животных забота о потомстве заключается в кормлении его молоком и охране. Самки всех млекопитающих проявляют большую активность при защите потомства, иногда даже рискуя своей жизнью. Самцы, как правило, о потомстве не заботятся. Обычно пары образуются только на период размножения.

Происхождение млекопитающих

Млекопитающие произошли от древних примитивных рептилий. Исходной группой служили зверозубые ящеры. Боковой ветвью были первозвери. Предками сумчатых и плацентарных стала вымершая группа животных. Древнейшим отрядом плацентарных являются насекомоядные.

От примитивных насекомоядных произошли грызуны, рукокрылые и древние хищные, а от последних — современные хищные, ластоногие, китообразные и примитивные копытные.

Современные млекопитающие делятся на два подкласса: Первозвери и Настоящие звери. К первому подклассу относится лишь один отряд — Однопроходные, а ко второму подклассу — инфракласс Низшие звери с одним отрядом Сумчатые и инфракласс Высшие звери, к которому относят 17 отрядов современных и 14 отрядов вымерших животных.

Роль млекопитающих в природе и жизни человека

Особенно большую роль в природе играют млекопитающие мелких и средних размеров. Например, грызуны, с одной стороны, поедают много семян и растений, а с другой — сами являются источником пищи для многих видов хищников

Невозможно переоценить огромное экономическое значение млекопитающих, домашних и промысловых животных. Млекопитающие — источник, мяса, жиров, молока, шкур, меха и шерсти.

Медицинское и ветеринарное значение млекопитающих связано с тем, что они могут быть носителями возбудителей болезней человека и животных.

Хотя фауна богата и разнообразна, но млекопитающие нуждаются в охране. Так, в Международную Красную книгу внесена выхухоль — реликт третичного периода, обитающая на востоке по Северскому Донцу и его притокам, а также по некоторым рекам, впадающим в Волгу и Урал.

За пределами нашей страны эти животные нигде не встречаются. В Международную Красную книгу внесен также тюлень-монах, встречающийся в прибрежных районах Черного моря между дельтой Дуная и островом Змеиным. В Черном море он встречается также у берегов Турции и Румынии.

В Красную книгу внесен ряд видов летучих мышей (вечерница гигантская, длиннокрыл обыкновенный), кот лесной, перевязка, зубр и слепыш песчаный. Кроме того, в Красную книгу внесено еще несколько видов летучих мышей, обитающих преимущественно в Карпатах и Крыму, землеройка, еж ушастый, слепыш буковинский, хорь степной и ряд других.

Источник

Класс млекопитающие

Млекопитающие (Mammalia, от лат. mamma — женская грудь, сосок, вымя ) — класс теплокровных наземных животных, наиболее высоко развитых и вскармливающих своих детенышей молоком. Описано около 5500 видов.

По мере изучения млекопитающих не пренебрегайте главой «Анатомия человека». Если встречаются новые термины, вы, скорее всего, одержите удачу, если попытаетесь найти их в этой главе. Ведь мы, люди — Homo sapiens — относимся к млекопитающим.

Появление настоящих млекопитающих произошло в мезозойскую эру. Десятки миллионов лет млекопитающие ютились на задворках мира динозавров, но, в конечном счете, эволюция расставила все на свои места: изменения климата привели к гибели динозавров. Здесь то и восторжествовали теплокровные млекопитающие, которые к настоящему времени заселили весь мир.

Преимущества млекопитающим дали многочисленные прогрессивные черты строения — ароморфозы. Давайте приступим к их изучению.

Ароморфозы млекопитающих

Замечу, что ароморфозы млекопитающих возникли независимо от птиц: это две разные эволюционные ветви. Млекопитающие произошли не от птиц, а от древних пресмыкающихся. Поэтому не удивляйтесь, если некоторые ароморфозы окажутся уже вам знакомы.

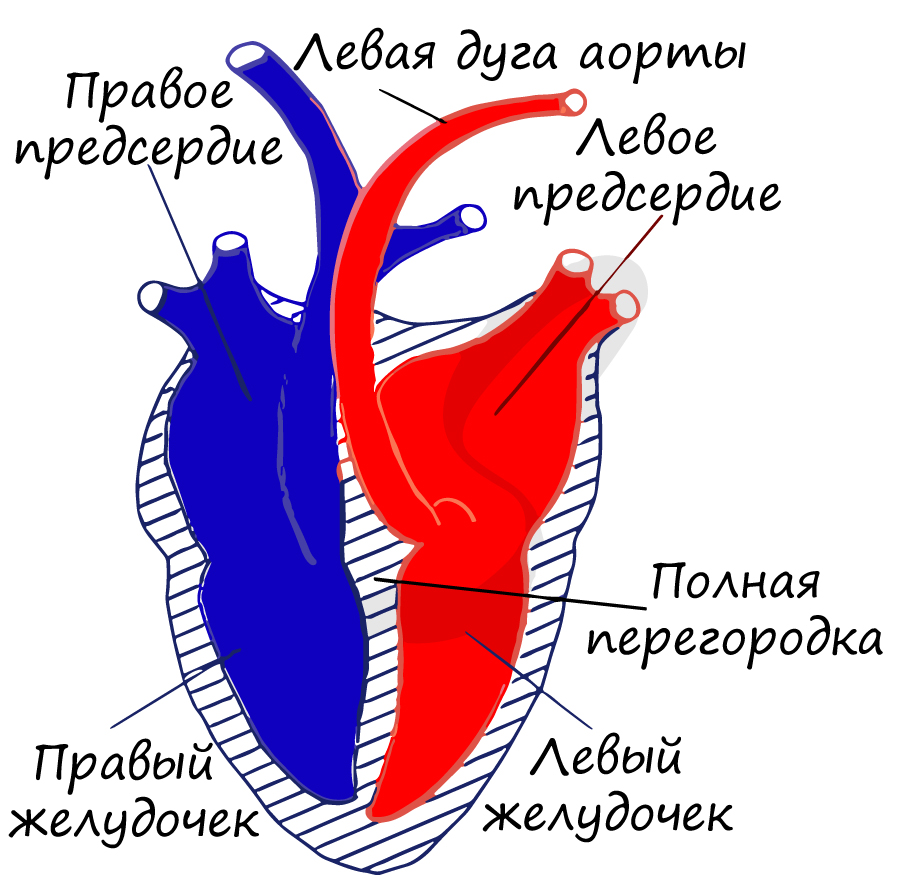

- Полная перегородка в сердце и разделение кругов кровообращения

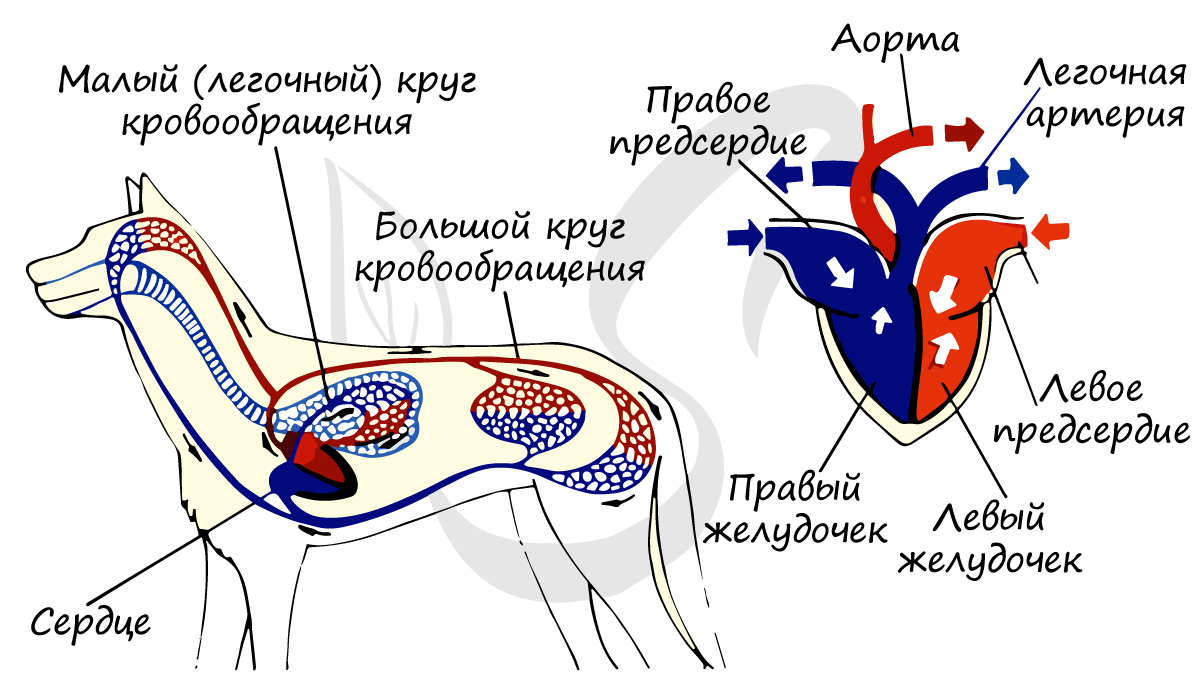

У млекопитающих в сердце возникает полная перегородка: кровь не смешивается, два круга кровообращения полностью отделены друг от друга. Это значительно повышает уровень обмена веществ: температура тела млекопитающих более не зависит от температуры окружающей среды, они приобретают теплокровность (гомотермию).

Развитие коры больших полушарий (КБП), центра высшей нервной деятельности, достигает пика. Такое сильное развитие КБП обеспечивает возникновение сложного поведения, облегчает формирование условных рефлексов, способствуя повышению выживаемости вида.

Матка и молочные железы, забота о потомстве

У млекопитающих появляется матка — особый мышечный орган, служащий для вынашивания плода. Во время родов матка способна сокращаться, обеспечивая изгнание плода из материнского организма. Выкармливают своих детенышей млекопитающие с помощью молока — секрета молочных желез. Молочные железы — прерогатива млекопитающих: их нет ни у одного другого животного.

Для млекопитающих характерна забота о потомстве, проявляющаяся и в уже упомянутом вскармливании молоком, и в том, что детеныши часто живут с матерью несколько лет. Еще во время беременности самка ищет укромное место для рождения потомства, заранее заготавливает корм. Такая забота выглядит удивительно трогательно в диком животном мире.

Волосы — составная часть защитного покрова млекопитающих, у животных называется мехом или шерстью. Если вы видите такой покров, то будьте уверены: перед вами млекопитающее. Волосы являются производным эпидермиса кожных покровов, также как потовые и сальные железы, впервые появившиеся у млекопитающих.

Волосяной покров помогает более эффективно сохранять тепло, обеспечивая термоизоляцию организму животного. Часть млекопитающих утратила волосяной покров, в связи со вторичноводным образом жизни: они избрали своей средой обитания моря, океаны, где волосяной покров явно был бы лишним и создавал ненужное трение о воду.

По выполняемой функции зубы делятся на резцы, клыки, предкоренные и коренные зубы. У некоторых групп животных, к примеру, у грызунов, резцы приобретают способность к неограниченному росту. Часто хищники имеют хорошо развитые клыки: тигры, львы.

Классификация млекопитающих

Млекопитающие делятся на подкласс первозверей и противопоставленных им зверей, к которым относятся сумчатые и плацентарные.

Первозвери — наиболее примитивная группа млекопитающих, которых также называют яйцекладущими или клоачными. Они откладывают яйца в скорлупе точно также, как и пресмыкающиеся, имеют клоаку, вороньи кости (коракоиды).

Сумчатые животные отличаются короткой продолжительностью беременности, из-за чего им приходится донашивать детеныша в специальном кармане на брюшной стороне тела — сумке. В ней молодые особи развиваются и питаются молоком. Сумчатые встречаются только в Австралии, так как данный континент раньше остальных материков отделился от Гондваны, утратив с ней связь: это привело к формированию в Австралии удивительной флоры и фауны.

Плацентарные, называемые высшие звери, имеют хорошо развитую, совершенную плаценту и исходное число зубов — 44. Изучать строение млекопитающих мы будем на примере домашней собаки и других животных.

Домашняя собака

- Покровы, опорно-двигательная система

Тело подразделяется на голову, туловище и хвост. Имеются парные конечности: передние и задние, расположенные под телом животного, что является отличием от рептилий, у которых конечности расположены по бокам тела.

Две пары неубирающихся когтей (производных эпидермиса) расположены на конечностях. Кожа собаки эластичная и прочная, тело покрыто волосяным покровом, состоящим из ости и подшерстка.

В толще кожи проходит большое количеств кровеносных капилляров, которые участвуют в терморегуляции: могут сужаться (во время холода), либо расширяться (во время жары). Таким образом, кожа является депо крови и принимает участие в терморегуляции.

В коже находятся сальные железы, протоки которых открываются в волосяные сумки. Сальные железы выделяют жироподобный секрет, покрывающий кожу защитным слоем. Потовые железы имеют вид трубочек, свернутых в клубок, протоки которых открываются на поверхность кожи. При испарении секрета потовых желез поверхность кожи охлаждается, таким образом, потовые железы участвуют в терморегуляции.

Запомните, что млечные железы, давшие название целому классу — млекопитающим, являются по своему происхождению видоизмененными потовыми железами.

Позвоночник состоит из позвонков с плоской поверхностью, между которыми лежат хрящевые диски, помогающие равномерно распределить нагрузку на позвонки. Позвоночник включает 5 отделов: шейный (7 позвонков), грудной (12-15), поясничный (2-9), крестцовый (1-9) и хвостовой (3-49).

У подавляющего большинства млекопитающих шейный отдел состоит из 7 позвонков. Представьте: 7 и в маленькой мышке, и в длинной шее жирафа — отличия только в размерах. Первые два шейных позвонка называются атлант и эпистрофей, они образуют суставы, обеспечивающие подвижность головы.

Пояс передних конечностей (плечевой) представлен ключицами и лопатками, коракоид подвергается редукции (исчезновению). Пояс задних конечностей (тазовый) состоит из тазовых костей: седалищной, подвздошной и крестцовой.

Свободная передняя конечность представлена плечевой костью (плечо), локтевой и лучевой костями (предплечье), запястьем, пястьем и фалангами пальцев (кисть). Скелет свободной задней конечности включает в себя бедренную кость (бедро), малую и большую берцовые кости (голень), предплюсну, плюсну и фаланги пальцев (стопу).

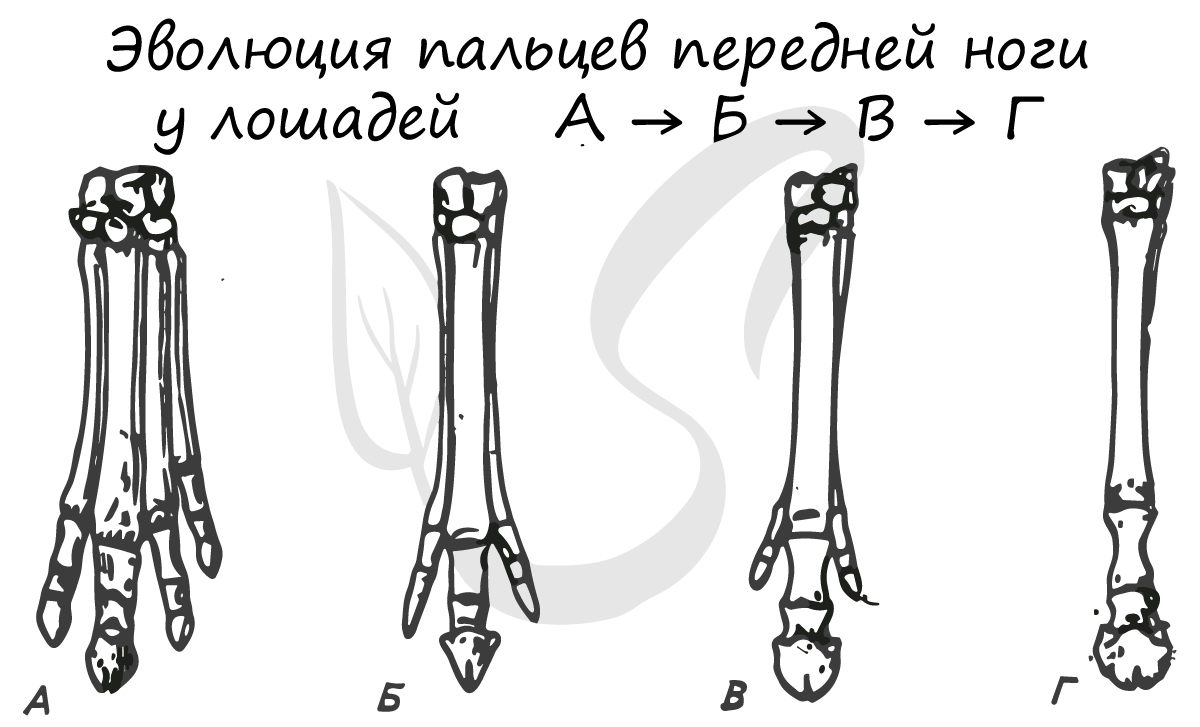

В зависимости от образа жизни животного пальцы на конечностях развиты в различной степени. Для летучих мышей характерны удлиненные фаланги пальцев, между которыми натянута перепонка. У антилоп (парнокопытные) развиты два пальца, а у лошадей (непарнокопытные) — один.

Мышечная система высокодифференцирована и приспособлена к выполнению самых разных движений. Отличительным анатомическим признаком млекопитающих является наличие диафрагмы — тонкой грудобрюшной мышечной перегородки, которая разделяет брюшную и грудную полости. Она имеет куполообразный вид, участвует в дыхании.

Состоит из ротовой полости, глотки, пищевода, желудка и кишечника, включающего тонкую, толстую и прямую кишку, оканчивающуюся анальным отверстием. В ротовой полости находятся специализированные зубы: резцы, клыки, предкоренные и коренные. Зубы располагаются в альвеолах — углублениях в кости челюсти.

Зубная формула может быть составлена для любого вида зверей, в зависимости от образа жизни она будет отличаться. Верхняя часть дроби отражает строение верхней челюсти, нижняя, соответственно, нижней. Числа обозначают количество зубов в последовательности: резцы, клыки, премоляры (предкоренные) и моляры (коренные).

В ротовую полость открываются слюнные железы. Пищеварительная система в целом типичного строения, в тонкую кишку открываются протоки печени и желчного пузыря, поджелудочной железы.

Особо необходимо отметить желудок жвачных животных. Из-за больших объемов растительной пищи, потребляемой ими, желудок имеет сложное строение. Он состоит из 4 отделов: сычуг, книжка, сетка и рубец.

Сначала пища попадает в рубец, где под действием микроорганизмов происходит расщепление целлюлозы: такая картина напоминает бродильный чан. Далее пища отрыгивается и вторично заглатывается, на этот раз, попадая сначала в сетку, затем в книжку и, наконец, в сычуг, который продолжается в тонкий кишечник.

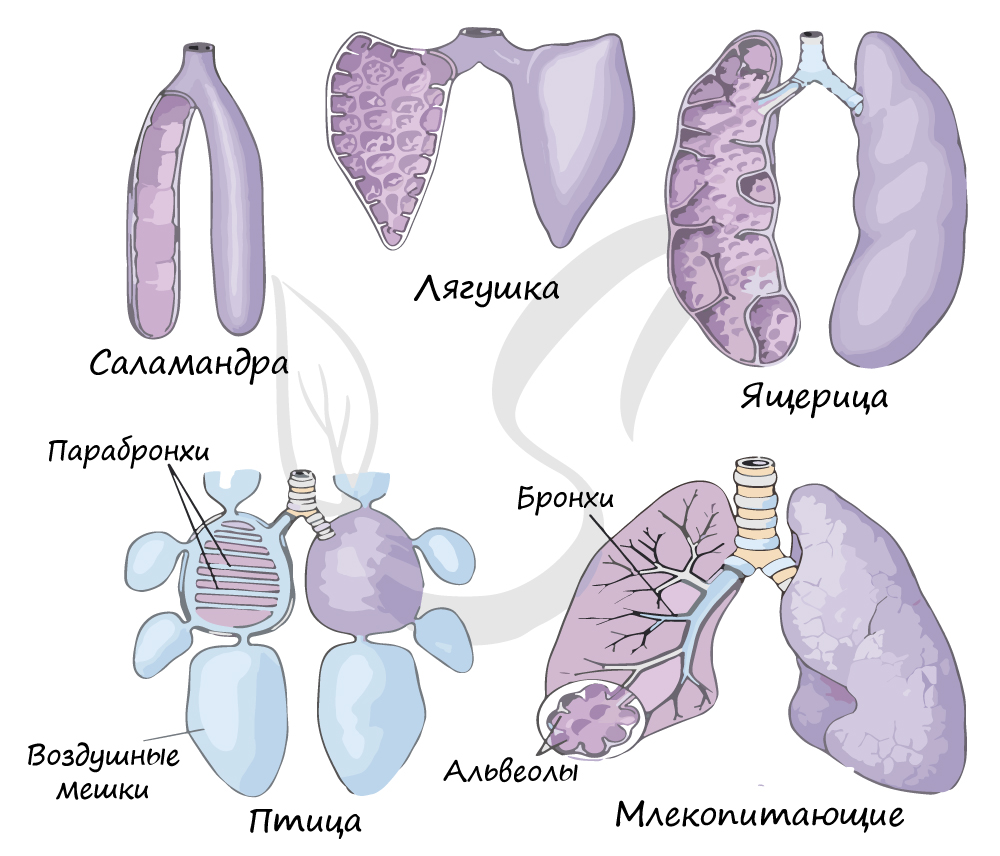

Состоит из воздухоносных путей и легких. Воздухоносные пути представлены носовой полостью, гортанью, трахеей и бронхами. Легкие имеют альвеолярное строение, состоят из множества пузырьков — альвеол (300 — 500 млн.), которые оплетены густой сетью капилляров: именно здесь и происходит газообмен.

В гортани располагается орган голосообразования — хорошо развитые голосовые связки. В акте вдоха и выдоха принимают участие межреберные мышцы грудной клетки и особая мышца млекопитающих — диафрагма.

Дыхательная система участвует также в терморегуляции: по мере продвижения через воздухоносные пути воздух нагревается. При учащении дыхания интенсивнее идет теплоотдача.

Животные со слабо развитыми потовыми железами охлаждают свой организм, испаряя воду с поверхности языка. Так у собак в жаркую погоду частота дыхательных движений может достигать 30 в минуту.

Теперь, когда вами изучены классы хордовых, вы можете познать эволюцию в сравнении. На схеме ниже вы увидите, как постепенно усложнялось строение легких, увеличивалась дыхательная поверхность.

При микроскопии крови заметна особенность млекопитающих — безъядерные эритроциты. Отсутствие ядра у одной клетки мало что дает, но отсутствие ядра у миллионов клеток повышает кислородную емкость крови, транспорт газов становится эффективнее.

Сердце млекопитающих четырехкамерное, два круга кровообращения полностью отделены друг от друга, в связи с чем на более высокий уровень поднимается обмен веществ — возникает теплокровность. От сердца отходит только одна — левая дуга аорты.

Большой круг кровообращения начинается из левого желудочка, от которого отходит аорта. Она разветвляется на множество артерий, в конечном счете — до капилляров в тканях и органах, где происходит тканевой газообмен и перенос питательных веществ в клетки. Венозная кровь от внутренних органов и тканей по венам собирается правое предсердие.

Малый (легочный) круг кровообращения начинается из правого желудочка (куда венозная кровь попадает из правого предсердия), далее кровь направляется в легочный ствол, легочные артерии и наконец — в капилляры легких. Здесь происходит газообмен: из альвеолярного воздуха в кровь поступает кислород, а из крови удаляется углекислый газ. После этого насыщенная кислородом артериальная кровь направляется по легочным венам в левое предсердие.

Хотел бы предупредить распространенную ошибку: понятие о том, что по венам течет венозная кровь, а по артериям течет артериальная кровь — в корне неверно.

Запомните, что артерии это сосуды, по которым кровь движется от сердца, а вены — к сердцу. Их названия не зависят от насыщения кислородом крови , так, к примеру, в малом круге кровообращения по легочным артериям к легким течет венозная кровь.

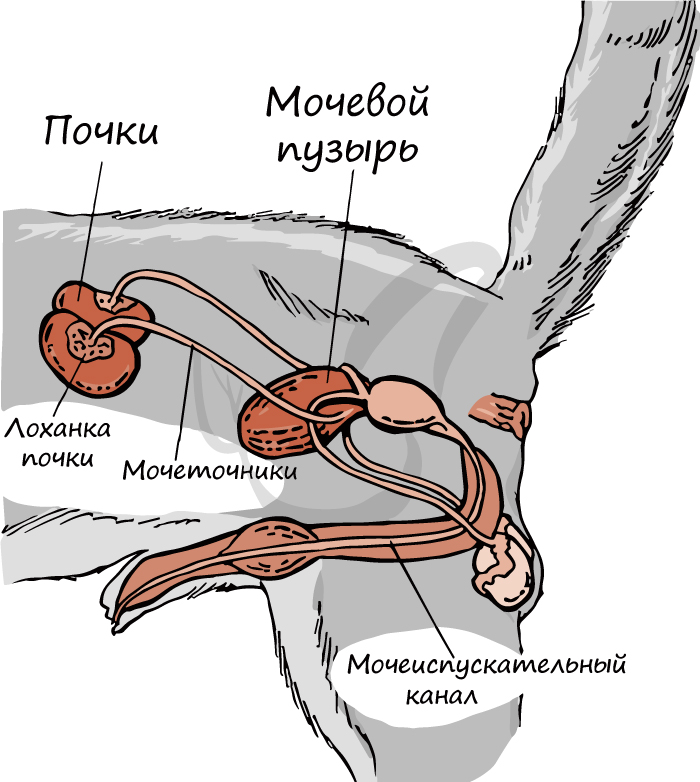

Органами выделения млекопитающих являются тазовые (вторичные) почки, называемые также — метанефрос. Почки лежат по бокам позвоночника, имеют бобовидную форму. От каждой почки отходит по мочеточнику, впадающему в мочевой пузырь. Мочевой пузырь — резервуар мочи, служит для ее накопления. Из мочевого пузыря берет начало мочеиспускательный канал.

Основной конечный продукт обмена веществ у млекопитающих — мочевина. Мочевина образуется в печени, попадает в кровь и фильтруется почками.

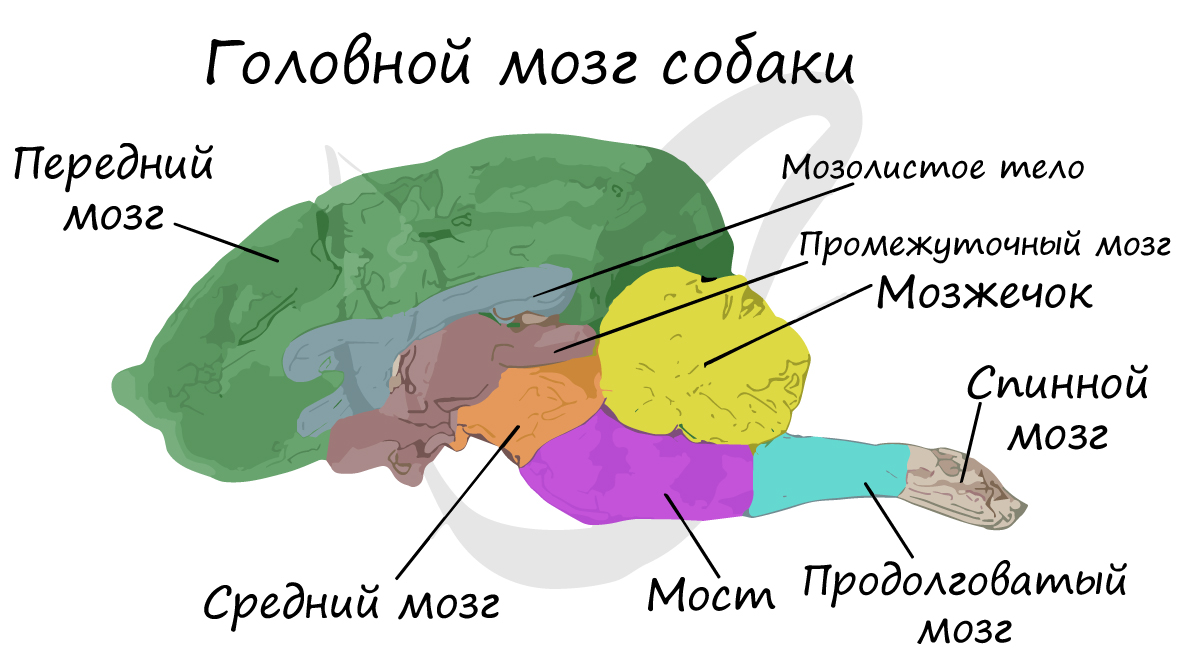

Вам уже известно, что нервная система достигает исключительно высокого уровня развития. Сложное поведение млекопитающих и быстрое легкое формирование у них условных рефлексов осуществляется в первую очередь благодаря развитию коры больших полушарий головного мозга.

Благодаря бороздам, углублениям участков головного мозга, и извилинам, волнистым складкам, поверхность больших полушарий значительно увеличивается. Такой тип мозга называется кортикальный (от лат. cortex — кора). Хорошо развит мозжечок, отвечающий за координацию движений. Средний мозг относительно небольших размеров.

Органы чувств у разных отрядов млекопитающих развиты неодинаково. Органы обоняния находятся в верхней части носовой полости, хорошо развиты у собак: в их головном мозге можно обнаружить две большие обонятельные доли.

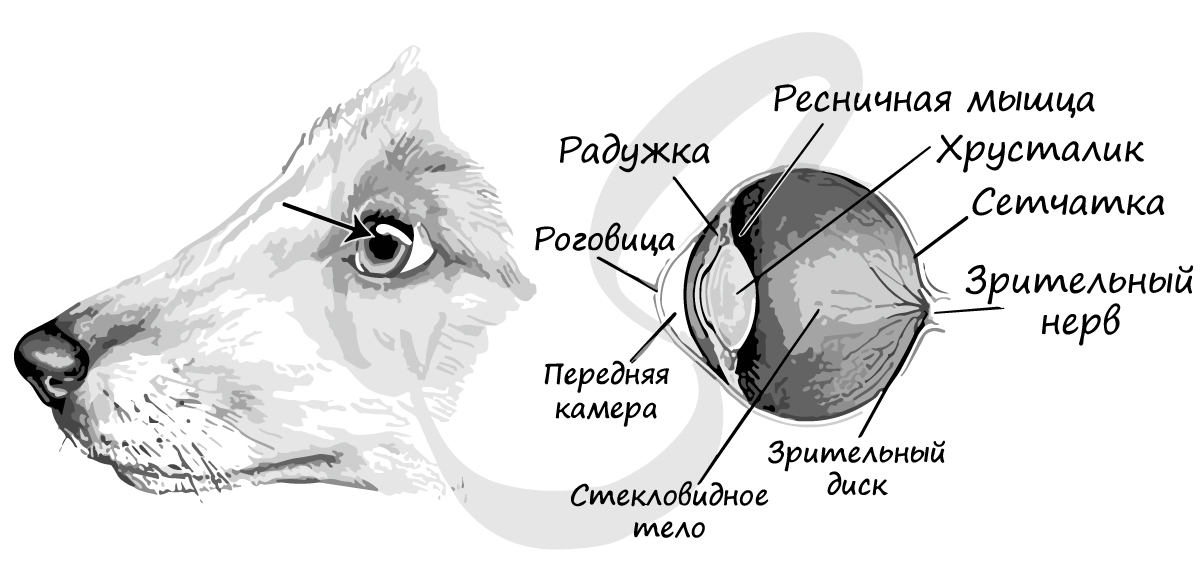

Органы зрения представлены глазами. Аккомодация, настройка глаза на наилучшее видение объекта, у млекопитающих достигается только изменением кривизны хрусталика под влиянием сокращений ресничной мышцы.

Органы слуха хорошо развиты, особенно у ночных и сумеречных животных. Внутренне ухо является органом слуха и равновесия. У млекопитающих впервые появляется наружный отдел уха — ушная раковина, которая улавливает звуки и выполняет функцию антенны-фильтра.

Среднее ухо содержит уже три слуховых косточки: молоточек, наковальню и стремечко.

Особо отметим органы осязания млекопитающих — вибриссы (от лат. vibro — колеблюсь), или осязательные волоски. Это длинные жесткие волосы, возвышающиеся над поверхностью шерстного покрова, расположенные пучками около глаз. Каждой вибриссе отведен свой участок мозга.

Вибриссы улавливают воздушные потоки, которые отражаются от объектов окружающей среды. С помощью вибрисс и при участии органов зрения головной мозг строит картину трехмерного мира, благодаря чему животное в полной темноте может успешно обходить препятствия.

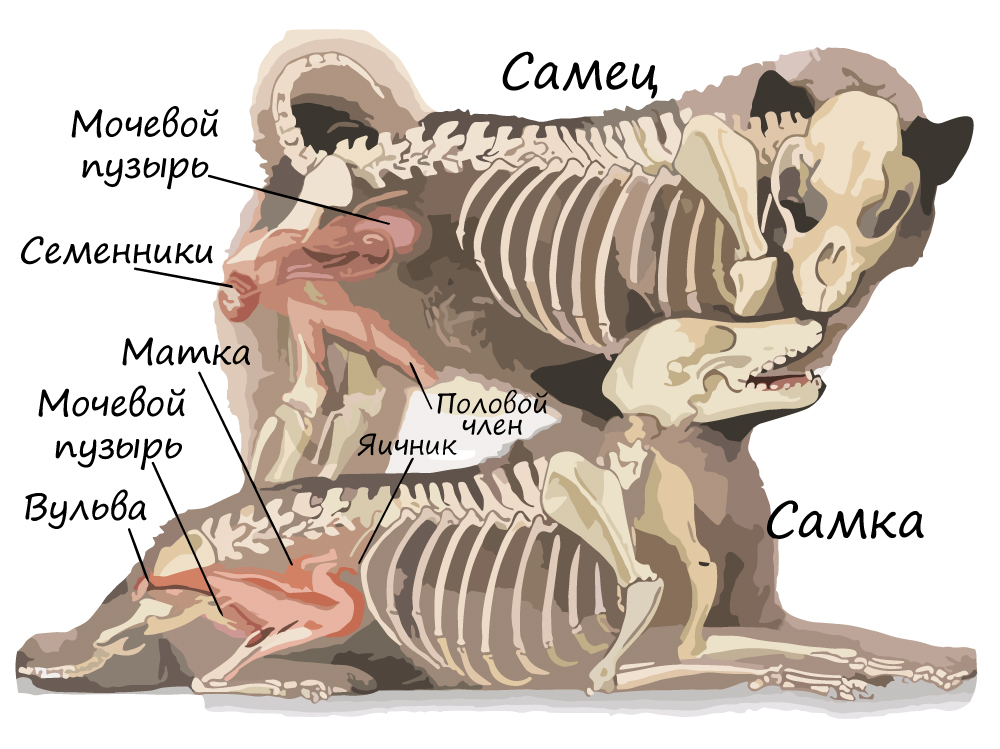

Половые железы представлены парными семенниками у самцов, яичниками — у самок. Семенники находятся вне полости тела в мошонке, от них начинается семявыносящий, а затем и семяизвергательный канал, впадающий в мочеиспускательный канал. Мочеиспускательный канал открывается на половом члене.

Женская половая система состоит из яичников, от которых начинаются яйцеводы (фаллопиевы трубы), открывающиеся в матку. Матка, мышечный орган, задним концом сообщается со влагалищем. Вульва — собирательное название женских наружных половых органов. Оплодотворение внутреннее, происходит в фаллопиевой трубе.

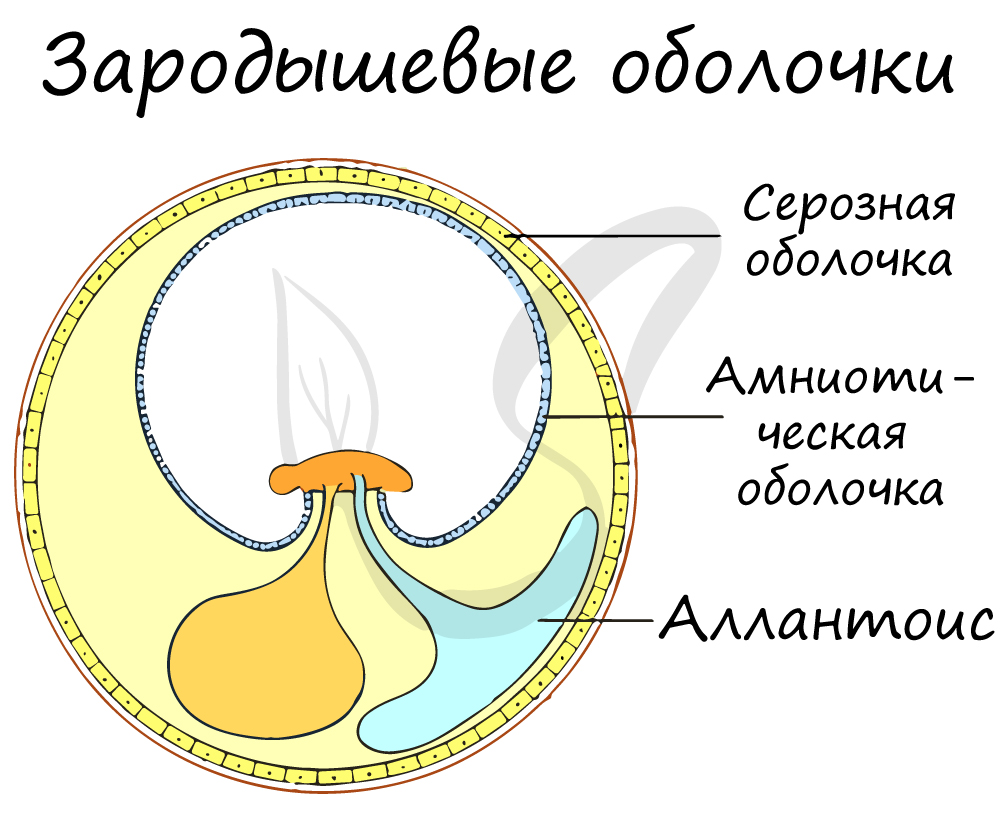

Зародыш развивается в организме матери, окружен зародышевыми оболочками, характерными для амниот. Вокруг зародыша образуется амнион — пузырь с амниотической жидкостью, серозная оболочка и особый зародышевый орган дыхания — аллантоис.

Значение млекопитающих

- Как и все живые существа, млекопитающие являются звеном в цепи питания (консументами)

- Мясо крупного рогатого скота, многих других животных употребляется в пищу человеком с самых древних времен

- Являются источником сырья для изготовления лекарств, различных изделий одежды

- Переносят возбудителей, вызывающих у человека инфекционные заболевания: мыши, крысы, лисы, белки

- Являются хозяевами гельминтов, в них могут находится многие паразиты: бычий цепень, свиной цепень, эхинококк, трихинелла

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник