Творческие проекты и работы учащихся

Ученица 7 класса в рамках предмета технологии в своем творческом проекте по кулинарии «Национальные блюда народов России» ставит перед собой цель узнать национальность своих одноклассников и выяснить, какие блюда являются фирменными в их семье и культуре их нации.

Подробнее о проекте:

Готовая творческая работа по технологии «Национальные блюда народов России» позволила учащейся 7 класса школы изучить кулинарные рецепты блюд народов, проживающих на территории России, и на основании полученной информации сделать кулинарную книгу национальных блюд, которая и стала готовым продуктом проекта. Детский проект о национальных блюдах показывает, что Россия — мультинациональная страна, где уважают историю и традиции каждого живущего в ней народа.

Оглавление

Введение

1. Кухня народов России.

1.1. Особенности Русской кухни и история возникновения национального блюда –

«Блины».

1.2. Особенности Башкирской кухни и история возникновения национального блюда — «Бешбармак».

1.3. Особенности Чувашской кухни и история возникновения национального блюда — «Шурпе».

1.4. Особенности Татарской кухни и история возникновения национального блюда — «Чак-чак».

2 Анкетирование 7 класса на тему: «Национальные блюда народов России».

Заключение

Список литературы

Приложение

Введение

Второй по распространенности в татарской кухне ингредиент – это различные крупы. Татары любят каши: рисовые, гороховые, пшенные, гречневые. Они готовят их с добавлением овощей или сухофруктов. Татарская кухня богата разнообразной выпечкой, поэтому третьим по важности ингредиентом является тесто, в основном – дрожжевое, из которого получается пышная, мягкая выпечка. Татарские хозяйки пекут как небольшие пирожки, так и закрытые и открытые большие пироги с разными сладкими и солеными начинками.

Основным мучным изделием, как и у многих народов Евразии, является хлеб – у татар он зовется икмэк. Еще один немаловажный ингредиент татарской кухни – молочные продукты. Молоко в чистом виде практически не используется – его превращают в сметану, кефир или творог. На основе коровьего или конского молока готовят катык путем квашения.

Полученный кисломолочный продукт используют для приготовления популярного освежающего напитка айрана. Катык также является базой для татарского творожного продукта сюзмэ, из которого путем долгого выпаривания готовят татарский сыр под названием корт.

Каждому любителю сладостей знакома эта необычная восточная сладость – чак-чак. А представляет он из себя – изделие из теста с медом или, проще говоря – обжаренная и обсахаренная лапша.

Принято считать, что чак-чак – это национальное татарское и башкирское блюдо. А все благодаря тому, что издревле татарский народ успешно и активно занимался сельским хозяйством и пчеловодством. Именно продукты этих сфер деятельности являются основой этого восхитительного блюда. Так, сладкое лакомство «чак-чак» готовится из традиционных продуктов — муки, молока, яиц, масла и меда.

Сейчас это блюдо стало практически повседневным. При желании, его можно приобрести в любом супермаркете или магазине города. Многие хлебозаводы специализируются на его производстве и, нужно отметить, в большинстве случаев качество чак-чака практически не уступает приготовленному в домашних условиях.

Стоит отметить, что раньше чак-чак не был повседневным угощением. Его готовили только к большим праздникам, дарили во время свадеб. Родители молодых, навещая друг-друга, приносили в качестве гостинца пироги и непременно чак-чак. Готовили его особенно: все девушки на выданье катают тесто, другие его режут, замужние девушки его жарят, а самое старшее поколение занимается медовой заливкой и формированием формы праздничного готового блюда.

Несмотря на то, что ингредиенты чак-чака практически всегда остается неизменным, его форма может меняться. В разных районах Татарстана чак-чак могут готовить по-разному. Если в районах заказанья «орешки» бывают маленькими и продолговатыми, то на юго-востоке республики они бывают достаточно крупные. Иногда «орешки» бывают круглыми. Чак-чак обычно складывается горкой на большом плоском блюде или подносе. Из мелких «орешков» сооружают небольшие конусы, фигурки в форме сердца и т.п.

Анкетирование 7 класса на тему: «Национальные блюда народов России»

1. Какой вы национальности?

2. Употребляете ли вы в пищу блюда других национальностей?

3. Какое ваше любимое блюдо?

4. Какое блюдо другой национальности вы часто употребляете?

Из проведённого опроса я выяснила, что в нашем классе есть: татары, башкиры, казахи и русские.

Все ребята ответили, что употребляют блюда других национальностей.

Любимыми блюдами оказались: блины – 12 человек; бешбармак – 6 человек; чак – чак – 5 человек; шурпе – 2 человека.

Чаще всего ребята употребляют следующие блюда: пельмени, пиццу, суши, каши и разнообразные супы.

Источник

Учебно-исследовательский проект»Национальная кухня»

Рассказ о национальной кухне своего народа (с рецептами и дегустацией)

Просмотр содержимого документа

«Учебно-исследовательский проект»Национальная кухня»»

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области

Управление образованием Администрации Туринского городского округа

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа №2 им. Ж.И.Алферова

Учебно — исследовательский проект

Работу выполнили ученицы 4 «А» класса

Отоян Амест

Яковлева Юля

Руководитель: Н.Н.Рожкова

учитель начальных классов

высшая квалификационная категория

1. История национальной кухни………………. ……………………. 3

1.1. Национальная кухня Армении……………………………………..4

1.2. Национальная кухня России……………………………..…………..6

1.3. Национальная кухня Чувашии……………………………..……… 7

1.4. Национальная кухня цыган …………………………………. … 8

В настоящее время все страны очень бурно развиваются, в связи с этим меняется и наша жизнь. Появляется много работы и дел, которые требуют скорейшего решения. Поэтому мы перестали нормально питаться, ведь совсем не остается времени чтобы что приготовить, в таком случае мы питаемся «на ходу».

Слишком много «драгоценного» времени уходит на приготовление еды. Гораздо быстрее и удобнее приготовить пищу из пакетика, залив её кипятком, или съесть бутерброд, не очень полезный для нашего здоровья. Но при этом некоторые предпочитают горячую, питательную пищу. В этом немаловажную роль играет национальная кухня.

Кухня — часть национальной культуры, прошедшая большой путь исторического развития, достигшая своего совершенства и международного признания.

Россия. Огромная страна, раскинувшаяся от Балтийского моря на западе до Тихого океана на востоке, от Арктики на севере до Кавказских гор и Китая на юге.

Россия. Самая большая страна мира по территории, разнообразная по своему рельефу, природным богатствам и народам, населяющим ее, их культуре, фольклору и традициям. Каждый народ имеет свой уклад жизни, свои обычаи, собственную национальную кухню, народные праздники, песни и сказки.

У каждого народа есть свои любимые блюда и свои, присущие только ему, кулинарные традиции. Кухня любого народа имеет именно тот определенный набор продуктов, к которому организм этого народа наиболее приспособился на протяжении многих веков.

Цель проекта – изучение национальной кухни своего народа.

проанализировать источники по истории национальной кухни своего народа;

узнать, какие национальные блюда наиболее распространены и известны;

приготовить одно национальное блюдо и рассказать;

Объект исследования – национальная кухня своего народа.

Предмет исследования: отношение людей к национальной кухне своего народа, её разнообразие и питательная ценность.

Гипотезы исследования: Если мы больше узнаем о русской национальной кухне, то поймём, что и нашей кухней тоже можно гордиться, что современным обществом незаслуженно были забыты русские национальные традиции и кулинарные рецепты наших предков

Что такое национальная кухня? Существует ли она вообще? Насколько правомерна постановка этого вопроса, когда хорошо известно, что все люди разные?! В поисках ответа на этот вопрос следует исходить из того, что понимается под словом кухня. В словаре можно найти следующее определение кухни. Кухня — слово, заимствованное из польского языка, в памятниках отмечается с XVIII века. Польское cuchnia — «кухня» через посредство древневерхненемецкого kochon восходит к латинскому coquina, производному от coqua — «варить, печь, жарить».

Кухня — часть национальной культуры, прошедшая большой путь исторического развития, достигшая своего совершенства и международного признания. Недаром этнографы начинают исследование жизни любого народа с изучения его кухни, ибо в ней в сконцентрированном виде отражается история, быт и нравы нации

История национальной кухни Армении

Далеко не каждая страна может похвастаться таким разнообразием традиционных народных блюд, как Армения. Национальная кухня Армении — такая же древняя, как и сама история этой страны. Доподлинно известно, что такие процессы, как брожение, хлебопечение, использовались армянскими кулинарами ещё 2500 лет назад. Поэтому эта кухня самая древнейшая не только в Закавказье, а и во всей Азии. Слава только о сочных и ароматных шашлыках распространилась далеко за пределами Армении. А сколько еще блюд дарят нам искусные кулинары этой страны, и у каждого есть своя история, секреты приготовления и полезные качества.

Немного истории и традиций

У кухни этой страны столь же древняя история, как и у самой Армении. Ее традиции кулинарии берут свое начало еще со времен до н.э. Испокон веков здесь было очень развито скотоводство и земледелие. Поэтому крупы, мясо, молоко, сыр, зелень, овощи — все это неотъемлемая часть стола. Тысячи лет армяне совершенствуют свою культуру и лелеют традиции. С давних времен армяне используют для приготовления пищи открытый огонь. Глиняная печь, на которой они готовили еду, называлась «тонир». До сегодняшнего дня сохраняется эта традиция не только в домах, но и ресторанах.

Стоит отметить, что весь процесс блюд сложный и неимоверно трудоемкий. Многие из них требуют последовательного взбивания, фаршировки, чтобы приготовить нежнейшее суфле из мяса, рыбы, овощей. Армяне очень уважают рубленое мясо и разнообразные начинки, поэтому невозможно обойтись без таких сложностей. Но если говорить об этом, то стоит сказать и то, что восхитительный вкус каждого блюда точно этого стоит. Одно единственное блюдо могут сначала отварить, потом обжарить, а напоследок — тушить в тонире. Именно поэтому большинство блюд этой кухни буквально растворяются во рту.

Очередная отличительная особенность этой кухни — использование неимоверного количества ароматных специй и зелени. В ход идет более 400 видов дикорастущих трав и цветов. Очень важный момент, что при готовке блюд армяне крайне редко используют жиры. В основном вся еда, даже сладкая, готовится на топленом масле. Растительное масло может быть задействовано при готовке некоторых рыбных и овощных блюд. По традиции это — масло из кунжута.

С одной стороны, кухня Армении очень похожа на традиции других народов Кавказа, но в то же время она самобытна и имеет свой неповторимый колорит, где уважают естественность вкуса и стараются сохранить полезные свойства пищи. Все вышеперечисленные аспекты делают ее настоящим открытием для гурманов и просто любителей вкусной и полезной еды.

Мясные блюда в национальной кухне Армении — это совершенно особый культ. Каждый человек, побывавший в этой солнечной стране, просто обязан отведать «Хоровац» — армянский шашлык. Причём шашлык, приготовленный на мангале, называется «карси хоровац», в кастрюле — «хазани хоровац» , говяжий с курдючным салом — «ики-бир». А всего в этой кухне более двух десятков различных видов шашлыка.

Заслуживают внимания и другие мясные блюда:

«кюфта» — нежнейшие мясные шарики из отбитого мяса, отваренные в специальном бульоне;

«долма» — голубцы из виноградных листьев, где в качестве начинки используют фарш из баранины, риса, перца, зелени, лука;

«тисвжик» — говяжье сердце, легкие, печень, сало, обжаренные и затем тушеные с добавлением соли, перца, лука, зелени и томатного пюре;

«баскыртат» — тоненькие полоски отваренной говядины с кинзой, грецким орехом и политые мацуном;

«борани» — цельный жареный цыпленок с баклажанами и с мацуном.

Хочется отметит ещё одно прекрасное блюдо — «ишхан хоровац» (шашлык из форели, выловленной в озере Севан). Предварительная подготовка рыбы к приготовлению — многоступенчатая, поэтому, это царское блюдо имеет абсолютно уникальный вкус.

Весьма распространёнными являются первые блюда. Хозяйки готовят такие супы, что вкус их забыть невозможно.

«Хаш» — армянский суп из бараньих, или говяжьих ножек, приготовление этого блюда занимает целый день.

«Бозбаш» — суп из мяса ягнёнка с горохом, картофелем, баклажанами, болгарским перцем и луком.

«Поч» — похлёбка из говяжьего хвоста с помидорами, луком и острым перцем.

«Чулумбур апур» — рисовый суп с яйцами, молоком и жареным луком.

«Яйни» — суп из говяжьего мяса с курагой.

«Сунки апур» — грибной суп с добавлением риса.

В национальной кухне Армении почитаются молочные продукты. Употребляют их как самостоятельные блюда, так и в качестве приправ к другим кушаньям. Самый популярный молочный напиток — «мацун» (сгущённое кислое молоко). На его основе готовят различные супы, а летом в жару, разбавляют водой и получается «тан» — незаменимый напиток для утоления жажды. А ещё из мацуна делают творог «жажик» и самый популярный армянский сыр «витой чечил» .

Невозможно представить местную кухню, без традиционного армянского хлеба — «лаваш». Пекут его по старинным технологиям, в глиняных печах — тонирах. Лаваш знают и любят во всё мире. Из других хлебо-булочных изделий, на столе вы увидите — «дурум» (маленькие бутерброды с сыром) и «матнакаш» (хлеб круглой, или овальной формы).

Порадует армянская кухня и сладкоежек. Пироги «каята» и «назук», со всевозможными фруктовыми начинками, не оставят никого равнодушным. Каждый слой такого пирога пропитывается топлёным маслом, поэтому тесто имеет нежный вкус и просто тает во рту. Не менее вкусными являются: «шуджух» — ядра грецкого ореха, нанизанные на нитку, обмакивают в ароматном густом сиропе из абрикос или винограда, затем высушивают; «алани» — сушеные персики, начинённые орехами, изюмом, или фруктовым сахаром.

Национальная кухня России формировалась на протяжении многих веков. Россия -многонациональная страна. Здесь проживает более 100 народностей и у каждой существует своя кухня, с национальными блюдами и традициями. Поэтому трудно провести чёткую границу русской кухни. Но, существует целый определённый набор блюд, которые можно назвать исконно русскими и, которые просто необходимо отведать каждому иностранцу, приезжающему в Россию.

Традиционный русский обед, как правило, состоит из трёх блюд. Первое — это может быть суп из мяса с овощами, иногда, с добавлением разных круп, щи (существует более 60 видов этого блюда), солянка, уха, всевозможные похлёбки и борщи. Второе — мясо, или рыба с гарниром (картофель, макаронные изделия, тушеная капуста и, конечно же, каша). Третье — компот, кисель, квас, морс, или сок.

Отдельно следует сказать о знаменитых на весь мир русских блинах. Они издавна являются визитной карточкой русской национальной кухни. Традиционные русские блины выпекались из дрожжевого теста и были достаточно толстыми. Позднее с приходом в русскую кухню европейских традиций стали выпекать тонкие блинчики. Пожалуй, самым древним блюдом, национальной кухни России, являются блины. Ещё со времён язычества, блины считались ритуальным блюдом. А старинный праздник — «Масленица», просто немыслим без блинов. Их ели с медом, постным маслом, сметаной, вареньем. Кроме того, блины начиняли мясом, кашами, творогом, грибами, овощами, ягодами и фруктами. Из блинов делались блинные пироги с различными начинками. Хотя блины пекли часто, со временем они стали основным праздничным блюдом на масленицу. Маленькие блины (оладьи) готовились из опарного теста. В тесто для оладий добавляли различные начинки, создавая широкую вкусовую гамму этого продукта. Традиционным русским хлебом всегда был черный хлеб, приготовленный из ржаной муки. Хлеб был одним из основных блюд, его употребляли много, особенно с похлебками, щами, окрошками, ухой и другими первыми блюдами. Ржаной хлеб ошибочно считается пищей только простонародья. На самом деле черный хлеб подавался к столу и в купеческих, и в боярских, и в дворянских домах. Белый хлеб из пшеничной муки стали выпекать намного позднее ржаного. Он стал пищей в основном городской знати. Многие русские помещики предпочитали традиционную русскую кухню, вопреки ошибочным представлениям о том, что поварами в помещичьих домах повсеместно были немцы и французы. Помимо ржаной и пшеничной муки, для выпечки русская кухня использовала другие злаковые культуры. Земледелие было основным занятием на Руси. Почтительное отношение к нелегкому труду земледельца нашло свое отражение во многих обрядах, обычаях и традициях русского народа. Гостей издавна встречали хлебом-солью, невесту на свадьбе осыпали зерном, проводы усопшего в последний путь не проходили без поминальной кутьи.

Не менее знаменит и русский черный хлеб. Появился он в 9 веке (для сравнения, белый пшеничный хлеб стали выпекать в начале 20 века). Существует русская поговорка — «Хлеб — всему голова» и он, обязательно, должен присутствовать на столе. Есть и другие мучные изделия, которые по праву пользуются заслуженным успехом: московские калачи, русские сайки, тульские пряники, валдайские баранки, смоленские крендели и, самое любимое блюдо — пирог. Пироги бывают с рыбой, мясом, луком, яйцами, грибами, творогом, капустой, репой… Также, пирог становится десертом, когда, в качестве начинки, добавляют варенье, яблоки, малину, вишню, сливу, бруснику, чернику, голубику…

Говоря о русской национальной кухне, нельзя не упомянуть о нескольких блюдах, которые уже стали, своего рода, символом и, неотъемлемым атрибутом, в меню многих русских ресторанов. Изюминкой русской кулинарии считается черная и красная икра, шашлык из осетрины, сёмга, форель, сибирские пельмени, окрошка, селёдка, холодец, винегрет (ещё его называют — «русский салат»). И уж точно, ни в одной кухне мира, вы не найдёте квашеной капусты, соленых грибочков и малосольных огурчиков.

Традиционным спиртным напитком в России всегда была водка. Появилась она в начале 15 века и называлась — «хлебное вино». Производится из зерна пшеницы, ржи, ячменя и, непременно, очищенной родниковой воды. Но, есть и другие, исконно русские напитки: «квас» (хлебный, медовый, ягодный); «меда» (вишнёвая, смородиновая, черемуховая, малиновая, гвоздичная); «олуй» (прародитель пива); чай ( из щедрых даров леса, лугов и полей); «сбитень» (тёплый напиток из мёда, с добавлением зверобоя, шалфея, лаврового листа, стручкового перца, имбиря).

Чувашская кухня насчитывает не одну сотню лет. Развиваясь, она, естественно, испытывала на себе влияние кулинарных традиций соседей: русских, татар, удмуртов, марийцев. Однако кулинарные заимствования не лишили чувашскую кухню национального колорита, а лишь способствовали ее разнообразию.

Национальная кухня всегда складывается из образа жизни народа. Чуваши издавна занимались земледелием и подсобным животноводством. Так что неудивительно преобладание в их рационе зерновых продуктов. А с конца XIX века (достаточно поздно) ведущее место на чувашском столе занимает также и картофель. Занятия земледелием, впрочем, не слишком способствовали развитию среди чувашей огородничества и садоводства. Набор выращиваемых ими овощей был относительно скромен: лук, морковь, редька, тыква, репа, свекла, капуста. Вот, пожалуй, и все. Занимались чуваши также и собирательством: использовали в пищу ягоды, дикорастущие орехи, травы.

Большим подспорьем для чувашских крестьян было птицеводство. Они разводили (и разводят) кур, уток, гусей. Яйца птиц, в основном, продавались. Занимались чуваши и пчеловодством, знали мед, воск, торговали ими.

Чувашские блюда можно разделить на следующие категории: жидкие горячие (первые), вторые блюда, печеные изделия с несладкой начинкой (могли подаваться на второе), выпечка со сладкой начинкой, напитки.

Из чувашских супов стоит отметить мясной или рыбный бульон с приправами (на чувашском языке – яшека), похлебку с клецками (шурпе).

Весьма широко были распространены различные каши: гороховая, гречневая, овсяная. А пшеничная каша была в давние времена чувашским ритуальным блюдом.

С особым почтением чуваши относились и к хлебу. Обычно он был ржаным. Пшеничный был доступен, в основном, зажиточным слоям населения, но даже они часто отдавали предпочтения хлебу ржаному. Без хлеба нельзя представить себе чувашскую трапезу. Неважно — обычную или праздничную. Хлеб считался священной пищей, его мог резать только глава семьи или самый старший ее член. Детей приучали подбирать упавшие во время трапезы хлебные крошки.

Вообще разнообразие мучных изделий в чувашской кухне весьма велико. Чуваши издавна пекли пироги с крупой, с капустой, с ягодой (кукаль), позже появились лепешки и ватрушки с картофелем, а также с творогом (пуремеч). Знали чуваши блины и оладьи. Хупла – большой пирог с начинкой из мяса или рыбы. Его готовили, в основном, по праздникам. Да и вообще мясо чуваши раньше ели не так уж часто. Это была по большей части сезонная пища, доступная в период забоя скота – говядина, баранина, свинина. Низовые чуваши употребляли в пищу конину. В праздники также готовили мясные блюда. Это могла быть колбаса из желудка овцы, начиненного мясом и салом (шыртан) или, к примеру, вареная колбаса с крупяной начинкой, приготавливаемой с добавлением рубленого мяса или рыбы и крови (тултармаш). Из дичи ели, в основном, зайчатину. Чуваши, жившие на берегах рек, промышляли рыболовством.

Широко использовалось коровье молоко. Его пили в «чистом» виде (сет), а также кислым (турах). Делали из него творог и творожный сыр (чакат). Было в ходу пахтанье (как приправа к жидким кушаньям). Среди низовых чувашей был распространен кумыс. Готовили чуваши и сливочное масло. Однако сами его ели мало – больше продавали.

Главной сладостью, помимо различной сладкой выпечки, был мед (пыл). Его ели как самостоятельное блюдо, а также использовали для приготовления различных напитков, в том числе браги, медовухи (корчама, сим-пыл). Из ржаного или ячменного солода делали пиво.

Чай и квас тоже были знакомы чувашам, но распространены они были в районах активного их контакта с русскими и татарами.

В настоящее время по-прежнему лучшие блюда национальной кухни можно увидеть на столе у чувашей. Современные чуваши не утратили своих кулинарных традиций. Однако стоит отметить, что городское население ныне готовит национальную еду гораздо реже, чем сельское.

Современный рацион чувашей стал более разнообразным. Увеличился ассортимент употребляемых в пищу овощей и фруктов. Кроме того, на чувашских трапезах стало больше рыбы. Появились различные соленья, грибы (чуваши их раньше почти не ели). К традиционным первым блюдам добавились, например, борщ, уха, щи. Ко вторым – котлеты. Все это, конечно, связано с общим повышением уровня жизни населения (все же по сравнению, к примеру, с XIX веком чуваши явно живут лучше), плюс кулинарные заимствования из русской и других кухонь.

В питании чувашей выявлена преемственная связь с пищей народов, проживающих в разных географических зонах. Одна группа кушаний и блюд чувашей, в том числе салма, çăмах, аш-какай шÿрпи (суп из субпродуктов), шăрттан (мясное изделие), тултармăш (колбаса) и другие, имеют сходство с традициями питания тюркских и ираноязычных народов. Другая группа блюд: мучные печенья и каши, кисели, соленья, копченья сформировалась в результате этнокультурных контактов с финно-уграми и русскими.

В пище чувашей преобладали продукты растительного происхождения. Основными хлебными растениями издавна являлись рожь, ячмень, полба, овес, просо, гречиха, согласно арабским источникам и археологическим данным, эти же культуры возделывались в Волжской Болгарии. Зерновые хлеба шли на изготовление муки и различных круп. На муку размалывалась главным образом рожь. Из ржи пекли хлеб. Пшеницу сеяли немного, она была редким и дорогим злаком. Хлеб из пшеничной муки был в употреблении у чувашей Закамья и Приуралья, где условия для выращивания пшеницы были хорошие. Овес и ячмень являлись широко распространенными культурами. Из овса изготовляли крупы, толокно, муку. Из ячменя — перловую крупу, пиво. О ячмене говорили, что он «мягчит и прохлаждает». Из полбы делали крупу, а также толокно и муку, которая шла главным образом на ритуальные печения по тому или иному случаю.

Важное место в питании занимали бобовые культуры — горох и чечевица. Из них варили супы, мука этих культур использовалась для приготовления киселей и различных печений.

Гречиха и просо являются крупяными культурами. Из гречневой и просяной муки пекли также блины и лепешки. Блюда из проса входили в обрядовую трапезу — это вир пăтти (пшенная каша), мясной бульон, приправленный просом, икерчĕ (лепешки) и хуплу (пирог со свининой и картофелем) из теста просяной муки.

Самое важное место среди печений из муки занимал ржаной хлеб — хура çăкăр, являвшийся нередко и единственной едой. Каждая женщина умела печь хлеб. По вкусовым качествам хлеба ценились достоинства хозяйки. Любопытно отметить, что чувашский хлеб в литературе получил лестную оценку. Князь Курбский в XVI в. писал, например, что чувашский хлеб «сладостнейший, паче драгоценных калачей».

Заслуживает внимания способ изготовления теста и печения хлеба, применявшийся чувашскими женщинами. Накануне вечером замешивалось тесто. Вначале в теплой воде готовилась закваска (кăвас тĕпĕ) из теста предыдущей выпечки. В квашню (кăвас чĕрес) с закваской постепенно сыпалась мука, которую замешивали лопаточкой (калек). По обычаю при этом произносились, такие слова: «Кăвас, часрах йÿç, ачасем çăкăр çиес килет теççĕ» («Тесто, скорее поднимись, дети хотят есть хлеб»). После тщательного замешивания квашню плотно закрывалн покрывалом и ставили в теплое место для брожения. В 3-4 часа утра тесто вновь замешивалось с добавлением воды, соли и муки. Затем тесто поспевало. Тем временем печь тщательно готовили к выпечке хлеба. Под (кăмака тĕпĕ) жарко натопленной печи чисто выметали мокрым мочалом, привязанным на длинном шесте.

Хлебопек формовал из теста караваи, используя при этом деревянные хлебные чаши (çăкăр тирĕкĕ). Перед укладкой караваев в печь их сверху смачивали водой, делали несколько проколов, чтобы хлеб не потрескался. Караваи клали в печь с помощью деревянной лопаты (çăкăр кĕреçи).

Вынутые из печи караваи укладывали на время (2 часа) на бок лицевой стороной к стене. Чтобы хлеб не терял при охлаждении вкусовых качеств, его укрывали.

Хлеб часто пекли с добавками (картофелем, другими сортами муки), а в неурожайные годы — с суррогатами. В качестве суррогатов употреблялись отруби, мякина, желудевая мука, семена лебеды, листья трав, кора. После просушки и размельчения эти суррогаты мололи с рожью, овсом и картофелем. В голодные годы, например, к трем частям лебеды добавляли всего одну часть ржаной муки. Хлеб из лебеды (мăян çăкăрĕ) напоминал по внешнему виду ком земли, имел тяжелый запах и горький вкус, вызывающие отвращение. Люди, питавшиеся таким «хлебом», сильно истощались, становились неспособными к труду.

Из кислого хлебного теста готовили çÿхÿ и кăвас икерчи. Такие печения пекли на сковороде, пока горели дрова. Лепешки (капăртма) и колобашки (хăпарту) также готовили из кислого теста, замешанного из полбенной (позднее пшеничной) муки. Их пекли либо на сковороде, либо на золе.

Йăва (колобок) — являлось древним видом печения, что подтверждается культовым характером его потребления. Прежде всего употребление йăва имело связь с культом плодородия скота. Йăва было принято есть на празднике сурхури, чтобы обеспечить плодородие овец. Ели йăва с молитвой: «Турă, ĕрчет сурăхсене, йăва чухлĕ пĕр карта сурăх пултар» («Боже, умножь число овец, пусть в скотной карде будет столько овец, сколько йăва»). Печенье йăва служило также угощением на масленице, пасхе, свадьбе.

Праздничное печенье пÿремеч (ватрушка) готовили из кислого теста с творожной или картофельной начинкой с добавлением масла, молока или сметаны, толченых семян конопли.

Разнообразные начинки использовали для пирогов. Их пекли с капустой, морковью, свеклой, брюквой, калиной; зимой — с мясом, картофелем, горохом, крупой, творогом; летом — яйцами, луком, творогом, ягодами, яблоками. В начинку обычно добавляли пшеницу, полбенную кашу либо толченые конопляные семена. Название пирога, как и ватрушки, определялось ее начинкой.

Самым вкусным и лакомым и, конечно, праздничным кушаньем являлся хуплу (пирог со свининой и картофелем) — круглый большой пирог из пресного сдобного теста. Начинка хуплу была сложной, составной: первый слой — из каши или мелко накрошенного картофеля, второй — мелкорубленного мяса, третий — тонкого слоя жирного мяса или сала. Хуплу для гостей готовили из теста, замешанного на молоке с добавлением яиц. Его пекли в русской печи на сковороде. Разделка хуплу и способ его приема составляли своеобразный обряд. Хуплу разрезал самый уважаемый гость. На новогоднем молодежном празднике хĕр сăри (девичье пиво) девушки угощали парней специально испеченным по этому случаю хуплу и другими яствами. Существовала поговорка, что, если девушка не будет участвовать в приготовлении хуплу, она не выйдет замуж, либо ее избранник перестанет с ней дружить.

У всех групп чувашей были в употреблении хуран кукли — вареники. Начинкой для них являлись творог с сырыми яйцами и маслом либо толченый картофель с маслом и только изредка мясо. Хуран кукли варили в котле, ели с коровьим маслом, растопленным в маленькой глиняной чашке. Из общей деревянной чашки их брали деревянными спицами.

Супы (яшка, шÿрпе) готовили различного типа с приправами. Повседневным блюдом являлся суп (яшка), а шÿрпе — бульон из мяса или рыбы варили в основном по праздникам.

Свое название суп получил от приправы, которая была использована, например: серте яшки — суп со снытью, пултăран яшки — суп с борщовником, вĕлтрен яшки — суп с крапивой, çăмах яшки — суп с клецками, салма яшки — суп с салмой. В суп клали муку, крупы, картофель, из овощей — свежую и квашеную капусту, морковь, лук, реже свеклу, а также дикорастущие травы. Предпочтением пользовались супы с мучным полуфабрикатом. Из кислого или пресного раскатанного теста готовили салму, нарезая его на квадратики, ленточки или просто разрывая, и пускали в кипящий бульон. Căмах (клецки) делали из пресного теста в виде кусочков или шариков размером до 3-5 см в диаметре. При забое гусей было в традиции замешивать тесто на крови, из которого готовили клецки.

Шÿрпе — популярное мясное блюдо чувашей. Мясной бульон шÿрпе варили при забое скота и готовили из субпродуктов — головы, ног, внутренностей. Шÿрпе, как и шăрттан, тултармăш, юн ăшалани, является желанным кушаньем. В частности, в Петров день обязательно принято закалывать барана. В этот день отведать шÿрпе созывают гостей — родственников и соседей.

Лакомые блюда готовили из творога. Свернувшееся после скисания снятое молоко переливали в мешочек из холста-редины и подвешивали для стекания жидкости. После стока последней мешочек клали под камень для выдавливания оставшейся жидкости. Полученный творог (тăпăрч) смешивали с солью и сырыми яйцами и набивали в формы — обручи из липовой коры диаметром 10-15 см и высотой 2-4 см. Сырки (чăкăт) пекли в нежарко натопленной печи, хранили в прохладном месте. Угощение сыром считалось знаком уважения. Чăкăт являлся ритуальным блюдом.

Из творога готовили также тавара — мелкие сырки в форме полушариков. После поджаривания в печи сырки накладывали в горшок с маслом. Тавара известны как холодная закуска.

Для приготовления окрошки (из черного хлеба и зеленого лука), запивания киселя, толокна, картофеля готовился квас (кăвас). Его делали из ржаного солода, ржаной муки и ячменного солода (в пропорции 3:1:3). Эту смесь заливали в кадку. Полученную тестообразную смесь (салат пăтти) ставили в большом чугуне в печь. Сваренный солод и 2-3 ведра кипяченой воды переливали в кадку с дыркой на дне. Сусло через постланную на дно кадки солому стекало по корытцу в кадку (квашню). Здесь сусло держали одну ночь, а затем его переливали в другую посуду.

У чувашей бытовал древний ритуальный напиток шерпет — медовая сыта. Способ его приготовления был прост: в 5-6 частях кипяченой воды растворяли мед. Шерпет употреблялся с киселем во время жертвоприношений, в обычное время его пили редко. Приятный вкус воды какого-либо источника часто сравнивают с медовой сытой.

1.4. Национальная кухня цыган

Как и каждый народ, цыгане имеют и свои национальные блюда. Говорить о цыганской кухне как таковой, с одной стороны, достаточно сложно, ведь цыгане, известный своей склонностью к кочевому образу жизни в прежние времена, во многом воспринимал кулинарные традиции стран Центральной и Восточной Европы – здесь цыгане проживают в наибольшем количестве. И все же хотелось бы в общих чертах описать кулинарные пристрастия и традиции этого уникального народа.

С древних времён цыгане жили в лесу или около него, поэтому они питались на охоте пойманными зверями — зайчатиной, кабаниной и др.

Кухня цыган-рома довольно проста. Чаще всего цыгане употребляют курицу, баранину, говядину. Особенно любят супы из свеклы, квашеной капусты. Им также нравятся блюда из картофеля.

Особенное национальное блюдо цыган – ёж (жареный или тушёный).

Традиционный цыганский суп хабе рома готовится на мясном бульоне, который заправляют зеленью: луком, укропом, петрушкой.

А вот «темный» суп хабе мелало готовят на мясном бульоне из овощей, при этом темный, («грязный») цвет блюду придают баклажаны.

В цыганских рецептах преобладают влияния венгерской, болгарской и румынской кухонь. Стоит отметить такие блюда, как фаршированная рыба и дичь, а также мясо, обжаренное на раскаленной сковороде и затем тушенное с зеленью. Не менее примечательны лепешки с мясным фаршем и болгарским перцем. В походных условиях наиболее удобен в приготовлении шашлык, быстро обжаренный на вертеле. Мясо у цыган принято подавать со всевозможными овощами. Одним из самых популярных гарниров являются томаты, фаршированные перченой брынзой. Как правило, большинство блюд цыганской кухни – острые.

Кроме того, традиционным цыганским блюдом является каша хывиций из кукурузной муки. Из хлебных изделий цыгане многие годы, а то и века, употребляют в пищу пресные лепешки или колобки пугачо, которые готовятся на костре.

Из кондитерских изысков цыганской кухни стоит отметить сладкий пирог сывьяко, в качестве начинки для которого могут выступать творог, мак, изюм, курага и другие сухофрукты. А вот излюбленным напитком цыган, несомненно, является вино, в первую очередь молдавское.

Представляю блюда, которые считаются исконно цыганскими. (Приложение 4)

Практическая часть. Опрос среди учащихся.

Проектно-исследовательская работа посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме. Мы решили провести опрос и узнать, что же ребята знают о русской кухне. Опрос был проведён среди учащихся 6 класса.

1. Перечислите блюда русской национальной кухни.

2. Как вы считаете, русская кухня полезная? (да — нет)

3. Чем русская кухня полезна или вредна?

4. Какое русское блюдо вы чаще всего едите?

5. Какое блюдо вам больше всего нравится? (русское — предпочитаю фастфуд)

6. Какие блюда вы употребляйте за обедом?

В опросе участвовало 17 человек.

В результате проведённого опроса было выяснено, что все опрошенные (100%) знают блюда русской национальной кухни, но только самые распространенные (щи, окрошка, блины).

9

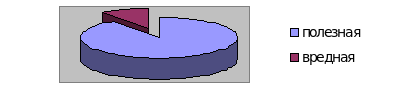

0% опрошенных считают, что русская кухня полезная, 10% считают её вредной. Последние уверены, что блюда русской кухни слишком жирные.

20% опрошенных не могли сказать, чем она полезна.

6

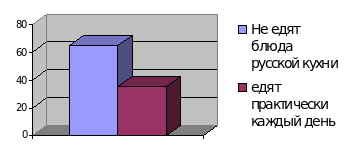

5% ответили, что не едят блюда русской кухни вообще (хотя, скорее всего, они просто не знают к какой кухне относится данное блюдо), а остальные 35% опрошенных едят её практически каждый день.

5

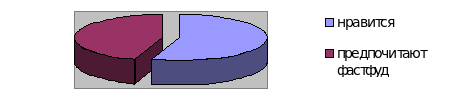

5% опрошенных нравится русская национальная кухня, 45% –предпочитают фастфуд. У 100% учащихся смешанное питание.

Вывод: исходя из ответов учащихся 6 класса, можно сделать вывод, что

русская национальная кухня, не очень популярна среди подростков, не все знают о её пользе, некоторые считают даже вредной и жирной.

1. Из источников, мы узнали, о блюдах национальной кухни своего народа.

2. Опрос одноклассников показал, что все ребята в основном, знают основные блюда своей национальной кухни.

В процессе исследования мы узнали блюда национальной кухни своего народа.

Исследование было представлено на классном часе, где все учащиеся очень заинтересовались, так как в нашем классе обучаются учащиеся разных национальностей.

Презентация может быть использована как на уроках, так и на внеурочных мероприятиях класса и школы.

Как великолепна, проста и рациональна русская кухня. В последнее время всё чаще на нашем столе появляются блюда зарубежной кухни, и это не плохо, но, принимая их, мы забываем о родной русской кухне. К сожалению, в современном обществе спрос на блюда русской национальной кухни очень мал. Забыты многие старинные рецепты, национальные традиции и способы приготовления блюд русской кухни. Как жаль, что блюда русского стола, кулинарные традиции и обычаи русского народа в наши дни вытеснили зарубежные фастфуды. Но нельзя не заметить, что русская национальная кухня пользуется во всем мире заслуженной популярностью. Хочется, чтобы сегодня простая и рациональная старинная русская кухня заняла достойное место и в жизни самих россиян.

Проведенное исследование открыло для нас много нового. Оказывается, мы многого не знаем о нашей национальной кухне. Она очень полезна, разнообразна и питательна. У русской кухни очень интересная история и большое разнообразие прекрасных, вкусных блюд.

Русская кухня сегодня уже не такая как была раньше. Жизнь меняется, меняется её ритм, он накладывает свой отпечаток на наш образ жизни. Зачастую мы едим второпях, «на ходу», всухомятку. Такая еда не приносит пользы. Мы думаем, что сейчас очень важно не забывать опыт наших предков по приготовлению пищи и правильному питанию. Когда-то они заложили правильную, рациональную систему питания, которая обеспечивала человека здоровьем, силами, энергией, бодростью на долгие годы.

Наша гипотеза подтвердилась. Узнавая больше о национальной кухне, мы понимаем, что нам тоже есть чем гордиться, что современным обществом незаслуженно были забыты национальные традиции и кулинарные рецепты предков, что наша кухня очень полезна. Её надо сохранить!

1. Калинкина К.А. «Русская кухня», Ульяновск: Дом печати, 1992.

2. Ковалев В.М., Могильный Н.П. Рецепты русской кухни. — М.: Мир, 1989.- 304с.

Источник