Кухня – полевая, стол – окопный, рацион – царский. О питании русского солдата в годы Первой мировой войны

Питание – краеугольный камень, на котором стоит боеспособность каждого солдата в условиях тяжелой военной жизни. Сегодня мы поговорим о питании русских солдат в годы Первой мировой войны.

Перед тем как начать рассказ о хлебе насущном, следует сделать небольшое пояснение. Первое, что нужно понимать – хронологические рамки, то есть мы не сможем рассматривать вопросы питания и снабжения наших войск после февраля 1917 года, когда общий развал государства и армии в том числе нарушил все возможные пути подвоза припасов. Второе – в отличие от армии Красной, о которой мы уже писали, Русская армия все-таки существовала в капиталистической реальности, у солдат и у офицеров были деньги, которые они могли тратить на пищу.

Итак, давайте посмотрим, как было налажено продовольственное снабжение, что ели наши бойцы и кто питался лучше: русские или немцы и австро-венгры.

Фронтовые нормы

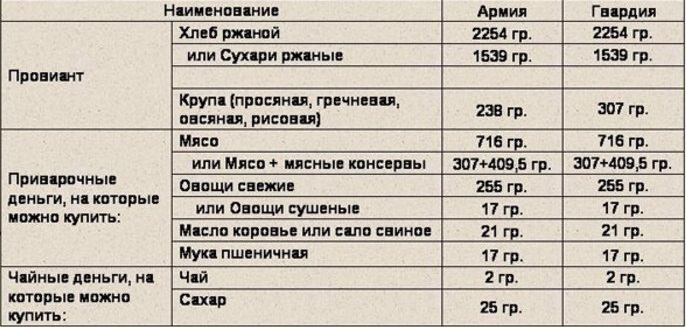

Питание солдат Русской армии регламентировалось приказом военного министерства № 346 от 22 марта 1899 года. Небольшие изменения в документ были внесены в 1908 году – во многом по результатам Русско-японской войны. Норма мирного времени была менее калорийной, и мы станем рассматривать так называемую норму военного времени, которая была введена в 1914 году, то есть сразу с началом боевых действий.

Норма питания военного времени для русского солдата

Современные требования к питанию солдат в тяжелых, стрессовых условиях войны требуют от 4500 до 5000 ккал в день на человека. В Русской армии образца Первой мировой рядовой солдат мог рассчитывать на 4300 ккал, что в среднем даже превышало энергетическую ценность питания в РККА во время Великой Отечественной войны. Отдельно следует отметить, что питание солдат императорской армии, может, было и не столь разнообразным, но очень сытным.

Работа полевой кухни

На флоте была своя специфика, и при сохранении калорийности некоторые продукты подлежали замене. Например, хлеба давали меньше, зато для моряков были макароны, в отличие от армии с её сухим законом, у флотских сохранялась винная порция, старались давать больше витаминов, а значит, квашеной капусты или овощей. В специализированных частях – авиации, бронечастях – рацион также был богаче, но из-за их малочисленности существенно отяготить общую картину снабжения он не мог.

Что ели?

В начале ХХ века рядовому бойцу русской армии прописывался такой ежедневный рацион: 1539 граммов ржаных сухарей или 2,2 килограмма ржаного хлеба, 238 граммов крупы, 716 граммов свежего мяса (или консервы взамен этой нормы). Таким образом, строевой роте в день надо было, доставить минимум одного бычка, а в год — целое стадо в сотни голов крупного рогатого скота. Также боец получал: 20 граммов сливочного масла или сала, 17 граммов подболточной муки, 6,4 грамма чая, 20 граммов сахара, 0,7 грамма перца. Овощи солдату тоже полагались. В день – примерно 250 граммов свежих или около 20 граммов сушеных овощей (смесь сушеной капусты, моркови, свеклы, репы, лука, сельдерея и петрушки), которые шли в основном в суп.

Прием пищи на марше

Если вы обратили внимание, мы не упомянули картофель. Он еще не вошел в очень широкий обиход в России, но в ходе войны, его давали все чаще. Картофель учитывался в графе «Хлеб», часто пополам с ним. Крупы разных видов в годы войны были вытеснены рисом, которого выдавали все больше и больше, так как его было легко закупать за границей. В эту же графу входили бобовые всех видов, чаще всего – чечевица.

И за общим столом

Конечно, «на столы» солдат попадали и трофейные продукты и то, что удавалось достать или купить у населения. Это еще один важный момент: в Русской армии солдат получал так называемые приварочные и чайные деньги. На первые он мог купить что-либо из еды или приправ для котла, а вторые – мог потратить на себя: хоть на чарку, хоть на молоко, а хоть и на сладкую булку. Кстати, приказ принца А.П. Ольденбургского по Русской армии четко регламентировал, что солдат мог, а что не мог купить в тылу, на станциях или в населенном пункте. И этот же приказ даже поощрял подобную торговлю. Вот, что писали русские солдаты о прибытии к фронту:

«Высадившись, удивляешься пейзажами, знакомишься с характером жителей, – главное, что надо узнать, есть ли у них сало и продают ли они молоко».

Позиционный характер войны накладывал свои отпечатки и на рацион солдат. Чаще всего полк, долго стоявший в передней линии, буквально «объедал» все окрестности, да так, что и природа уже дать ничего не могла. Несмотря на природную смекалку и стойкость нашего солдата, болезни, а также заполненные водой с трупным ядом неубранных тел и испражнениями окопы косили людей не хуже пуль и осколков. Но и в такой ситуации наши солдаты не унывали, знали, что «голод – не тетка, пирожка не поднесет». В ожидании горячей пищи солдаты складывали в окопах печурки, где грели кипяток для чая, разогревали консервы.

Полевая кухня

Полевая кухня – самый важный объект для нашего солдата в годы Первой мировой. Например, во время «великого отступления» из Русской Польши, мосты взрывали после того, как по ним пройдет кухня, это значило, что в тылу уже точно никого нет. А у наших союзников-французов к началу войны и вовсе не было кухонь, как и централизованного питания, они были вынуждены закупать их у нас. Кстати, на Кавказском фронте тоже поначалу питались из котлов, все кухни ушли на войну с немцами и австрийцами.

Артельщик и кашевар

Пищу давали дважды в день – утром и вечером. Обычно – это была кашица, то есть густое наваристое блюдо из крупы, с покрошенным в нее мясом, овощами и специями. А второй раз давали суп – блюдо, примерно такое же по составу, только чуть жиже. Даже в Австро-Венгрии указывали, что русских пленных нужно кормить именно так, по-другому они не едят.

Раздача еды по котелкам

Варил все эти блюда кашевар, а запасал и закупал продукты для ротной полевой кухни – артельщик, весь этот процесс обычно проходил под контролем младшего офицера роты. Интересно, что и кашевара, и артельщика выбирали из роты по представлениям всех солдат – очень демократичным способом. Отвечал за питание ротный командир.

Император пробовал солдатскую еду

Если рота стояла в окопах, то кухня иногда могла и по специально подготовленным вырытым проходам дойти почти до окопа. А если возможности подъехать не было, то к ней посылали «ходоков» с ведрами и термосами. На марше же кухня, следовавшая в тылу полка, подтягивалась на большом привале после прохождения большей части пути прямо к роте. Пищу готовили 3-4 часа и прямо на ходу, а после обеда сразу закладывали ужин. Обслуживалась кухня выбранными бойцами рот батальона, поротно, со сменой рот раз в месяц, и в условиях войны так было удобнее.

А что у врагов и союзников?

Немецкий солдат в годы Первой мировой, парадоксально, но питался хуже всех. Всевозможные «эрзацы» – от кофе до сахара – были его постоянными спутниками, а хлеб часто заменяли брюквой. В Германии был голод, унесший жизни до 700 тысяч мирных жителей, и так называемые «брюквенные зимы». А массовый забой свиней как потребителей картошки и неурожай самой картошки в 1916 году и вовсе выбили снабжение немецкой армии из колеи. У австро-венгров и турок ситуация была лучше, но ненамного – сказывалась в целом отсталость транспортной сети и логистики.

Лучше всех дела шли у французов, которые все же смогли прийти к централизованному питанию, а развитая сеть дорог (как железных, так и грунтовых) позволяла легко подвозить продукты на фронт. Что уж там говорить, если к концу войны француз получал аж по 0,7 литра вина, пива или сидра в день. Англичане питались попроще, но единственные из всех получали лимонный и апельсиновый соки, что сводило риск распространения цинги к нулю. А вот американцы имели хоть и скудный набор продуктов, зато очень калорийный – больше 5 тысяч ккал, и могли похвастать уже привычным для нас и диковинным тогда растворимым кофе.

В целом питание Русской армии в годы Первой мировой войны можно назвать весьма цивилизованным. Командование всегда пристально следило за этим вопросом, и только в начале войны в Восточной Пруссии и во время «Великого отступления» наблюдались проблемы и перебои со снабжением. К примеру, приказ командующего 3-м кавалерийским корпусом графа Ф.А. Келлера от 25 января 1916 года гласил:

Полевая кухня гусарского полка

«Ввиду уменьшения выдачи мяса, предписываю начальникам частей принять все меры, дабы это не отозвалось на качестве пищи. Требую, чтобы борщ и щи были наваристы и густы, а каша была бы достаточно сдобрена салом, и кашица к ужину не была бы жидка. Начальникам частей своевременно озаботиться заготовкой в достаточном количестве запаса продуктов».

Вывод очевиден: вплоть до февраля 1917 года линейные части Русской армии снабжались пищей удовлетворительно, а наш солдат был сыт и накормлен.

Источник

d_m_vestnik

d_m_vestnik

Белое Приморье

В начале ХХ века рядовому бойцу русской армии полагался такой ежедневный рацион:

700 граммов ржаных сухарей или килограмм ржаного хлеба, 100 граммов крупы (в суровых условиях Сибири — даже 200 граммов),

400 граммов свежего мяса или 300 граммов мясных консервов (строевой роте в день надо было, таким образом, доставить минимум одного бычка, а в год — целое стадо в сотни голов крупного рогатого скота),

20 граммов сливочного масла или сала,

17 граммов подболточной муки,

6,4 грамма чая,

20 граммов сахара,

0,7 грамма перца.

Также в день солдату полагалось примерно 250 грамм свежих или около 20 грамм сушеных овощей (смесь сушеной капусты, моркови, свеклы, репы, лука, сельдерея и петрушки), которые шли в основном в суп. Картофель, в отличие от наших дней, даже 100 лет назад в России/ Российской империи был еще не так распространен, хотя когда поступал на фронт, тоже использовался при приготовлении супов.

Во время религиозных постов мясо в русской армии обычно заменялось рыбой (в основном не морской, как сегодня, а речной, часто в виде сушеных снетков) или грибами (в щах), а сливочное масло — растительным. Крупы в пайке в больших объемах добавлялись в первые блюда, в частности, в щи или картофельный суп, из них варили каши. В русской армии 100-летней давности использовалась полбенная, овсяная, гречневая, ячневая, пшенная крупы. Рис, как «крепящий» продукт, интенданты раздавали только в самых критических условиях.

Общий вес всех продуктов, съедаемых солдатом в день, приближался к двум килограммам, калорийность — более 4300 ккал (к примеру в Германской армии было чуть более 3500, а вот в армии Британской империи более 4500). Что, к слову, было сытнее рациона бойцов Красной и советской армии (на 20 граммов больше по белкам и на 10 граммов — по жирам). А по чаю — так советский солдат и вовсе получал в четыре раза меньше — всего 1,5 грамма в день, чего явно не хватало на три стакана нормальной заварки, привычных солдату «царскому».

В условиях начавшейся войны пайки солдат вначале были еще более увеличены (в частности, по мясу — до 615 граммов в день), но чуть позже, по мере ее перехода в затяжную фазу и иссякания ресурсов даже в тогда еще аграрной империи России, снова уменьшены, причем свежее мясо все чаще заменяли солониной. Хотя, в целом, вплоть до революционного хаоса 1917 года русскому правительству худо-бедно удавалось поддерживать нормы питания солдат, ухудшалось лишь качество продовольствия.

Дело тут было не столько в разорении деревни и продовольственном кризисе (та же Германская империя страдала от него в разы сильнее), сколько в вечной российской беде — неразвитой сети дорог, по которым интенданты должны были подгонять на фронт стада бычков и привозить по колдобинам сотни тысяч тонн муки, овощей и консервов. Кроме того, в зачаточном состоянии тогда находилась и холодильная промышленности (туши коров, овощи и зерно надо было в колоссальных объемах как-то сохранять от порчи, складировать и транспортировать). Поэтому ситуации, подобные привозу гнилого мяса на броненосец «Потемкин», были явлением частым и не всегда только из-за злого умысла и воровства интендантов.

Непросто было даже с солдатским хлебом, хотя его в те годы выпекали без яиц и масла, из одной лишь муки, соли и дрожжей. Но в условиях мирного времени его готовили в пекарнях (по сути — в обычных русских печах), расположенных в местах постоянной дислокации частей. Когда же войска выдвинулись к фронту, оказалось, что выдавать солдату по килограммовой буханке в казарме это одно, а в чистом поле — совсем другое. Скромные полевые кухни не могли испечь большое количество буханок, оставалось в лучшем случае (если тыловые службы вообще не «терялись» по дороге) раздавать солдатам сухари.

Солдатский сухарь начала ХХ века — это не привычный нам золотистый сухарик к чаю, а, грубо говоря, засушенные куски той же простой буханки. Если долгое время питаться только ими — люди начинали болеть авитаминозом и серьезным расстройством желудочно-кишечной системы.

Суровую «сухарную» жизнь в полевых условиях несколько скрашивали консервы. Для нужд армии тогдашняя российская имперская промышленность уже выпускала несколько их разновидностей в «жестянках» цилиндрической формы: «жареная говядина», «рагу из говядины», «щи с мясом», «горох с мясом». Причем, качество «царской» тушенки отличалось в выгодную сторону от советских, а тем более нынешних консервов — 100 лет назад для изготовления использовалось только мясо высших сортов из задней части туши и лопатки. Также при приготовлении консервов в годы Первой мировой мясо предварительно жарили, а не тушили (то есть закладывая в банки сырым и отваривая уже вместе с банкой, как сегодня).

Кулинарный рецепт Первой мировой: солдатские щи.

В котел заливается ведро воды, туда бросают около двух килограммов мяса, четверть ведра квашеной капусты. Крупа (овсяная, гречневая или ячневая) добавляется по вкусу «для густоты», для этих же целей засыпают полтора стакана муки, по вкусу соль, лук, перец и лавровый лист. Варится около трех часов.

Кулинарный рецепт Первой Мировой: картофельный суп.

В котел вливают ведро воды, кладут два килограмма мяса и примерно полведра картофеля, 100 граммов жиров (примерно полпачки масла). Для густоты — полстакана муки, 10 стаканов овсяной или перловой крупы. По вкусу добавляют коренья петрушки, сельдерея и пастернака.

Владимир Армеев, «Братишка»

Источник

d_m_vestnik

d_m_vestnik