- Картофельный сыр и еще 7 рецептов времен Великой Отечественной войны

- Зеленые щи

- Кулеш

- Гуляш

- Картофельные котлеты с крапивой

- Запеканка из зелени

- Картофельный сыр

- Калитки

- Компот из сухофруктов

- Война войной, а обед по расписанию: готовим по рецептам военно-полевой кухни

- Поделитесь:

- Секретные рецепты уникальных блюд времен Великой Отечественной войны

Картофельный сыр и еще 7 рецептов времен Великой Отечественной войны

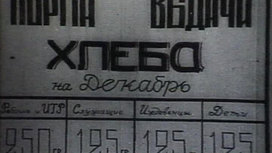

В преддверии 75-летия Великой Победы мы собрали рецепты фронтовых лет. Источником вдохновения стали воспоминания героев Великой Отечественной войны и кулинарное издание 1944 года — «Справочник войскового повара-хлебопека».

Удивительно, что в военные годы находили возможность выпускать подобные книги. В них рецепты, которые как похожи на те, что готовят нынешние хозяйки, так и незнакомые. Вот про них мы и расскажем. Готовьтесь к кулинарному путешествию в прошлое!

Зеленые щи

© Instagram @natalia_spiridonova_

© Instagram @natalia_spiridonova_

Ингредиенты:

- крапива — 1 ст. (если мелко нарезать)

- щавель — 1 ст. (если мелко нарезать)

- яйца, сваренные вкрутую — 2 шт.

- простокваша (или кефир) из цельного молока — 1 ст.

- картофель — 1–2 шт.

- лук — 2–3 шт.

- морковь — 1 шт.

- чеснок — ½ или 1 головка

- петрушка (корень и «перо») — 1 шт.

- соль, черный перец — по вкусу

- лавровый лист

- 3%-й уксус — 1 ст. ложка

Приготовление:

- Морковь, лук, картофель, петрушку очистить, промыть и нарезать, варить в кипящей воде.

- Крапиву и щавель перебрать, промыть в нескольких водах (дать постоять, чтобы сошли вся пыль и песок). Затем, ошпарив кипятком крапиву, быстро слить воду, чтобы из травы не вышел сок. А потом, мелко нарезав крапиву (мясорубку использовать нельзя — об этом строго предупреждала армейская инструкция), заложить в кастрюлю с уже кипящей водой. Туда же положить мелко нарезанный не бланшированный щавель.

- Дать покипеть этой массе на малом огне несколько минут, пока все компоненты не сварятся (15–20 минут).

- За это время отварить яйца вкрутую.

- Добавить в суп соль, пряности, уксус.

- Снять суп с огня, засыпать нарезанный чеснок, дать постоять под крышкой еще 5–7 минут, затем разлить по тарелкам, положить по половине крутого яйца и влить по полстакана простокваши.

Кулеш

© Instagram @tvoykulinar

© Instagram @tvoykulinar

Ингредиенты:

- пшено — 1 ст.

- лук — 3 шт.

- молоко (или простокваша) ½–1 ст.

- сало или грудинка (корейки) — 50–150 г (можно заменить ¼–½ ст. подсолнечного масла и 50–150 г любой колбасы)

- лавровый лист

- петрушка — 1 пучок

- морковь — 1 шт.

- чеснок — 1 головка

Приготовление:

- Промыть пшено. Засыпать крупу в кипяток, варить на сильном огне в «большой воде» (вдвое-втрое превышающей объем крупы) 15–20 минут, внимательно следя, чтобы крупа не стала развариваться, а вода — мутнеть. Затем слить воду.

- Слив первую воду, добавить немного кипятка, мелко нарезанный лук, немного мелко нарезанной моркови (можно и любой овощ с нейтральным, пресным вкусом: тыкву, брюкву, репу, кольраби) и уваривать на умеренном огне до полного выкипания воды и разваривания пшена.

- Затем добавить еще мелко нарезанного лука, хорошо перемешать, влить ½ стакана на каждый стакан крупы вскипяченного горячего молока и продолжать уваривать крупу на умеренном огне, следя за тем, чтобы она не приставала к стенкам посуды, не пригорала. Для этого все время мешать кулеш ложкой.

- Когда каша достаточно разварится, а жидкость выкипит, добавить в кулеш нарезанное мелкими кубиками свиное сало или свиную грудинку (копченую) и продолжать уваривать на слабом огне и мешать, подсолив в процессе помешивания. Обратите внимание: взятой на пробу ложке кулеша надо дать остыть и пробовать не в горячем, а в теплом виде.

- Если вкус не будет удовлетворять, можно добавить лавровый лист, петрушку, немного чеснока, и после этого дать кулешу постоять под крышкой минут 15, влив в него предварительно ½ стакана простокваши.

- Томить кулеш на медленном огне. Следить, чтобы не пригорел.

Обратите внимание: если сала нет, можно использовать подсолнечное масло, но только после его тщательного перекаливания и обжаривания в нем хотя бы небольшого количества (50-100 г) какой-нибудь жирной свиной колбасы. В этом случае кулеш получит и необходимую пропитку жиром, и запах свиного сала, столь характерный и необходимый для настоящего вкуса этого блюда.

Гуляш

© Instagram @francescakookt

© Instagram @francescakookt

Ингредиенты:

- мясо – 600 г

- растительное или сливочное масло – 60 г

- томатная паста – 2 ст. ложки

- мука – 2 ст. ложки

- лук – 1 шт.

- соль, перец – по вкусу

Приготовление:

- Нарезать мясо кубиками, посолить, поперчить и обжарить.

- Добавить в кастрюлю пассированный лук, томат, бульон и тушить в течение 1 часа.

- Отдельно приготовить соус для заправки: слегка поджарить муку, залить ее соком, полученным от тушения мяса, взбить, чтобы не было комочков.

- Добавить к мясу и тушить до готовности.

Картофельные котлеты с крапивой

© Instagram @podlesnova_irina

© Instagram @podlesnova_irina

Ингредиенты:

- картофель – 300 г

- крапива – 200 г

- пшеничная мука – 20 г

- мелко нарезанный лук – 1 ст. ложка

- сухари – 20 г

- масло – 10 г

Приготовление:

- Картофель отварить, размять в пюре.

- В кипятке ошпарить листья крапивы, затем мелко нарезать и размять. Потушить вместе с луком.

- Смешать с пюре, добавить пшеничную муку, соль и специи по вкусу.

- Вылепить котлеты, обвалять в сухарях и обжарить с обеих сторон.

Запеканка из зелени

© Instagram @olgamakarovaa

© Instagram @olgamakarovaa

Ингредиенты:

- подорожник, сныть, борщевик, мальва – 250 г

- картофель – 150 г

- яйцо – 4 шт.

- сухари – 1 ч. ложка

- масло – 1 ч. ложка

- соль, специи – по вкусу

Приготовление:

- Отварить картофель, разять его до состояния пюре.

- Перемешать пюре с зеленью, яйцом. Добавить соль, перец и любимые специи по вкусу.

- Уложить массу в форму для запекания. Сверху смазать растительным или сливочным маслом. Запекать при температуре 180–190ºС примерно 30 минут.

Картофельный сыр

© latimes

© latimes

Ингредиенты:

- картофель (для такого сыра более пригоден рассыпчатый сорт, а не водянистый) – 4 кг

- творог – 2 кг

- мелкая соль

Приготовление:

- Отварить картофель в мундире, затем очистить от шелухи и размять в пюре, чтобы в нем не было комочков.

- Добавить творог и тщательно размять до однородной массы. Посолить по вкусу.

- Накрыть тесто полотенцем и оставить в теплом месте на три дня (если помещение не особенно теплое, на четыре дня).

- Затем тесто снова перемешать и разложить в небольшие мешочки.

- Завязанные мешочки уложить между двумя досками (на верхнюю доску накладывается нечто тяжелое в таком количестве, чтобы тесто плотно спрессовалось и из него вытекла сыворотка).

- Когда сыры сделаются достаточно крепкими, вынуть из мешочков и разложить на чистой доске в темном месте и при умеренной температуре.

- Чтобы сыры не лопались, слегка смазать их сметаной или густыми сливками.

- Когда сыры вполне отвердеют, убрать их на хранение в сухое место, так как они портятся от сырости: такой сыр можно хранить в прохладном месте довольно продолжительное время.

Калитки

© Instagram @best.russian.food

© Instagram @best.russian.food

Ингредиенты:

- ржаная мука – 1 ст.

- пшеничная мука – ½ ст.

- простокваша или кефир (можно заменить смесью сметаны с водой) – 1 ст.

- сливочное масло – 100 г

- яйцо – 3–4 шт.

- крупа — перловая, ячневая или рис (или 4–5 крупных клубней картофеля) – 1 ст.

- соль – 1 ч. ложка

Начинка из крупы:

- Обратите внимание: крупа (любая из перечисленных) используется для основной начинки. Ее надо приготовить заранее. Национальная крупа для калиток — либо перловая, либо ячневая. Перловая очень вкусна, если она правильно сварена, но для этого она должна вариться 5–6 часов.

- Ячневую крупу не отварить, а замочить на 10–12 часов в простокваше с распущенным в ней топленым маслом (50–75 г). В результате она становится мягкой и кисловатой, что и придает калиткам настоящий национальный карельский вкус.

Начинка из картофеля:

- Отварить картофель до полной готовности, протереть через сито до состояния нежного пюре.

- Вбить в пюре сливочное масло и такое китььте по вкусу соль, перец. Остудить.

Приготовление:

- Соединить все сухие ингредиенты.

- В глубокую миску налить простоквашу и, осторожно подсыпая к ней мучную смесь, замесить тесто. Когда оно не будет прилипать к рукам, из него можно начать приготовление «оболочки» для пирожков, так называемые сканцы.

- Сделать из теста «колбаску» толщиной с сосиску. Отрезать одинаковые кусочки, каждый из которых отдельно раскатать в сканец. Чтобы сканцы не сохли, их обычно складывают в стопку и накрывают большой кастрюлей, оберегая тесто от заветривания.

- В середину каждого кусочка раскатанного теста положить 1–2 ложки начинки, затем сканцы защипнуть но не наглухо, ведь калитки — открытые пирожки.

- Края сканцев загнуть за четыре или семь углов, частично прикрывая начинку. Вот почему Даль назвал их «четырехугольными ватрушками».

- Выпекать калитки на слабом или среднем огне в духовке в течение 10–15 минут. Их готовность станет заметна при появлении у начинки золотистого цвета. Сами же калитки должны остаться такими же: не увеличатся в объеме, не изменятся по цвету. На ощупь же они должны быть жесткими.

- Вынутые из духовки горячие калитки быстро смазать сливочным маслом (чем обильнее, тем лучше) и покрыть полотенцем.

Компот из сухофруктов

© Instagram @vkusno_polezno_777

© Instagram @vkusno_polezno_777

Ингредиенты:

- сухофрукты – 600 г

- сахар – 150 г

- вода – 2,5 л

Приготовление:

- Перебрать и промыть сухофрукты. Положить в кастрюлю и залить холодной водой.

- Варить до закипания. Затем добавить сахар.

- Продолжать варить на слабом огне до готовности.

Источник

Война войной, а обед по расписанию: готовим по рецептам военно-полевой кухни

Поделитесь:

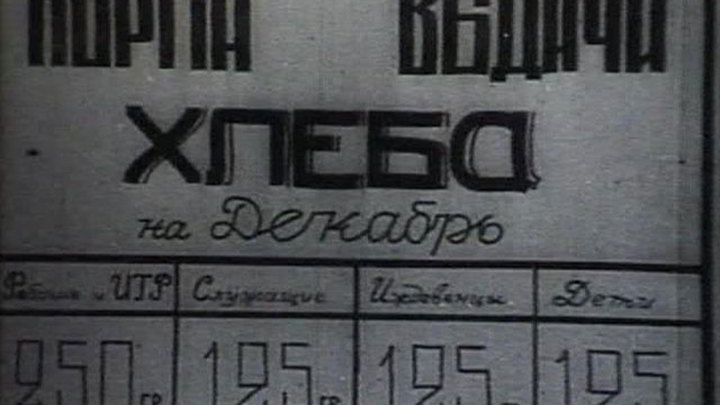

По-настоящему проработанные нормы были изложены в постановлении Государственного комитета обороны от 12 сентября 1941 года «О нормах продовольственного снабжения Красной Армии».Продовольственный ассортимент был таков: хлеб из ржаной и обойной муки, мука пшеничная второго сорта, крупа разная, макароны – вермишель, мясо, рыба, масло растительное, сахар, чай, соль, овощи, махорка, спички, курительная бумага.

Например, красноармеец на передовой должен был получать в день 800 грамм ржаного хлеба (с октября по март на 100 грамм больше), 500 грамм картофеля, 320 грамм капусты, моркови, свеклы, лука или других овощей, 170 грамм круп и макарон, 150 грамм мяса, 100 грамм рыбы, 50 грамм жиров и 35 грамм сахара. Дополнительно ряд категорий военнослужащих получали надбавки: среднему и высшему начальствующему составу полагалось еще по 40 грамм сливочного масла или сала, 20 грамм печенья, 50 грамм рыбных консервов, 25 папирос или 25 грамм табака в сутки.

Суточное довольствие летно-технического состава ВВС составляло 800 грамм хлеба, 190 грамм круп и макарон, 500 грамм картофеля, 385 грамм других овощей, 390 грамм мяса и птицы, 90 грамм рыбы, 80 грамм сахара, а также 200 грамм свежего и 20 грамм сгущенного молока, 20 грамм творога, 10 грамм сметаны, 0,5 яйца, 90 грамм сливочного, пять грамм растительного масла, 20 грамм сыра, фруктовый экстракт и сухофрукты. Любопытный факт — некурящим женщинам-военнослужащим выдавали дополнительно по 200 грамм шоколада или 300 грамм конфет в месяц.

Выпьем за Родину, выпьем за Сталина

Отдельно стоит упомянуть о легендарных «наркомовских 100 граммах». Так неофициально называлась норма выдачи алкоголя военнослужащим, которая была введена секретным приказом № 0320 от 25 августа 1941 года «О выдаче военнослужащим передовой линии действующей армии водки по 100 грамм в день».

По 100 грамм всем без исключения военным на передовой выдавалось только до мая 1942 года. В это время выходит приказ НКО № 0373, согласно которому с 15 мая выдавалось по 200 грамм водки, но только «военнослужащим частей передовой линии, имеющим успехи в боевых действиях против немецких захватчиков». Остальным разрешалось получать водку только 10 дней в году, в государственные праздники.

С 13 мая 1943 года по 100 грамм стали наливать только в частях, ведущих наступательные действия. Причем, определение того, каким именно армиям и соединениям выдавать водку, возлагалось на военные советы фронтов.

Источник

Секретные рецепты уникальных блюд времен Великой Отечественной войны

— Куличи будете печь? — спросил сосед в лифте, глядя на мои пакеты с продуктами.

Дело было накануне Пасхи.

С этим стариком я знакома много лет: он живет в нашем доме с того же года, как здесь поселилась бабушка. Да если бы и не знала его лично, ничего страшного. Никогда не отказываюсь от возможности перекинуться с соседями парой слов, пожелать хорошего дня.

— Пасху сварю, а куличи, наверное, не буду.

— А я куличи люблю. Такие, как бабушка в войну пекла, — он прикрыл слезящиеся глаза, глубоко вдохнул воздух, будто вспоминая тот самый запах. Грустно посмотрел на меня. — Такое счастье было ждать, подсматривая, как она замешивает тесто. Как печет его — продуктов всегда хватало только на один кулич. Потом идти с ней святить. А утром есть. Больше никогда таких вкусных куличей не ел.

Я знаю, что в этом году Пасха была ранней и что произошло это месяц назад. Но с того времени у меня из головы не идет дяденька в лифте, выражение лица его.

И эти слова — «больше никогда».

А еще я вспоминала, как мой папа 1937 года рождения нам рассказывал, что самой вкусной едой для него навсегда останутся оладьи из картофельных очисток. И только после войны он попробовал хлеб с нарезанным на него дешевым пластовым мармеладом. И уж совсем недавно я догадалась, почему гречку — пока позволяло здоровье — папа ел с сахаром и молоком. А макароны любил пожарить на сливочном масле и посыпать сахарным песком.

Вспомнила не раз за этот месяц и наших бабушек. Бабушку Марусю — однажды потерявшую месячный запас карточек на хлеб. И бабушку Таню, получившую диплом педиатра 21 июня 1941 года. Ее, к тому моменту уже беременную, направили сопровождать эшелоны с эвакуируемыми из Москвы детьми.

От нее я узнала, что чаем можно считать ведро кипятка, подкрашенного морковкой. А еще она приучила меня пить кипяток с кусочками нарезанного туда яблока (вкуснее всего выходило с антоновкой) с сахаром «вприглядку». Это когда от куска обычного размера щипчиками откалывался крохотный кусочек, после чего сахарница убиралась со стола и кипяток с настоенным в нем яблоком мы пили, любуясь на белеющую перед нами крошку. Иногда она разрешала его съесть в самом конце, а иногда убирала в сахарницу, где уже было много таких кусочков. По воскресеньям бабушка угощала меня: ставила на стол маленькое блюдечко подсолнечного масла с солью и отрезала кусочек бородинского хлеба в четверть ладони, корочку которого она натирала чесноком. Есть полагалось неторопливо, чувствуя каждую крошку во рту. И «пережевывая сто раз, потому что так вкуснее и полезней».

Воспоминания крепко держали все это время, не отпускали. И я решила спросить друзей — что о Великой Отечественной войне, вернее, что самого вкусного в войну ели их бабушки и дедушки? Я как раз была у одноклассника в гостях, и он тут же вспомнил, что наша классная руководительница Людмила Вячеславовна Серебрякова пережила блокаду Ленинграда. И что по ее рассказам, самым сытым, самым лучшим был тот день, когда мама поймала мышь и поджарила ее на касторовом масле.

Масло! Никогда не смогу забыть рассказ учившего меня французскому Михаила Николаевича Рыгалова, как в оккупированном немцами Париже он, старший из трех братьев, достал по случаю вазелиновое масло. Как мальчики, не дожидаясь родителей, пожарили на нем последние несколько картофелин. И какой страшной оказалась расплата: одного туалета на троих, переживающих страшнейшее расстройство желудка парней, было явно недостаточно.

Пока я записывала, на меня обрушились воспоминания и рассказы о продуктах и блюдах, о существовании которых я даже не подозревала. Оказывается, в эвакуации в Махачкале москвичи быстро научились варить калмыцкий чай: кипяток с добавлением небольшого количества молока и соли. Детям он подавался как суп. Только наесться досыта практически кипятком было невозможно.

Мамы моих подруг рассказывали о красоте орнамента тарелок в детдоме во время войны, который был виден под прозрачной кашей. Как до сих пор едят хлеб с сахаром, держа обеими руками — это было единственное уже послевоенное сытное питание для изморенных детей. И про «горошку» — пюре из гороха, которое ей казалось страшно вкусным. И про яичный порошок по ленд-лизу (государственная программа, по которой США поставляли своим союзникам во Второй мировой войне боевые припасы, технику, продовольствие, медицинское оборудование и лекарства), который на самом деле не был яичным. А одна из мам в свои 5 лет глотала слюну, приговаривая, какая эта слюна вкусная.

Отцам, тогда мальчикам, было не легче. Просто они все больше молчали о войне. Но один все же рассказал, как читал «Легенду о Тиле Уленшпигеле» Шарля де Костера с сумасшедшими описаниями всякой еды. А другой после войны все ел с хлебом, «потому что так вкуснее». Арбуз с хлебом, макароны с хлебом.

Познакомили меня с такими блюдами как пирожки с лебедой, суп из заячьей капусты и конского щавеля. И что цветы акации «подавались» на сладкое. Еще одним вариантом «десерта» был кусочек серого хлеба, брошенный в воду, чтобы он набух. После чего его тоже посыпали цветками акации.

Голодно было не только в городах. В деревне все забрали на фронт. Маленькая сестра бабушки моей подруги страшно умирала: «Вся распухнув, и плакала, просила тыквы. Бабушка пошла к соседке, у которой была последняя тыква, и попросила. Та дала кусочек. Бабушка — сама ребенок — плакала от голода и смотрела, как ее умирающая сестра ест тыкву. А по весне обессиленные дети вылезли из избы на улицу и объели всю траву, которая проклюнулась в округе. Их мать не выдержала этого, собрала в доме все, что было ценного, пошла в город и обменяла на буханку хлеба. Вернувшись, дала каждому по малюсенькому кусочку, а дети плакали и просили еще, но она не давала, потому что они настолько оголодали, что могли умереть с непривычки».

Бабушка другой подруги осталась вдовой в 25 лет с четырьмя детьми. «Последнего отец не видел, он родился в результате визита бабушки в армию к деду в 1940 году. И не приходя из армии, он ушел на войну. Бабушка была учительницей, на хозяйстве оставались ее дети, девочки 37-го и 34-го годов рождения. А обязанностью их брата было собирать для еды кумушки (клеверные головки). И однажды он уснул на полянке, подстелив под голову наволочку для кумушек. На всю жизнь он запомнил, как двухгодовалым оставил всю семью без клевера».

«Когда маминой сестре, родившейся в эвакуации в Уфе осенью 41-го, в 44-м впервые дали яблоко, она удивленно сказала: «какая вкусная картошка».

Только на этих словах я осознала, что не могу понять — как это — в деревне не было яблок. Как могли не прокормить огороды? Почему не заводили домашнюю птицу, скотину. Выяснилось, что при Сталине был налог на фруктовые деревья. На каждое дерево. И такой страшный, что плодовые деревья проще было вырубить. Конечно, когда была возможность, ходили в лес по грибы и ягоды, но вот эта самая возможность. Ведь выходных не было ни у кого, даже у детей, работавших на заводах и фабриках. Налог был и на каждую курицу. Кроме того, эту самую курицу обязывали нести определенное количество яиц. Если не несла, хозяева должны были где-то их достать, сдавать меньше нормы запрещалось. Тем более, налог был на коз, коров, свиней. «Даже после войны бабушка докупала продукты, чтобы сдавать в колхоз, потому что своих не было».

В Пензе самым большим лакомством была свекла. В степях Поволжья есть было нечего. Праздник был, если с тока удавалось вынести «случайно» прилипшими к телу зернышки. Их мололи вручную, смешивали с лебедой — так получались лепешки. Жарили сусликов. Если удавалось поймать. Жаль, что ловить их было сложно и только летом. В Запорожье по степям ловили мышей-полевок и их ели: всю обычную провизию сдавали на фронт.

Многие выживали за счет того, что удавалось вынести с поля, из цеха, из столовой. Часто везло тем, кто устраивался на работу туда, где кормились немцы — там объедки были гораздо лучше. А порой немцы и сами что-то подкладывали для голодающих детей.

Но не все были способны «выносить». «Дед моего мужа был ответственным за продовольственное снабжение, сопровождал эшелоны с продуктами. Несколько раз у него принимали вагоны с мукой и сахаром, а вес выходил больше, чем при отпуске. Его чуть не расстреляли, думали, подмочил нарочно. Хорошо, стали проверять, оказалось, отгружали с расчетом, что «просыплется» по дороге. «Усушка, утруска». Жена просила хоть горсточку сахара принести для ребенка, кто заметит-то из целого эшелона, а тот смотрел на нее, как на умалишенную. Это просто невозможно было, взять и унести».

Рассказов о военной еде, о той жизни становилось все больше. Так я узнала, что «оладьи из очисток были деликатесом. Еще собирали на картофельном поле прошлогоднюю невыбранную картошку, оладьи из нее называли «тошнотики». Мама рассказывала, что более благополучные соседи (они в коммуналке жили) делились на «добрых» и «вредных»: добрые отдавали им картофельные очистки, а вредные у них на глазах выбрасывали. А однажды у ее мамы (моей бабушки) украли только что полученные продовольственные карточки на месяц на всю семью, и она решила покончить с собой от стыда перед семьей. Тогда дед (мамин отец) дал ей пощечину, чтобы истерика прошла. И сказал, что с ней они выживут как-нибудь и без карточек, а без нее точно погибнут. Выжили. А папа рассказывал, что очень любил сахар, но получал его только в воскресенье один маленький кусочек, и просить было нельзя. Поэтому он как-то раз в четыре года сказал, что любит картошку (она тоже бывала в доме нечасто), как Ромео Джульетту — с тех пор он, после этой подмены, картошку всю жизнь не любил».

Читая семейные хроники, как крысы съели последнюю хлебную корку, оставленную детям, про хлеб из опилок, я неожиданно осознала, что эти воспоминания, написанные кровью и слезами, постоянно перемежаются словами «счастье» и «любовь». Счастье — совсем простое — его еще называют человеческим. А вот любовь была запредельной. Да и осталась такой. Навсегда. Поэтому два последних рассказа я оставлю без купюр. И без комментариев. Любовь в них не нуждается.

«Прабабушка покупала за копейки серо-зеленые «верхние» капустные листья, которые торговки на рынке обрывали с кочанов и откладывали в сторону. Тушила их, делала солянку. Этим выжили. Бабушка вспоминала, что после войны лет двадцать не могла солянку видеть, даже со шкварками. Никакой капусты. Еще мама вспоминает, как прабабушка отдавала ей кусочек хлеба, а сама потом несколько раз теряла от голода сознание. У мамы так и осталось на всю жизнь внутри, что это была ЛЮБОВЬ».

«В Томске, где наша семья была в эвакуации, был пункт приема золотого песка от старателей. И в какой-то момент разрешили там же принимать золотой лом от простых граждан — в обмен на муку или хлебные изделия. И бабушка рассказывала, что ее мама, моя прабабушка, отдала ей свое и мужа обручальные кольца и велела сдать за хлеб. Бабушка принесла их, а приемщик дает ей молоток и говорит: «Разбейте, мы только лом принимаем». Она взяла молоток и стала бить эти кольца. С внутренней стороны были выгравированы имена ее родителей — на мамином «Андрей», а на папином «Надежда». И вдруг она увидела, что кольца — мокрые. Она сама не поняла сначала, что била молотком кольца, буквально поливая их слезами».

Источник

© Instagram @natalia_spiridonova_

© Instagram @natalia_spiridonova_  © Instagram @tvoykulinar

© Instagram @tvoykulinar  © Instagram @francescakookt

© Instagram @francescakookt  © Instagram @podlesnova_irina

© Instagram @podlesnova_irina  © Instagram @olgamakarovaa

© Instagram @olgamakarovaa  © latimes

© latimes  © Instagram @best.russian.food

© Instagram @best.russian.food  © Instagram @vkusno_polezno_777

© Instagram @vkusno_polezno_777